Уровень Жизни и Цен в 90-е в России

Видео лекция - Инфляция, цены и уровень жизни в России в 90-е годы

Проблема инфляции возникла сразу вслед за появлением бумажных денег. До первой четверти XX века, в период существования и заката «золотого стандарта», инфляция была вызвана объемами эмиссии бумажных денег сверх существующего в центральном эмиссионном банке золотого запаса, который использовался для свободного размена бумажных денег на драгоценные металлы. Но как поменялись принципы выпуска бумажных денег в обращение в последующем, так и поменялась природа инфляции.

В современной экономической теории инфляцию объясняют воздействием не только денежных, но и ряда неденежных факторов. В зависимости от этого, различают в теории два типа инфляции.

1.Инфляцию, которая вызывается рядом денежных факторов, принято называть инфляцией спроса, а именно:

- кредитная экспансия банков; заключается в том, что коммерческие банки, увеличивая объемы кредитования, тем самым, значительно увеличивают денежную массу в обращении. В этом случае центральный эмиссионный банк увеличивает норму обязательных резервов для коммерческих банков, что значительно снижает их кредитную активность;

- импортируемая инфляция; в том случае, если у страны положительный торговый баланс, то часто центральный эмиссионный банк выпускает денежные средства для покупки избыточной иностранной валюты, что так же в свою очередь увеличивает денежную массу в обращении;

- дефицит государственного бюджета и рост внутреннего долга; В этом случае государство вынуждено выпускать долговые ценные бумаги (государственные облигации) для финансирования своих расходов;

- милитаризация экономики и рост военных расходов; При значительном объеме выпуска военной продукции, которая не может быть использована в экономике, считается, что это влечет за собой рост инфляции. Хотя вопрос это очень спорный, на самом деле.

2. Инфляцию, которая вызывается рядом неденежных факторов называют инфляцией издержек, к ней принято относить:

- необоснованный рост заработной платы, не связанный с повышением производительности труда;

- падение производства и производительности труда, что оставляет в экономике «не нужную» денежную массу;

- рост стоимости энергоносителей – нефти, газа, угля и т.д.;

- рост цен продукции крупных монополий в своих отраслях, что заставляет повышать цены среднего и мелкого производителя.

В экономической теории в зависимости от темпов роста цен на товары, работы и услуги, принято делить инфляцию на три вида:

- При темпах роста в 3-4% в год – ползучая инфляция. В основном она характерна для развитых стран при относительной устойчивости и стабильности экономики;

- При темпах роста цен от 10 до 50% в год – галопирующая инфляция. Свойственна развивающимся странам, а также странам в период кризисных явлений в экономике;

- Темпы роста цен от 100% и более – гиперинфляция. Свойственна странам в условиях глубокого экономического кризиса – революции, войны и т.д.

Если брать новейшую историю России, то мы стали свидетелями гиперинфляции в начале 90-х годов и галопирующей инфляции в конце 90-х годов. Уместно рассмотреть причины, которые приводили к этим процессам. Экономика СССР, по общепринятому мнению, современных экономистов, в значительной мере утратила свои конкурентные преимущества к концу 70-х, началу 80-х годов прошлого века. Причины этого были комплексные и в этой главе не ставлю цели их обсуждать. Необходимо отметить отличительные особенности экономики СССР на конец 80-х годов прошлого века, по которым она проигрывала экономикам развитых капиталистических стран:

- наличие товарного дефицита продовольственных и непродовольственных товаров, отсутствовавших в свободной продаже и распределяемых по карточкам;

- не развитая сфера услуг для граждан, отсутствие в необходимом количестве предприятий сферы услуг;

- отсутствие свободного ценообразования на иностранную валюту внутри СССР и невозможность для подавляющего большинства граждан СССР посещать другие страны;

- отсутствие инфраструктуры для обслуживания и ремонта частного легкового автомобильного транспорта;

- высокая степень милитаризации экономики и неспособности применять военные научные и производственные достижения в гражданской экономике;

- неспособность легкой промышленности производить качественные и конкурирующие товары на мировом рынке;

- низкая производительность труда большинства производственных предприятий СССР, не отвечающих требованиям современного технологического уклада;

- отставание транспортно-логистической инфраструктуры от развитых капиталистических стран;

- проблема качества продукции и пост-продажного обслуживания.

В свете рассмотрения проблемы инфляции необходимо также отметить, что руководство СССР, начиная с денежной реформы 1961 года, стало проводить ошибочную денежно-кредитную политику, которая в итоге предопределила нарастание проблем в экономике и в последствии распад страны. А с 1965 года Госбанк СССР начал практически «накачивать экономику деньгами», кредитуя правительство и предприятия различных отраслей народного хозяйства, которые зачастую эти кредиты не отдавали. Тем самым разгонялись инфляционные процессы, которые постепенно обесценивали рубль, чье товарное обеспечение становилось все меньше и меньше. То есть серьезные инфляционные процессы в экономике СССР в конце 80-х годов были заложены еще за 20 лет до этого. Денежная масса, выпущенная за 20 лет, не имела под собой никакого товарного обеспечения и значительно превосходила объемы выпуска продукции в стране. Все это также способствовало нарастанию дефицита продовольственных и непродовольственных товаров. Прилавки магазинов были пусты, а денег на руках у людей скопилось достаточно большое количество.

Рисунок 1. Монеты СССР образца 1961 года

Рисунок 2. Бумажные деньги СССР образца 1961 года

Правительство СССР жестко регулировало цены на эти товары, в результате чего они исчезали с полок магазинов и через спекулянтов попадали на рынок, где их цена была гораздо выше той, что устанавливало правительство (госцены). Все это вынудило правительство СССР провести в начале 1991 года денежную реформу, целью которой было изъятие излишней денежной массы из обращения. В историю эта реформа вошла как «Павловская денежная реформа» по фамилии еще инициатора, бывшего на тот момент министром финансов – Павлова Валентина Сергеевича. Но данная реформа и последующее в апреле 1991 года повышение цен уже не смогли спасти экономику СССР и предотвратить распад страны. Этими реформами правительство СССР окончательно утратило авторитет у граждан и запустило центробежные процессы в республиках СССР.

С грузом вышеперечисленных проблем СССР фактически проиграл экономическое соревнование с США и капиталистическими странами Западной Европы, что предопределило его распад, который был поддержан мировым сообществом. Россия вступила в фазу экономически независимого субъекта фактически с началом 1992 года. Экономическое состояние позднего СССР было унаследовано Россией, которое на тот момент можно было назвать катастрофическим. Также Россией как правоприемницей СССР были унаследованы и все внешние долги и обязательства прекратившего существование СССР. Ситуация ухудшалась тем, что Б.Н. Ельцину не удалось создать эффективной исполнительной власти в независимой России, на волне распада СССР в государственные структуры управления – правительство, министерства и ведомства пришли некомпетентные люди, зачастую просто демагоги и популисты, которым по сути являлся и сам Б.Н. Ельцин. Конечно им не удалось эффективно перестроить экономику России на новые реалии, что у них только хорошо получилось – это окончательно добить и разрушить экономику СССР в придачу со всей социальной системой обеспечения граждан. Собственно, за это их и ценили в США и на Западе, чего даже никто из них и не скрывал.

Новое правительство, уже независимой России, под председательством Б.Н. Ельцина, которое вошло в историю как «правительство Ельцина-Гайдара» (ноябрь 1991 – декабрь 1992), стало проводить непопулярные в народе реформы, прозванные «шоковой терапией». Прежде всего была проведена «либерализация розничных цен» на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги населению. Проблемы экономики новой России усугублялись началом приватизации и развалом целых отраслей экономики, сокращением сразу большого количества налогоплательщиков. Но как позднее признавался А.Б. Чубайс (бывшего заместителем председателя правительства в 1991-1996 года), основная задача нового правительства независимой России состояла все-таки в демонтаже советской экономики и распродажи советских активов за бесценок с одной целью – окончательно демонтировать СССР. Это именно то, что требовали от нового правительства его заокеанские и западные хозяева, обещая в обмен на это предоставить кредиты от международных финансовых организаций, в частности от МВФ. Забота о развитии экономике России и о благосостоянии граждан была для этого правительства вовсе не самоцелью, основная цель их деятельность была – не допустить восстановления СССР в любом виде.

Таблица 1. Годовая инфляции в России в новейшее время

Как мы видим, наибольшая инфляция в России была в кризисные годы - 1991-95, 1998-99, 2008, 2014-15 года. В период 1991-1995 мы наблюдали «гиперинфляцию». После проведения «либерализации розничных цен» в начале января 1992 года, цены в России выросли за год в 26 раз, а в 1993 еще в 10 раз. Причин такой «гиперинфляции» было несколько, даже правильнее сказать, что был комплекс таких причин:

- Избыточная денежная масса, находящаяся в обращении к 1991 году, которая была не покрыта реальным производством товаров. Такая ситуация складывалась постепенно в течении более 20 лет, когда примерно с 1965 года, Госбанк СССР стал проводить кредитную эмиссию денежных средств в экономику, путем предоставления значительных займов различным предприятиям, которые в половине и более случаев не возвращались вообще. Объемы такой эмиссии возрастали в 70-х и 80-х годах прошлого века. Все это приводило к усилению значительных инфляционных процессов в экономике. Деньги скапливались на руках у населения, а товаров в магазинах постепенно исчезали. Директорам магазинам было выгодно продавать их дороже перекупщикам, которые впоследствии реализовывали товары на рынке;

- Экономика России, доставшаяся в наследство от СССР уже в катастрофическом положении, сама по себе мало производила продуктов и товаров народного потребления. В экономике СССР доминировали добывающие и промышленные отрасли тяжелой и средней промышленности, а также огромный оборонный производственный комплекс, которые не производили в необходимых объемах продовольствие и товары народного потребления. В 1991-1993 годах просто не было достаточно производителей таких товаров, чтобы наполнить прилавки магазинов;

- Разрушение хозяйственных связей между бывшими республиками СССР в результате распада СССР сильно усугубило разбалансировать национальных экономик новых суверенных стран. Ряд предприятий и даже ряд целых отраслей прекратили существование как таковые. Количество налогоплательщиков в государственный бюджет России резко снизилось в результате чего резко вырос его дефицит (превышение расходов над доходами) Правительство для выполнения социальных обязательств в минимальном объеме стало использовать следующие механизмы:

- запустило «печатный станок», то есть прибегли к банальному печатанию денег, что конечно только усугубило инфляционные процессы в экономике;

- выпускали облигации внутреннего займа для финансирования расходов государственного бюджета;

- привлекали кредиты международных финансовых организаций, в том числе МВФ, которые предоставлялись под различные условия, усугубляющие и без того тяжелое положение населения;

- задерживали бюджетные платежи по различным обязательствам, в том числе по заработной плате работникам бюджетной сферы;

- Высокая доля монополизации экономики, совершенно не развитый средний и малый бизнес, вернее даже отсутствующий в принципе как таковой, что позволяло монополиям самостоятельно устанавливать цены в условиях «либерализации цен»;

- Крайне неэффективный и бюрократизированный государственный аппарат управления, не способный принимать и быстро осуществлять решения, необходимые для стабилизации экономики государства.

Новая команда «реформаторов» занималась распродажей и хищениями советского наследства в экономике, заниматься экономической политикой России им было банально некогда. Б.Н. Ельцин между запоями занимался «демонтажом» СССР, что и требовали от него западные кураторы и международные валютно-финансовые организации (МВФ, Всемирный банк), действовавшие в интересах США и глобальных корпораций. Продолжается активная политика привлечения внешних займов, что значительно увеличивает рост внешней задолженности России. МВФ и Всемирный банк дают стабилизационные кредиты для полумертвой экономики России под различные экономические и политические условия в интересах США и глобальных корпораций, к таким условиям относятся:

- повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги для граждан и предприятий;

- сокращение расходов бюджетов всех уровней на социальную сферу – медицину, образование, здравоохранение;

- сокращение расходов на научные исследования;

- снижение оборонных расходов;

- продажа госсобственности и государственных предприятий, в том числе оборонных, иностранным компаниям и корпорациям;

- закрытие ряда производств, представляющих угрозу конкуренции западным компаниям;

- другие условия, подрывающие экономику и суверенитет государства.

Цели МВФ при этом всегда преследует одни – кредитное закабаление страны и использование экономики этой страны в интересах США и Запада, а именно перекачку всех ресурсов этой страны в «страны развитой экономики». Естественно правительство Ельцина-Гайдара шло на все условия Фонда, поскольку работало в основном в их интересах. В результате такой политики, производственная экономика в России в начале 90-х годов, как таковая перестала существовать. Промышленные предприятия в основной массе были обанкрочены и проданы, правильнее сказать розданы в частные руки и западным компаниям. Доходы населения значительно упали, жизненный уровень и качество социального обслуживания снизились до минимальных пределов, началась массовая безработица. Зарплат подавляющего большинства населения едва хватало на еду, спасало во многом наличие огородов у многих горожан. Началась духовная деградация общества, выросло резко потребление спиртного, продолжительность жизни граждан упала до минимальных пределов за всю историю России. Расцвел криминал и коррупция, усилилась криминализация общества. От полного коллапса экономику России в начале 90-х годов спасало только наличие дешевого импорта продуктов и других товаров народного потребления, которыми стали наполняться прилавки магазинов в 1992-1994 годах. Кстати, похожая ситуация наблюдается сейчас на Украине, где МВФ за 2-3 миллиарда долларов США в год уничтожает промышленность и социальную сферу, выкачивая оставшиеся ресурсы из страны.

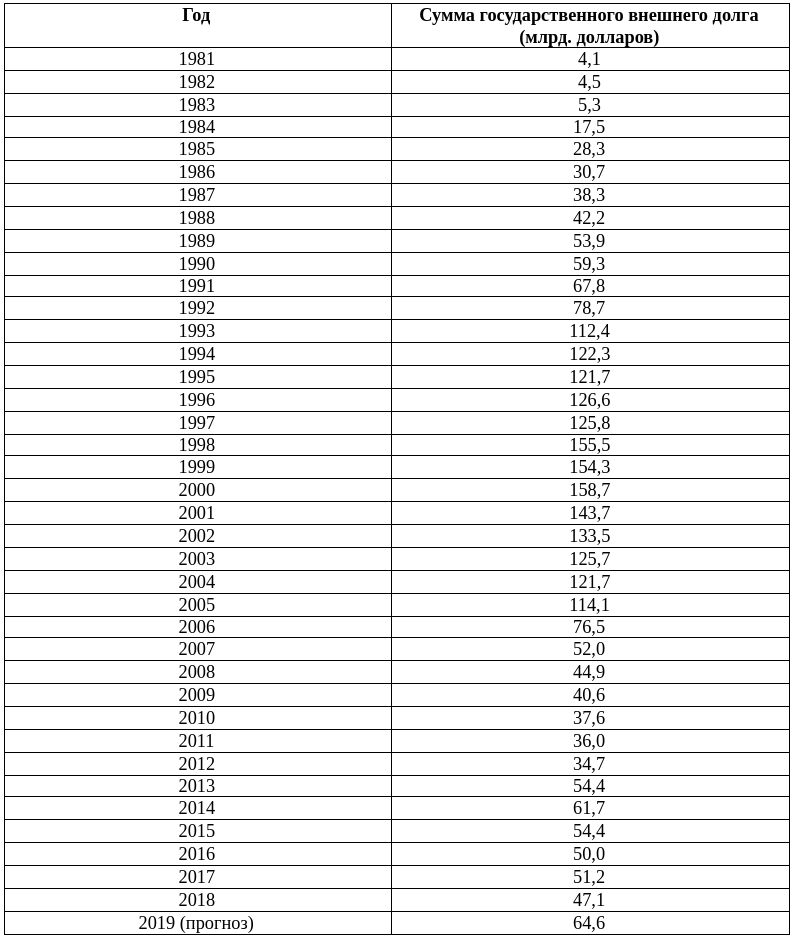

Внешняя задолженность России резко выросла во времена руководства М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина

Таблица 2. Внешний государственный долг СССР и России (млрд. долларов США)

Здесь необходимо отметить, что основную массу государственного долга в период с 2006 года по настоящее время составляют обязательства по государственным облигациям, размещаемом на мировом финансовом рынке и облигации иных эмитентов, гарантированные Правительством России. Долги МВФ и Всемирному банку были полностью возвращены в период с 2000 года по 2006 год. России к счастью удалось сесть с «финансовой иглы» МВФ и иных международных финансовых «благодетелей» на которую страну плотно подсадили М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин.

В 1992 году Госбанк СССР был переименован в Центральный Банк России. Также встала необходимость в новых наличных деньгах, поскольку в обращении находились еще деньги СССР, купюры образца 1990 года и монеты образца 1961 года. Помимо этого, советские деньги поступали в больших объемах из бывших союзных республик, провоцируя и усиливая без того большую инфляцию. В любом случае на тот момент назрела объективная необходимость реформы денежного обращения, вызванная следующими причинами:

- распадом СССР и формированием денежной системы России на основе принятого в 1992 году закона «О денежной системе Российской Федерации»;

- был переименовал эмитент национальной валюты – Госбанк СССР стал Банком России;

- национальной валютой стал – российский рубль;

- официально необходимо было отменять золотой обеспечение рубля, которое оставалось в советском денежном законодательстве. Также необходимо было уточнить новое обеспечение рубля – все активы Банка России;

- установить новые принципы наличной эмиссии денежных средств, денежного обращения в стране, а также единые основы денежно-кредитной политики России.

В 1993 году старые денежные знаки стали менять на новые российские рубли в пропорции 1:1 без ограничений по сумме и срокам. К сожалению эта реформа не смогла стабилизировать денежное обращение в стране и снизить размеры инфляции, которая продолжалась и после реформы. По большому счету реформа и не ставила перед собой такие цели. Советские бумажные деньги образца 1961 года даже официально не изымали из обращения, поскольку они обесценились настолько, что на них невозможно было уже ничего купить. На территории России стали действовать новые монеты и банкноты образца 1993 года.

Рисунок 3. Бумажные деньги России образца 1993 года

Конечно для лучшего понимания необходимо знать и цены на основные продукты питания и услуги для граждан, а также уровень заработных плат, которые были на момент выпуска в обращение вышеуказанных денег.

1993 год.

С начала 1993 года, средняя заработная выросла с 15 300 рублей (январь) до 141 200 рублей (декабрь). По итогам года средняя зарплата составила 58 700 рублей. Курс доллара в январе 1993 года составлял 417 рублей за доллар, а в декабре уже 1247 рублей за доллар.

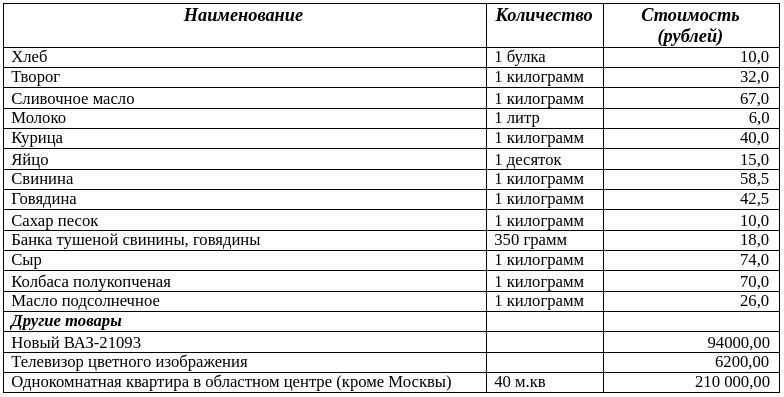

Цены на основные продукты питания (по состоянию на июнь - сентябрь) в 1993 году были примерно следующие:

Таблица 3.

Напомню, средняя зарплата в июне 1993 года составляла – 47 000 рублей. Но ситуация осложнялась еще тем, что большинству граждан задерживали зарплаты от 1 до 5 месяцев, то есть июньскую зарплату многие получали в сентябре, когда цены выросли еще процентов на 30. Прожиточный минимум в то время составлял 20 000 рублей в месяц, ниже этого минимума даже по официальным данным в России находилось около 41 миллиона человек, почти 30% населения. Также напомню, что инфляция за 1993 год составила 840%. Совсем высокие цены были на бытовую технику и автомобили. К примеру, телевизор цветной на в 1993 году стоил - 1 400 000 рублей. Что составляло почти 24 средние зарплаты! Народ фактически работал только за еду в это время, да и даже на еду не всем хватало. Отпуска люди вынуждены были проводить в основном на даче и огородах.

В 1995 году на производственных мощностях «Гознака» была проведена реконструкция и обновление производственных мощностей. Банк России стал выпускать в обращение новые бумажные деньги образца 1995 года, которые ходили в обращении одновременно с купюрами образца 1993 года, постепенно их замещая. Эти купюры были более высокого качества и степени защищенности.

Рисунок 4. Бумажные деньги России образца 1995 года

К 1995 году дефицит продовольственных товаров, импортной одежды, бытовой техники и других товаров народного потребления уже окончательно канул в лету. Прилавки магазинов наполнились значительным количеством товаров, на улицах российских городов появлялось все больше импортных автомобилей, но в основном это был бывший в употреблении «автохлам», разными путями ввозимый из Японии и Европы. Доходы населения все еще оставались на низком уровне и задержки зарплаты были в системе, безработица находилась еще на высоком уровне, промышленность практически не работала, все еще шел дележ советского наследства. Но в целом народ как-то адаптировался к «новым условиям», цены уже не казались космическими, хотя инфляция все еще оставалась на очень высоком уровне. В магазинах в то время засилье дешевого импортного продовольствия и одежды сомнительного качества. Правительство России так и занималось «распилом» бывшей государственной собственности, названным «приватизацией» и одновременно наращивало внешний и внутренний долг посредством выпуска государственных облигаций, получения прямых займов от МВФ и ВБ, а также использовало кредитную и наличную эмиссию. Все эти долги пришлось усиленно и досрочно отдавать в 2001-2006 годах, конечно же с процентами.

За 1995 год инфляция составила – 131,6%. Средняя заработная плата за 1995 год – от 302 000 рублей в январе до 735 000 рублей в декабре 1995 года. Курс к доллару от 3800 рублей (январь) до 4600 (декабрь).

Цены на основные продукты питания в среднем по году в 1995 году были примерно следующие:

Таблица 4.

Значительное снижение инфляции, впервые с 1991 года, удалось добиться только к 1996 году. Темпы инфляции значительно снизились в 1996 и 1997 году и сменились дефолтом в августе 1998 года. К дефолту России, и как следствие – девальвации почти в 4 раза рубля, относительно мировых валют, привела политика правительства, использовавшего внутренние и внешние займы с 1992 года, как правило, в виде государственных облигаций. 1998 и 1999 годы отличались опять гиперинфляцией, ростом цен и значительным падением реальных денежных доходов населения. Особенно в условиях девальвации рубля взлетели цены на импортные товары, которые тогда были в основном на прилавках магазинов. Опять цены на различную бытовую технику и импортные товары выросли до безумных пределов, сделав их недоступными для основной массы населения.

В 1997 году назрела необходимость проведения деноминации, поскольку как видно из выше представленных таблиц, цены были уже по многим товарам народного потребления в миллионах рублей. Это конечно вызывала определенные неудобства для всех субъектов экономических отношений. Указ о деноминации был подписан в августе 1997 года, а сам процесс запустили с января 1998 года.

Деноминация – это изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации национальной валюты и упрощения денежного оборота.

С 1 января 1998 года в обращение Банком России были выпущены новые купюры, образца 1997 года (Рис. 61) без трех нолей, то есть деноминированные в 1000 раз.

Рисунок 5. Деньги России образца 1997 года

Старые купюры свободно обменивались до 1 января 2003 года. Какого-то роста цен или иных побочных явлений деноминация за собой не повлекла. Купюры образца 1995 и образца 1997 года параллельно обращались в экономике пару лет, пока не были полностью изъяты Банком России, не доставляя какого-то видимого неудобства гражданам и хозяйствующим субъектам. Дефолт августа 1998 года ни в коей мере не являлся результатом деноминации и был обусловлен рядом совсем других причин.

В августе 1998 г. Вследствие неверной экономической политики произошла обвальная девальвация рубля, был объявлен отказ от выполнения обязательств по государственным ценным бумагам. Курс рубля с августа по декабрь 1998 года относительно доллара США снизился в 4 раза - с 6 рублей до 24 рублей за доллар США. Резервы Банка России на тот момент составляли 24 миллиарда долларов. Например, на начало 2019 года резервы Банка России составляют – 475 миллиардов долларов. Происходит резкий рост цен на товары импортного производства – продукты питания, одежду, бытовую технику, автомобили и другие товары народного потребления. Народ, несколько вздохнувший в 1996 и 1997 годах от череды кризисов начала 90-х, снова обнищал. Ситуация усугублялась там, что в то время действительно на прилавках магазинах было засилье импортных товаров, которые из-за курса рубля к доллару сразу подорожали в 2,5-3 раза. Реальные доходы населения соответственно снизились в 3 раза тоже. Инфляция за 1998 год составила 84.5%, а за 1999 год – 34,6%.

Средняя заработная плата в 1999 году составляла от 723 рублей (уже деноминированных) в январе и до 1086 рублей в декабре. Курс доллара составлял 22.5 рубля в январе и 26.7 рубля в декабре 1999 года.

Цены на основные продукты питания в среднем по году в 1999 году были примерно следующие:

Таблица 5.

Девальвация национальной валюты - снижение курса национальной валюты относительно различных мировых валют на валютном рынке.

Кризис августа 1998 г. имеет достаточно много причин и объективных факторов, которые в итоге привели к дефолту. Имеет смысл остановиться на наиболее значимых из них. Как уже отмечалось выше, вся экономика России на этапе 1991–1997 гг. существовала исключительно за счет экспорта природных ресурсов (газа, нефти, цветных металлов). Ситуация усугублялась приватизацией данных отраслей, вследствие чего налоговые поступления в бюджеты всех уровней сократились до минимума. Необходимо отметить, что остальные отрасли экономики (легкая, машиностроительная промышленность, воздушный транспорт) в результате кризиса 1991 г. и последующей их приватизации, за редким исключением, почти полностью прекратили производство и выпуск готовой продукции. По сути, сложилась ситуация, когда денег в бюджете нет и взять их негде. При недостаточности налоговых поступлений (налогоплательщиков в это время практически не было) Правительство вынуждено было наполнять бюджет следующими способами:

- внешними займами на уровне правительств и центральных банков развитых стран (США, Великобритания, Германия, Франция);

- внешними займами на уровне международных финансовых организаций, таких как МВФ и ЕБРиР;

- выпуском государственных долговых обязательств (облигаций), средства от которых направлялись для финансирования дефицита бюджета;

- выпуском бумажных денег для этих же целей.

Федеральный бюджет на протяжении 1991–1997 гг. имел хронический дефицит и достаточно небольшой объем. В таких условиях (помимо сырьевых компаний) относительно благополучно могла существовать торговля, ориентированная на импорт продовольствия, товаров народного потребления и бытовой техники. Банковская сфера на этом этапе преимущественно обслуживала две эти отрасли, а также бюджеты всех уровней. В этот период зарождались основные причины последовавшего вскоре экономического кризиса.

- Узкая сырьевая направленность экономики ставила ее в прямую зависимость от уровня международных цен на энергоресурсы.

- Остальные отрасли экономики были не способны удовлетворить потребности при отсутствии импорта из-за рубежа.

- В результате выпуска государственных долговых обязательств (объем их эмиссии постоянно увеличивался) нарастал внешний и внутренний государственный долг. Облигации выпускались с достаточно высокой процентной ставкой, чтобы привлечь инвесторов. Уровень ставки в разное время составлял 80–200% годовых. Естественно, в федеральном бюджете следующего года необходимо было предусмотреть расходы на погашение основного долга по ранее выпущенным облигациям, а также расходы на осуществление процентных платежей по этим обязательствам. Таким образом, государственный долг рос как снежный ком. Перед рассмотрением федерального бюджета 1999 г. сложилась такая ситуация, что две трети расходной части должны были составить выплаты по обслуживанию государственного долга. Другими словами, на финансирование всех остальных расходов бюджета (безопасность, оборона, медицина, образование и т.д.) оставалась одна треть и без того небольшого бюджета. В этой ситуации правительство объявило перенос выплат по своим обязательствам на более поздние сроки, другими словами, отказалось погашать их в срок, предусмотренный самими обязательствами, что послужило толчком к экономическому кризису.

- Ситуация усугублялась тем, что Центральный банк на протяжении нескольких лет, предшествующих кризису, устанавливал так называемый «валютный коридор», т.е. искусственно удерживал курс иностранной валюты по отношению к рублю. Это позволяло сдерживать инфляцию в допустимых пределах, но не отражало реальную стоимость национальной валюты. Другими словами, реальный курс рубля был значительно ниже, чем существующий на август 1998 г. Сказался также низкий уровень золотовалютных резервов Банка России (6 млрд дол.) на момент кризиса, что не позволило стабилизировать курс национальной валюты.

В результате дефолта августа 1998 г. произошла резкая, почти в пять раз, девальвация рубля. Ситуация осложнилась низкими ценами на нефть на мировом рынке, что влекло снижение объемов поступления экспортной валютной выручки, и как следствие, налоговых платежей в бюджет. По вновь возросшему курсу импортерам, а они составляли значительную часть экономики, было невыгодно как прежде импортировать продукцию из-за рубежа. Произошел ряд банкротств торговых предприятий, а также тех банков, которые обслуживали их деятельность. Помимо этого достаточно большое количество кредитных учреждений размещали крупные активы в государственных ценных бумагах, обеспечивавших до последнего времени высокую доходность. Естественно, многие из них не смогли удержаться на плаву после отказа правительства производить выплаты по этим обязательствам. Банковский сектор оказался на грани выживания. Почти на четверть сократилась банковская инфраструктура. Кризис 1998 г. стал естественным результатом предыстории развития отечественной экономики и ее финансового сектора.

Как ни парадоксально, последующие события показали, что кризис благоприятно повлиял на отечественную экономику. Начиная с 1999 г. последовал экономический рост, обусловленный следующими основными причинами.

- Высокая стоимость иностранной валюты резко сократила объемы импорта готовой продукции из-за рубежа, что позволило отечественному производителю увеличить спрос на свои товары, нарастить объемы производства и резко снизить себестоимость готовой продукции, поскольку до кризиса он (производитель) не мог эффективно конкурировать с дешевым импортом.

- В этих условиях иностранные производители, практически утратив рынки сбыта своей продукции, вынуждены были строить свое производство на территории России, что оказало благотворное влияние на рост промышленного производства в посткризисный период.

- Цены на энергоресурсы на мировых рынках медленно, но верно поползли вверх. С одной стороны, это позволило значительно увеличить платежи в бюджет, а с другой – сырьевые компании, обогатившиеся на продаже сырья, стали вкладывать деньги в отечественную экономику, которая на тот момент была наиболее привлекательна.

К середине 2000 г. ВВП России увеличился на 7%, промышленное производство выросло более чем на 10%. Инвестиции выросли на 14,3%, отмечался рост положительного сальдо внешней торговли. Золотовалютные резервы к середине 2000 г. составили 23 млрд дол., и продолжался их дальнейший рост, что гарантировало как выплаты по внешнему долгу, так и стабильность курса рубля. На конец 2002 г. размер золотовалютных резервов достиг 50,5 млрд дол. Прирост валютных резервов за 2003 г. составил 26,4 млрд дол., и на 1 января 2004 г. они составили 76,9 млрд дол. В 2004 г. данная тенденция сохранилась, и на 1 января 2005 г. золотовалютные резервы измерялись суммой 124,5 млрд дол. Активное сальдо торгового баланса в 2004 г. достигло максимального значения и составило 87,1 млрд дол. Однако следует отметить, что запас «прочности», созданный девальвацией рубля в 1998 г. и позволивший производителю эффективно работать, к 2001 г. был практически исчерпан. Последующий рост денежной массы в экономике, значительные поступления валютной выручки, а также положительный торговый баланс связаны с ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье, прежде всего на нефть, а также со значительным развитием различного производства в различных отраслях экономики.

Экономика России демонстрировала рост до кризиса 2008 года и еще одной девальвации рубля в 2008 году, инфляция в 2000-х годах оставалась в рамках допустимых значений, на уровне 10-12% годовых, что соответствовало инфляции развивающихся экономик. В целом 00-е годы были периодом достаточно бурного роста как экономики России, так и доходов граждан. Можно говорить, что многие болезни 90-х годов были успешно преодолены в этот период, а сама экономика России стала по своей структуре совсем другой, нежели в 90-е годы. Центральный Банк России в это время проводил достаточно либеральную политику в отношении коммерческих банков, но бурные рост их количества уже закончился, новых коммерческих банков почти не создавалось. Большое количество банков ушло с рынка в кризис 1998 года и в дальнейшем их количество стало медленно сокращаться путем присоединения (поглощения) к более крупным банкам, путем банкротств и отзыва лицензии. Начиная примерно с 2000 года банки стали все активнее предоставлять потребительские кредиты физическим лицам, а также стало развиваться автокредитование и в дальнейшем ипотечное кредитование. Надо отметить, что в 90-е годы коммерческие банки вообще не занимались кредитование граждан (физических лиц).

В 2008 и 2009 годах произошло снижение цен на сырьевые товары, в частности на нефть и газ, вызванное мировым финансовым кризисом, который начался в 2007 году в США, а потом его последствия на себе ощутили экономики практически всех стран. Рубль в этот период девальвировался по отношению к доллару США примерно с 23 рублей до 34 рублей. Девальвация рубля составила порядка 50%. Конечно, любая девальвация вызывает рост стоимости импортных товаров, но в то же время она дает серьезные преимущества производственным и экспортным отраслям экономики, стимулирует рост ВВП и добавленной стоимости в указанных отраслях.

С 2010 года отечественная экономика по сути вступает в новую фазу развития. Начинает расти доля не сырьевого сектора экономики. Финансы государства остаются на приемлемом уровне – Банк России имеет золотовалютные резервы на уровне выше 350 миллиардов долларов, государственные внешний долг находится на минимальных значениях за последние 30 лет, суверенные фонды наполняются доходами от нефти, газа и продуктами их переработки. Следующая фаза нестабильности рубля приходится на конец 2014 – начало 2015 года. Данные кризисные явления в экономике вызваны падением цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть и газ. Рубль с 34 рублей за доллар США в декабре 2014 года снижается до 55 рублей, а в течение 2015 и начала 2016 года до 70 рублей за доллар США. Также ситуацию в экономике усугубляют санкции ЕС и США в отношении России за присоединение Крыма. Но в целом инфляция в этом десятилетии остается в пределах допустимых значений, а санкции только стимулируют политику импортозамещения в отечественной экономике.

Рисунок 6. Современные бумажные деньги России