Экономические и денежные реформы Екатерины II Великой в конце XVIII века – начале XIX века

Специфика «просвещенного абсолютизма» в российском варианте заключалась в наделении дворянства значительно большими правами и дальнейшем усилением «крепостного права» для крестьян. С другой стороны, императрице немецкого происхождения удалось значительно расширить границы империи. В результате русско-турецких войн отвоевано Северное Причерноморье и Крым. Была ликвидирована казацкая вольница в Запорожской сечи и на Северном Кавказе, где также началось строительство городов и предприятий, нормальное функционирование всех органов и ветвей власти Российской империи. Началось обустройство и промышленное освоение этих районов, заложен ряд новых городов – Екатеринослав (Днепропетровск), Николаев, Херсон, Мариуполь, Одесса, Симферополь, Севастополь, Тирасполь. В этих городах строились морские порты (Севастополь, Одесса), судостроительные заводы (Николаев), крупные промышленные и добывающие предприятия. Все эти мероприятия, проводимые в основном под руководством князя Потемкина, превратили Новороссию в крупный промышленный, торговый и портовый район Российской империи. Расширяются торговые и культурные связи с западной Европой, значительно возрастают объемы международной торговли. Можно утверждать, что Екатерина II фактически продолжила политику Петра I по встраиванию России в международную экономическую и политическую систему с доминированием Западной Европы. Императрица привлекала на службу и на работу иностранных специалистов и колонистов. Именно в период ее правления были созданы многочисленные колонии немцев на Волге. Были присоединены также земли Белоруссии, Литвы и Курляндии, общее количество поданных Российской империи за время ее правления увеличилось по различным оценкам не менее чем на семь миллионов человек. В целом население Российской империи по различным оценкам историков возросло с 19 миллионов в 1762 году до 36,5 миллионов в 1796 году. Этому способствовала высокая рождаемость того времени и присоединение новых земель на северо-западе, западе и юго-востоке. Сословный состав населения Российской империи уместно рассмотреть в виде таблицы.

Таблица 1.

Сословный состав населения Российской империи в конце XVIII века

|

Сословие |

Права и обязанности |

Численность на конец XVIII века |

Процент населения |

|

Дворянство |

Самое привилегированное сословие, чьи права были серьезно расширены при Екатерине II. |

Составляло примерно 360-400 тысяч |

1% |

|

Духовенство |

Делилось на черное (монахи) и белое (священнослужители) |

Составляло примерно от 350 до 400 тысяч |

1% |

|

Купечество |

Купцы 1-й, 2-й и 3-й гильдий |

Около 100 тысяч |

0,3% |

|

Городские обыватели |

Мещане, ремесленники, цеховые мастера, рабочие, мелкие чиновники, посадские, интеллигенция |

Примерно составляло около 1,5 миллионов человек |

4% |

|

Крестьянство |

Крепостные, черносошные, государственные (царские), церковные (монастырские). |

Самое многочисленное сословие, численностью примерно 32 млн. человек |

87,7% |

|

Казачество |

Казаки, селившиеся на новых землях и обязанные нести пограничную и воинскую службу |

Примерная численность около 2-х миллионов рублей |

6% |

По сословной структуре того времени хорошо видно, что экономика Российской империи на рубеже XVIII и XIX веков оставалось ярко выраженно аграрной, да еще и с низкой производительностью труда в силу тяжелых климатических условий на подавляющим большинстве территории страны. Значительный рывок промышленности при Петре I не обеспечил формирование достаточно широкого сословия, занятого в промышленном производстве.

Экономическое развитие Российской империи второй половины XVIII века проходило по следующим направлениям:

- создание и развитие государственных и коммерческих банков, расширение круга совершаемых ими банковских операций, значительное расширение сети отделений в провинциальных городах;

- в аграрном секторе произошли следующие изменения – земля становится предметом купли-продажи, изменяются феодальные повинности крестьян, расширяются права землевладельцев, рост земли в частной собственности у всех сословий;

- введение в денежный оборот бумажных денег (ассигнаций), создание государственного эмиссионного банка;

- развитие промышленности, в основном в провинциальных районах империи, по различным данным в период с 1760 года по 1800 год количество промышленных предприятий (мануфактур) выросло с 650 до более чем 1200. То есть можно говорить о том, что промышленное производство выросло почти в 2 раза;

- началось становление обрабатывающей промышленности, получили развитие следующие отрасли легкой промышленности: хлопчатобумажная, сахарная, мыловаренная, суконная, кожевенная;

- первоначально императрица стимулировала иностранных фабрикантов путем предоставления налоговых льгот, но они ограничивались развитием производства (мануфактур) только в столице (Санкт-Петербурге) и не спешили в провинцию;

- дворянство, получившие в это время массу привилегий, а также владеющее землей и крепостными крестьянами, начинает участвовать в экономической жизни страны, особенно используя принудительный труд своих крестьян и этим начинает составлять серьезную конкуренцию купцам и производителям;

- увеличивались объемы внешней торговли России, но в мировом разделении труда, страна оставалась поставщиком сырья и полуфабрикатов на мировой рынок, а импорт из Западной Европы в основном уже готовой продукции.

Благодаря уже отмеченным выше письменным воспоминаниям (дневнику) Леонтия Автономовича Травина (1732-1818 годы жизни), изданных в Трудах Псковского археологического общества. 1913—1914. Выпуск 10. С. 25—429., а также ряду других источников мы можем примерно представить доходы и цены второй половины XVIII века. Доходы также подробно рассмотрены в таблице 8 и надо сказать что в течение всего века они не сильно менялись.

Таблица 2.

Доходы граждан России во второй половине XVIII века

|

Должность (сословие) |

Оклад (жалованье) в год |

Год, регион |

|

Зарплата писаря на государственных железных заводах |

20 рублей |

1758 год (Урал, Сибирь) |

|

Зарплата писаря на частных железных заводах |

60 рублей |

1758 год (Урал, Сибирь) |

|

Зарплата рабочих на металлургических заводах |

30-60 рублей в год |

(Урал) |

|

Рабочие мастера |

23 рубля |

1764 год (Псков) |

|

Наемный столяр |

50 рублей |

1764 год (Псков) |

|

Трубочисты и цирюльники |

16-20 рублей в год |

Санкт-Петербург, Москва |

|

Зарплата поверенного в генеральном межевании |

84 рубля в год |

1764 год 9Псков) |

|

Денежное довольствие в армии* |

||

|

Полковник |

864 рубля |

1786 год |

|

Подполковник |

540 рублей |

1786 год |

|

Майор |

456 рублей |

1786 год |

|

Капитан |

284 рубля |

1786 год |

|

Поручик |

192 рубля |

1786 год |

|

Прапорщик |

148 рублей |

1786 год |

|

Жалованье государственных служащих по штатам утвержденным Екатериной II в 1763 году |

||

|

Обер-прокурор Сената |

2000 рублей |

1763 год |

|

Обер-секретарь Сената |

1500 рублей |

1763 год |

|

Секретарь и экзекутор в Сенате |

750 рублей |

1763 год |

|

Протоколист в Сенате |

400 рублей |

1763 год |

|

Регистратор в Сенате |

350 рублей |

1763 год |

|

Канцелярист в Сенате |

300 рублей |

1763 год |

|

Копиист в Сенате |

150 рублей |

1763 год |

|

Копиист в центральных учреждениях |

100 рублей |

1763 год |

|

Копиист в губернских учреждениях |

60 рублей |

1763 год |

|

Копиист в уездных учреждениях |

30 рублей |

1763 год |

Данные по денежному довольствию взяты из статьи В.Н.Бенда «Материальное и продовольственное обеспечение артиллерийских и инженерных офицеров и офицеров военно-учебных заведений в XVIII веке», опубликованной в «Исторические очерки устройства и довольствия русских регулярных войск в 1 й половине XVIII столетия (1700–1761 г.)». Вып. 1. СПб., 1900.

Таблица 3.

Цены в России во второй половине XVIII века

|

Наименование |

Единица Измерения, год |

Стоимость (регион) |

|

Стоимость подводы от Петербурга до Новгорода |

200 километров 1758 год |

6 рублей (Петербург) |

|

Стоимость подводы в среднем на километр пути |

1 километр 1758 год |

3 копейки (Центральная Россия) |

|

Ржаная мука |

1 пуд (16,38 кг) 1759 год |

5,5 копейки (Урал, Сибирь) |

|

Пшеничная мука |

1 пуд 1760 год |

16-20 копеек |

|

Хлеб |

1 пуд 1760 год |

86 копеек |

|

Овес |

1 пуд (1763) |

20 копеек |

|

Сахар песок |

1 пуд 1754 год |

4 рубля (Петербург, Москва) |

|

Мыло |

1 пуд 1761 год |

2 рубля 40 копеек (Москва) |

|

Свечи сальные |

1 пуд 1771-1780 годы |

1 рубль 50 копеек (Москва) |

|

Сено для лошадей |

1 пуд 1770-1780 годы |

12 копеек (Новороссия) |

|

Литр водки |

1 литр |

6 копеек (Петербург) |

|

Упряжная лошадь |

1 особь 1796 год |

25-30 рублей (Петербург) |

|

Стоимость шляпы |

1 штука 1765 год |

2 рубля (Псковская область) |

|

Стоимость съемной квартиры в каменном доме, три комнаты и конюшня |

3 комнаты и конюшня 1793 год |

8 рублей в месяц (Петербург) |

|

Стоимость подводы от Петербурга до Пскова |

300 километров 1794 год |

10 рублей 50 копеек |

|

Стоимость подводы в среднем на километр пути |

1 километр 1794 год |

3 копейки |

|

Мыло |

1 пуд 1774 год |

2 рубля 40 копеек (Петербург, Москва) |

|

Кирпичи |

1000 штук 1774 год |

3 рубля 40 копеек (Петербург, Москва) |

Важным этапом в становлении финансовой и денежной системы Российской империи стала реформа денежного обращения с целью созданию бумажного денежного оборота, то есть введение в обращение бумажных денег. Введение бумажных денег было вызвано объективной необходимостью в потребностях быстрого развития экономики Российской империи и увеличения территории страны. Также увеличивалась экономика России и происходил рост производства продукции и товарооборота. Деньги только из металлов – меди, серебра и золота уже не могли в полной мере обслуживать потребности денежного обращения в стране, а также значительно затрудняли расчеты государства и хозяйствующих субъектов (промышленников, купцов, поставщиков и подрядчиков). Для совершения крупных сделок требовалось перевозить большие объемы монеты, что во всех смыслах затрудняло расчеты и производство сделки. Объективно назрела потребность в более удобном средстве платежа и расчетов, тем более что ряд стран западной Европы уже имел такой опыт. Правда необходимо отметить, что не всегда он на тот еще исторический момент был положительный. Также в период царствования Екатерины II получает серьезное развитие банковское дело в российской экономике.

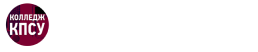

В конце 1768 года Екатериной II Великой был издан манифест о выпуске (эмиссии) бумажных денег. Одновременно были учреждены два государственных ассигнационных банка в Санкт-Петербурге и Москве, которые должны были обеспечить выпуск бумажных денег (ассигнаций) в обращение. Принципы выпуска ассигнаций были такие же как и в Западной Европе - государство давало гарантию свободного размена бумажных денег на металлические по первому требованию. В соответствии с этим указом выпуск бумажных денег (ассигнаций) не должен был превышать 1 миллион рублей, только на эту сумму хватало разменного фонда двух ассигнационных банков. Первыми купюрами стали ассигнации достоинством – 25, 50, 75 и 100 рублей. Необходимо отметить, что первоначально Указ не обязывал их принимать в оплату товаров, работ и услуг. Это производилось только по взаимному согласию сторон сделки.

Рисунок 1. Банкнота (ассигнация) достоинством 25 рублей. 1769 года

Уже первые российские ассигнации печатались на прочной бумаге с водяными знаками для защиты от подделки. При их изготовлении использовались самые современные на тот момент технологии. Людьми и хозяйствующему субъектами ассигнации были оценены по достоинству, поскольку значительно упростили и сократили издержки при осуществлении расчетов, тем более что два государственных банка свободно разменивали их на монеты из меди, серебра и золота. Для этого банки открыли свои отделения в различных городах Российской империи.

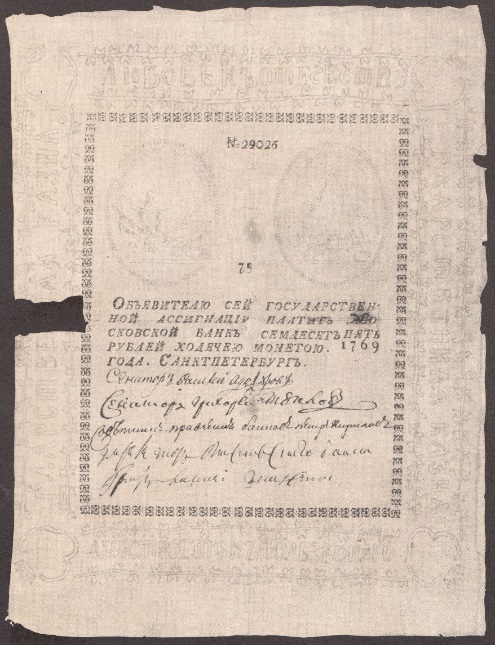

Рисунок 2. Банкнота (ассигнация) достоинством 75 рублей. 1969 года

В 1786 году Московский и Санкт-Петербургский ассигнационные банки были объединены в единый Государственный ассигнационный банк, который наделялся следующими полномочиями (функциями):

- монопольная эмиссия ассигнаций (бумажных денег);

- организация денежного обращения на территории Российской империи бумажных и металлических денег, путем открытия контор Государственного банка в городах Российской империи и свободного обмена ассигнаций на металлическую монету;

- управление государственными золото валютными резервами, что подразумевало продажу меди за рубеж, а оттуда ввоз серебра и золота, как в монетах, так и в слитках;

- монопольная чеканка монеты из меди, серебра и золота (национальной валюты);

- производить учет различных векселей, для чего открывать специализированные учетные конторы;

- с 1771 года Государственному эмиссионному банку также было позволено принимать ссуды и осуществлять операции кредитования.

Необходимо также отметить, что принципы эмиссии бумажных денег зачастую нарушались. Банкнот выпускалось больше, чем было в наличии разменного фонда. В результате периодически возникали инфляционные процессы. Государство в этом случае вынуждено было изымать из обращения лишние купюры и сжигать их. До 1812 прием ассигнаций на территории Российской империи был не обязателен.

Также в этот период значительно расширяется развитие банковского дела в России. Еще при Петре I Великом появилось первое в России государственное кредитное учреждение – «монетная контора», которая давала ссуды под залог драгоценных металлов. Известно достаточно много фактов, когда в кризисные явления в российской экономике, многие дворяне, обращались в «монетную контору» за займами, чтобы не прибегать к услугам ростовщиков, у которых процент был значительно выше.

Образование государственных банков в России началось в годы правления Елизаветы Петровны, которая “сочла возможным законодательным порядком ликвидировать ростовщичество” и поддержать предпринимательскую деятельность дворян.

В соответствии с Указом от 23 июня 1754 г. “Об учреждении Государственного Заемного банка и о наказании ростовщиков” был создан Заемный банк, состоявший из двух самостоятельных банков: “для дворянства в Москве и Санкт-Петербурге” (Дворянский банк) и “для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества” (Купеческий банк). Капитал Дворянского банка составлял 750 тыс. руб., его операции сводились к выдаче дворянам ссуд в размере от 500 до 10 000 руб. из расчета 6% годовых. В залог принимались золото, серебро и “население поместья” (земля с прикрепленными к ней крестьянами). Этот порядок выдачи ссуд просуществовал до отмены крепостного права.

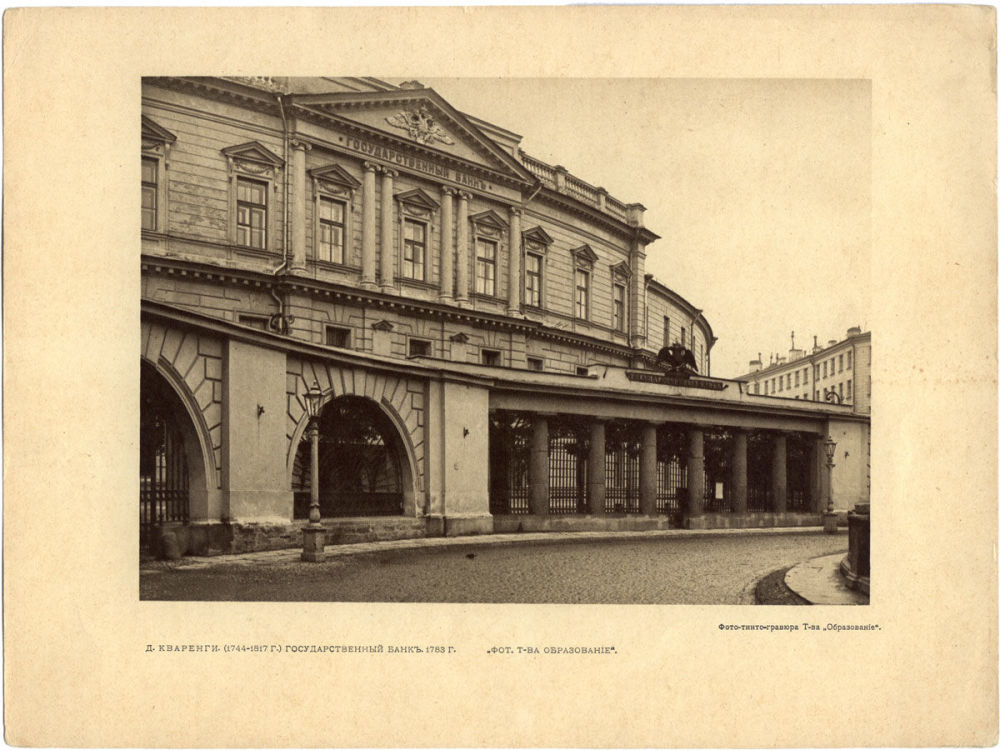

Помимо «Государственного заемного банка», значительную роль в экономике России в XVIII веке занимал созданный при Петре III в 1762 году «Государственный банк Российской Империи», который по-другому еще называли - «Государственный ассигнационный банк». По экономической сути он выполнял роль Центрального эмиссионного банка, но в отличие от современных центральных банков, которые работают только с коммерческими банками, он осуществлял также операции с купцами, промышленниками и иными частными лицами.

Рисунок 3. Фотогравюра. Государственный ассигнационный банк 1783 год. Санкт-Петербург. Вид сзади

Екатерина II Великая продолжила традицию финансовой поддержки дворянского сословия путем реорганизации «Государственного заемного банка», был создан при Елизавете Петровне), который фактически положил начало ипотечному кредитованию в России, выдавая ссуды на приобретение земли и недвижимости. Правительство формировала денежный капитал этого банка, который он использовал в основном для операций ипотечного кредитования.

Рисунок 4. Здание государственного ассигнационного банка в Санкт-Петербурге с фасадной стороны. Гравюра 1798 года

Частные банки в XVIII веке по различным причинам не получили широкого развития. Основная, однако, причина, на мой взгляд, заключалась в общей относительной экономической отсталости Российской империи от ведущих на тот момент мировых держав. Не смотря на резкий скачок в развитии при Петре I Великом, России все же не удалось выйти на один уровень с экономическими лидерами того времени – Великобританией, Голландией, Францией, Германией, Италией. Экономически догнать за столь короткий срок мировых лидеров Россия не могла просто физически. Необходимо учитывать, что все ведущие европейские страны на тот момент были, прежде всего, колониальными державами, чей экономический рост во многом обуславливался неприкрытым грабежом своих колоний, в частности в Северной и Южной Америке и Африке, а также Индо-Китая. В колониях они за копейки скупали – золото, серебро, пряности, кофе и т.д., очень развита была прямая работорговля людьми. Все эти ценности поступали в экономику Западной Европы практически бесплатно, затраты были только на морские перевозки и содержание военного флота для охраны морских коммуникаций. Неудивительно, что при таких условиях российская экономика петровского времени значительно уступала странам Западной Европы по всем показателям. Конечно, это сказывалось и на развитии в целом банковского дела в России в тот период. Для масштабных частных банковских операций в России просто не было необходимой базы в экономике. Промышленность начала только создаваться, только началось освоение Урала и Западной Сибири. Размах торговых операций в таких условиях тоже был незначительный, население также не имело необходимых денежных средств, которые можно был бы доверять банкам в депозит. Все крупные промышленные, торговые и инфраструктурные проекты в таких условиях в России осуществляло государство, неудивительно, что государственные же банки и стали доминировать в экономике России на протяжении XVIII и следующего XIX столетия. В целом государственное доминирование в экономике сказывалось положительно, в частности в кредитном деле. Государственные заемные банки предоставляли ссуды под вполне реальные 6%, максимум в 8% годовых. В то время как ростовщики давали деньги в долг под 20 и более процентов годовых. Государству порой приходилось законодательно ограничивать жадность ростовщиков.

В 1785 году «Государственному заемному банка» также были переданы капиталы многих ликвидированных частных банков. Он получил право выдавать ипотечные ссуды сроком до 20 лет под залог имений (земли и недвижимости) и принимал во вклады средства под 5% годовых. Также в 1797 году Правительством был учрежден «Вспомогательный банк», который фактически осуществлял операции перекредитования, помогая выкупить ранее заложенные землю и имущество. Этот банк начал осуществлять также эмиссию закладных листов под 5% годовых дохода.

Также в период царствования Екатерины II Великой был проведен ряд реформ управления финансами государства. На начало ее правления, финансовым хозяйством России занимались следующие государственные учреждения: Камер-коллегия, Статс-контора, Коллегия экономии. Кроме них значительные суммы государственных доходов собирали: Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия, Коммерцъ-коллегия, Бергъ-коллегия и Соляная контора. Также часть этих учреждений сразу расходовали денежные средства на свои нужды. Такой порядок ведения был установлен еще Петром I Великим в ходе административной реформы.

В период правления Екатерины II Великой государственный бюджет России возрос с шестнадцати до шестидесяти девяти миллионов рублей (за 34 года). Основными расходами бюджета также оставались расходы на армию и военные нужды. В это время начинает возникать «дефицит государственного бюджета», то есть превышение расходов над доходами. Екатерина II стала прибегать к внешним иностранным займам, то есть брать в долг у других стран, в основном конечно европейских. Также большую роль в финансировании дефицита бюджета имел выпуск бумажных денег (ассигнаций), но такой инструмент в итоге приводил к их обесценению.

Каких-то принципиальных изменений от петровских времен в системе налогов и сборов, а также в структуре расходной части государственного бюджета Екатерине II достичь не удалось. С той лишь разницей, что налоги и подати значительно выросли в период ее царствования. Сама налоговая система второй половины XVIII века не являлась стимулирующей и каких-то прорывных экономических успехов экономика России, по мнению большинства исследователей (Н.Д. Чечулина, П.В. Милюкова), не достигла. Прирост государственного бюджета осуществлялся за счет роста населения в результате высокой рождаемости и присоединения новых густонаселенных земель.

Н.Д. Чечулин, в своей книге «Очерки по истории русских финансов». Сенатская типография. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 283, приводит следующую структуру расходов государственного бюджета:

Таблица 4.

Расходы государственного бюджета Российской империи с 1762 года по 1773 год (в тысячах рублей)

|

Год |

На двор |

На армию |

На флот |

На внутреннее управление |

Издержки собирания |

Всего |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

1762 |

1.753 |

9.219 |

1.200 |

4.228 |

16.500* |

||

|

1763 |

1.648 |

7.920 |

1.200 |

4.020 |

2.443 |

17.235* |

|

|

1764 |

2.420 |

8.723 |

1.230 |

4.150 |

5.055 |

21.578 |

|

|

1765 |

2.400 |

9.676 |

1.508 |

4.020 |

5.020 |

22.624 |

|

|

1766 |

2.600 |

9.806 |

1.309 |

3.377 |

7.000 |

27.092* |

|

|

1767 |

2.550 |

9.828 |

1.263 |

4.005 |

5.657 |

23.303 |

|

|

1768 |

2.790 |

10.013 |

1.313 |

4.545 |

4.992 |

23.653 |

|

|

1769 |

3.000 |

10.000 |

1.400 |

4.460 |

5.019 |

24.879* |

|

|

1770 |

3.250 |

9.904 |

1.445 |

5.010 |

7.814 |

27.423 |

|

|

1771 |

3.100 |

10.282 |

2.578 |

4.409 |

9.244 |

29.613 |

|

|

1772 |

2.960 |

10.508 |

1.378 |

4.244 |

12.494 |

31.584 |

|

|

1773 |

3.960 |

10.812 |

1.433 |

5.040 |

11.314 |

32.559* |

|

*Такая общие суммы указаны в первоисточнике, они не идут математически, если складывать суммы в колонках со 2 по 6.

Таблица 5.

Расходы государственного бюджета Российской империи с 1762 года по 1773 год (в процентах)

|

Год |

На двор |

На армию |

На флот |

На внутреннее управление |

Издержки собирания |

Всего |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1762 |

11,0 |

56,0 |

8,0 |

25,0 |

100,00* |

|

|

1763 |

10,0 |

46,0 |

7,0 |

23,0 |

14,0 |

100,00* |

|

1764 |

11,0 |

40,5 |

6,0 |

19,0 |

23,5 |

100,00 |

|

1765 |

10,6 |

42,8 |

6,6 |

17,8 |

22,2 |

100,00 |

|

1766 |

9,6 |

36,2 |

4,8 |

12,5 |

26,0 |

89,1* |

|

1767 |

10,9 |

42,2 |

5,4 |

17,2 |

24,3 |

100,00 |

|

1768 |

11,8 |

42,3 |

5,5 |

19,2 |

21,2 |

100,00 |

|

1769 |

12,0 |

40,2 |

5,6 |

17,9 |

20,3 |

96,0* |

|

1770 |

11,8 |

36,1 |

5,3 |

18,3 |

28,5 |

100,00 |

|

1771 |

10,5 |

34,7 |

8,7 |

14,9 |

31,2 |

100,00 |

|

1772 |

9,4 |

33,3 |

4,4 |

13,4 |

39,5 |

100,00 |

|

1773 |

12,5 |

34,2 |

4,5 |

16,0 |

35,8 |

103,00* |

*Процент выведен также от суммы в первоисточнике.

Из данных по государственному бюджету Российской империи за 1762-1773 года (первая треть царствования Екатерины II Великой), мы видим, что порядка 50-58% денежных средств, собираемых в виде налогов и податей тратилось на содержание армии и флота. Достаточно значительные суммы уходили непосредственно на содержание и функционирование таможенных и налоговых органов. Социальных расходов в государственном бюджете в те времена не было совсем. Но тут не надо думать, что Россия в этом плане была уникальна. В XVIII и XIX веках таких расходов не было предусмотрено ни в одной стране мира. Массовое пенсионное обеспечение возникло в развитых странах только в 50-е годы XX века, в ряде стран оно до сих пор отсутствует как таковое.

Но справедливости ради надо отметить, что в те времена из бюджета выделялись значительные суммы на содержание мостов и перевозов, на строение и починку каналов, на содержание училищ, воспитательных домов и больниц, а также на содержание Академии наук и в том числе на содержание Московского государственного университета. Также расходовались средства на содержание кадетских корпусов, различных театров, в том числе и иностранных театральных трупп, различных светских учебных заведений. Но основное финансирование вышеуказанные заведения получали за счет различных меценатов.

Необходимо также отметить, что за период царствования Екатерины II Великой (вторая половина XVIII века) был накоплен значительный государственный внешний долг, который различные историки оценивают примерно в 42 миллиона рублей бумажными ассигнациями. Значит, мы можем утверждать, что с этого периода можно рассматривать «историю дефицита российского государственного бюджета», который возникал в результате превышения расходов над доходами.

В целом за вторую половину XVIII века экономика России, не смотря на бюджетные проблемы, значительно выросла, в том числе и за счет присоединения новых земель. Авторитет Российской империи в мире значительно возрос, благодаря удачным и доблестным действиям российской армии и флота. К сожалению, мы не можем сравнить экономику России того времени с ведущими европейскими державами второй половины XVIII века, поскольку международной финансовой статистики в то время практически не велось. Но безусловно, даже на основании имеющихся данных мы видим, что экономика Российской империи была одной из крупнейших того времени.