Экономика России при Павле I

Видео лекция - Экономика России при императоре Павле I Петровиче в конце XVIII века

Рисунок 1. Портрет Императора Павла I Петровича

Художник Владимир Боровиковский 1796 год

Хотя при внимательном рассмотрении это не соответствует действительности. Конечно на его деяния наложило отпечаток то, что у него были напряженные отношения с матерью – Екатериной II и во многом Павел Петрович хотел искоренить законы, правила, традиции и привычки, которые вошли в жизнь России во время правления матери. Также Павел I лишил дворянство многих привилегий, данных его матерью, а именно:

- отменил ряд статей «Жалованной грамоты» в части запрета применять телесные наказания к дворянскому сословию. За различные проступки к дворянству вновь стали применять телесные наказания;

- дворяне были лишены права подавать «коллективные прошения» непосредственно государю императору. Теперь такого рода жалобы могли подаваться только с разрешения губернатора;

- ввел для дворян новые налоги «на содержание органов местного самоуправления» в губерниях в 1797 году и 20 рублей налога «с души» в 1799 году;

- в 1799 году упраздним «губернские дворянские собрания» и запретил допускать к выборам дворян, уволенных за различные проступки;

- в 1800 году отменил право дворян выбирать заседателей в судебные органы;

- также значительно ужесточил правила перехода дворян с военной службы на гражданскую, отменив ряд льгот предоставленных Елизаветой Петровной и Екатериной II.

В то же время Павел I провел ряд решений, которые значительно облегчали участь крестьян:

- простил ряд недоимок по налогам, а также отменил разорительную «хлебную повинность»;

- помещикам было запрещено отправление «барщины» больше трех дней в неделю, а также по праздникам и воскресным дням;

- указом 1797 года подтвердил право казенных крестьян записываться в купечество и мещанство при наступлении определенных условий в этом же году разрешил крестьянам подавать жалобы напрямую императору о творимых управителями и помещиками притеснений, также органам управления губерниями и районами предписывалось надзирать за отношением помещиков к крепостных крестьянам и в случае творимых злоупотреблений докладывать императору;

- началась продажи соли и хлеба из государственных запасов, что бы сбить цены на эти товары;

- вместо повинности держать для армии лошадей и давать продовольствие, была введена фиксированная подать «15 копеек с души», что для крестьян было значительно легче;

- наложен запрет на продажу дворовых людей и крепостных крестьян без земли и имущества, а также с разделением семьи.

Павел I обнародовал акт о престолонаследии и Учреждение об императорской фамилии, где устанавливал принцип передачи престола (по наследству) строго по мужской линии. Данное положение сохраняло свою силу до 1917 года и больше императриц женщин на российском престоле не было. Внешняя политика Павла I по мнению многих историков не всегда отличалась последовательностью. Сначала Россия принимала деятельное участие в создание антифранцузской коалиции, а потом начала сближение с Пруссией и Францией, объявив эмбарго на английские товары, что нанесло серьезный ущерб экономики России.

Здесь и ниже, для понимания личности Павла I, буду приводить цитаты из замечательной статьи В.А. Томсинова «Император Павел I (1754-1801): государственный деятель и законодатель», опубликованной в издании: Законодательство императора Павла I / Составитель, автор предисловия и биографического очерка В. А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2008. С. XV–LXIV. (Серия “Русское юридическое наследие»).

«…Действительно, император Павел I отличался импульсивностью в поведении, часто бывал категоричен в своих оценках действий тех или иных должностных лиц, был подвержен резким переменам в своем настроении и т.п. Однако любопытно, что эти свойства его характера, о которых так много говорится в мемуарной литературе, не нашли сколько-нибудь заметного отражения в Павловых указах, приказах и распоряжениях.

Мемуаристы, а вслед за ними и многие историки обвиняли Павла I в том, что он беспрестанными перемещениями должностных лиц, производимыми в угоду лишь собственному капризу, многочисленными возвышениями и увольнениями полностью расстроил систему управления империей. Кроме того, ему приписывали жестокость выше меры в обращении с сановниками-чиновниками. Обратившись к текстам именных указов и высочайших приказов императора Павла I, мы увидим, что немалое их число посвящено увольнениям и наказаниям должностных лиц, но каждый такой императорский акт вполне обоснован.

К примеру, по указу Павла Сенату от 11 августа 1797 года тайный советник граф Чернышев исключался из службы за то, что «наделав долгов, отказывается от платежа оных». Указ Павла I Сенату от 1 марта 1800 года гласил: «Санкт-Петербургской палаты суда и расправы 2-го департамента членов за медленность решения дел повелеваем отрешить, а секретарей судить; на места же отрешенных выбрать и определить немедленно других». Указом от 2 марта 1800 года выключался из службы Санкт-Петербургский гражданский губернатор Глинка «за найденные в здешних присутственных местах разные упущения в делах, медленность в решениионых и собственную его непопечительность и нерадение к должности». Но особенно примечателен был Павлов указ Сенату от 12 апреля 1800 года. Вот его текст: «По донесению сенаторов Спиридова и Лопухина, осматривавших Вятскую губернию, о найденных беспорядках и упущениях, а особливо по полиции, от злоупотребления слабости которой, сверх частных притеснений, угнетен народ, повелеваем всех чиновников оной губернии, переменя другими, от должностей отрешить, и об упущениях их, злоупотреблениях и беспорядках наистрожайше исследовать и виновных судить» (выделено мой. — В. Т.). По указу от 29 декабря 1800 года отставлялся от службы Белорусский гражданский губернатор тайный советник Северин и опять-таки не без серьезного на то основания — «за многие смертоубийства, в губернии им управляемой, случившиеся».

Документальные материалы опровергают и содержащиеся в мемуарной литературе различные высказывания о неспособности императора Павла I управлять государством — о том, в частности, что Павел «правил как человек, который не дает себе никогда труда размыслить, взвесить все за и против, который приказывает и требует немедленного исполнения всякой фантазии, приходящей ему на ум». На основании сохранившихся записок Павла Петровича и текстов его императорских указов можно с уверенностью утверждать, что он вступил на престол, имея конкретную программу действий, сложившуюся в основных своих чертах еще к концу 80-х годов XVIII века. Данную программу, предполагавшую целую систему преобразовательных мер в области гражданской администрации и управления армией, суда и полиции, промышленности и торговли, дворянского землевладения и крепостного права, император Павел настойчиво проводил в жизнь…». (стр. XVI-XVII).

«…Став императором, Павел без промедления приступил к преобразованию административной системы Российской империи в направлении, определенном в «Предписании» и упомянутых записках. По словам исследователя административной реформы Павла I историка М. В. Клочкова, «в короткий четырехлетний промежуток времени (в течение которого Павел находился на императорском троне. — В. Т.) в центральном управлении произошел, благодаря мероприятиям Павла, быстрый переход от коллегиального управления к единоличному, министерскому, и не доставало еще одного шага, чтобы завершить это здание и на развалинах старых рухнувших коллегий закончить по выработанному плану постройку новых, более современных и удобных учреждений, министерств»2…». (стр. XXXIX).

«…В отличие от престарелой Екатерины Павел старался самолично вникать во все дела. Об этом пишут в своих мемуарах многие сановники, служившие при императоре Павле. Наиболее интересным является свидетельство П. Х. Обольянинова, занимавшего со 2 февраля 1800 года должность Генерал-прокурора. «Павел был много начитан, — вспоминал Петр Хрисанфович, — знал закон, как юрист, и при докладах вникал во все подробности и тонкости дела. Нередко он спорил с докладчиком. Если по делу кто-либо обвинялся, то Павел оправдывал его или выискивал обстоятельства к извинению преступления; в тяжбах брал сторону того, кому отказывалось в иске; требовал от докладчика указать ему факты в деле или прочитать подлинник бумаги. Словом, он был в полном смысле адвокатом истца или ответчика. Иногда Государь вспыхивал и докладчик забывал, с кем имеет дело, так что спор доходил до шума и криков… Горе было тому докладчику, который увеличивал преступление обвиняемого, неточно или лукаво излагал дело! Но если докладчик побеждал Павла истиною доводов и брал верх правдивостью взгляда, то император бывал чрезвычайно доволен. “Хорошо, благодарю вас, — говаривал он в таких случаях, — что вы не согласились со мной, а то вам досталось бы от меня!”».

Предметом особых забот императора Павла I была армия. Желая, как можно скорее утвердить в русской армии необходимый порядок, он резко упростил процедуру издания распоряжений по войскам. Свои приказы, отдаваемые при пароле на вахт-парадах, государь повелел считать именными указами. Они доводились до сведения армии сразу же после издания, тогда как прежде все распоряжения по войскам проходили через военную коллегию, и их объявление в армии задерживалось на месяцы, а то и годы.

Все производства в чины, назначения на должности и перемещения Павел взял на себя и уже одним этим ограничил произвол начальства. Вместе с тем император установил правило, по которому каждые две недели ему предоставлялись отчеты о состоянии войск с именными списками офицеров и с отметками о взысканиях». (стр. XLIV)

Но реформы Павла I в армии совсем не однозначно воспринимались представителями армейской среды. Основная их критика сводилась к тому, что реформы, порученные «гатчинским офицерам» и проводимые ими по новым уставам не учитывали реальный боевой опыт армии. Но были и положительные моменты армейской реформы, что подтверждается следующими фактами:

«…Полчища штабных начальников были рассеяны им по боевым полкам. Тысячи же солдат, находившихся в личном услужении у своих начальников, были высочайшим приказом от 22 ноября 1796 года возвращены в полки. «Граф Александр Васильевич! — писал император Павел 10 декабря того же года генерал-фельдмаршалу Суворову. — Дав уже повеление Наше о немедленном собрании к своим полкам и командам тех нижних воинских чинов, кои по злоупотреблениям, до сего вкравшимся, находились в приватных услугах по деревням, дачам и домам, так как и излишних сверх положенного числа денщиков, нужным почитаю чрез сие подтвердить всем инспекторам, в том числе и вам, дабы в дивизии, вами командуемой, выше изображенное повеление Наше в самой точности и без малейшего замедления исполнено было, что Мы возлагаем на особливое ваше наблюдение и взыскание, пребывая, впрочем, вам благосклонны…». (Стр. XLV).

То есть проблема «строительства дач силами подчиненных военнослужащими» далеко не новая для отечественных вооруженных сил и имеет достаточно давнюю и крепкую традицию. Но на данный момент она вроде решена в современных вооруженных силах.

«…Изучение находившихся в ведении Зубова дел подтвердило слухи о допускавшихся им вопиющих злоупотреблениях. Особенно возмутили Павла злоупотребления, допускавшиеся Зубовым в отношении армии. 29 декабря 1796 г. император Павел издает следующий именной указ: «За приведение в несостояние сестрорецких оружейных заводов, оказавшихся таковыми, по случаю не отделки лейб-гвардии на преображенский полк ружей, а потом конной гвардии разных вещей, взыскать с генерал-фельдцейхмейстера князя Зубова такую сумму, какая артиллерийскою канцеляриею исчислена и Сенату представлена будет». (Стр. XLVI).

«…Сановники впервые, быть может, со времен Петра I стали бояться за свою судьбу. По свидетельству Адама Чарторижского, Павел внушал страх «всем чиновникам своей империи, и эта общая устрашенность имела благодетельные последствия. В то время как в Петербурге, в центре управления, общая неуверенность в завтрашнем дне терзала и волновала все умы, в провинциях губернаторы, генерал-губернаторы и все военные, боясь, чтобы злоупотребления, которые они позволяли себе, не дошли до сведения императора, и чтобы в одно прекрасное утро, без всякого разбора дела, не быть лишенным места и высланным в какой-нибудь из городов Сибири, стали более обращать внимания на свои обязанности, изменили тон в обращении с подчиненными, избегали позволять себе слишком вопиющие злоупотребления»1. По признанию Чарторижского, довольно критически относившегося к Павлу I, «в его царствование русские должностные лица менее зло употребляли властью, были более вежливы, более сдержаны в своих дурных наклонностях, меньше крали, отличались меньшей грубостью, даже в польских провинциях». (стр. XLVI-XLVII).

«…В этой резкой перемене в положении сановниковчиновников, произошедшей с переходом от правления Екатерины II к правлению Павла I, таилась вместе с тем и серьезная опасность для Павловых реформ. Стремясь защититься от неведомого им прежде и оттого непривычного и невыносимого страха, российские сановники чиновники стали представлять Павла I императором деспотом, рассказывать друг другу о сотнях заточенных в темницы и сосланных в Сибирь чиновниках. Этот миф отразился впоследствии в многочисленных мемуарах. Император Павел представал в рассказах мемуаристов то жестоким тираном, маньяком, то капризным ребенком, а то и просто сумасшедшим…». (Стр. XLVII).

Такого рода реформы конечно вызвали недовольство большей части дворянства. За время правления Павла I был раскрыт крупный заговор высшего дворянства с целью свергнуть императора. Виновные были преданы суду и понесли наказание ссылкой в Сибирь. Следующий заговор был удачным. 12 (24) марта 1801 года Павел I был убит заговорщиками в Михайловском замке, где он постоянно проживал. Это убийство встретило единодушное одобрение правящего сословия – дворянства. На престол взошел его сын – Александр I Павлович.

В области финансов и экономики Павел I получил в наследство от матери Екатерины II достаточно расстроенные государственные финансы и большие бюджетные долги. К началу правления императора, государственный бюджет был дефицитен, существовали большие долги по внешним займам, нарастала инфляция, обесценивались бумажные ассигнации. Инфляция в основном была обусловлена чрезмерным выпуском бумажных ассигнаций, которые в результате этого значительно обесценились. В декабре 1796 года были сожжены ассигнации на сумму свыше 5 миллионов рублей. Но уже в 1797 году снова стали выпускать ассигнации, поскольку не было действительных денег (золотых, серебряных и медных) финансировать государственные расходы. В 1797 году учредили специальное подразделение в Государственном ассигнационном банке для покупки золота и серебра в зарубежных странах, с целью увеличить в обращении количество монет из золота и серебра. Это было необходимо для того, чтобы поддержать курс бумажных ассигнаций. В результате за 4 года правления Павла I бумажных ассигнаций было выпущено больше чем за 20 лет правления его матери и к 1801 году в обращении находилось 212 миллионов рублей ассигнациями. Все это естественно привело к дальнейшему обесценению бумажных денег, поскольку нехватку золота и серебра так и не удалось решить. Золотодобыча оставалась на низком уровне, а поступающего из-за рубежа золота и серебра в виде таможенных пошлин все равно было недостаточно. Всего за годы правления Павла I было изготовлено (отчеканено) золотых и серебряных монет на сумму более 16 млн. рублей (216 пудов чистого золота и 15,6 пудов чистого серебра). Павел I восстановил Камер-Коллегию и ввел должность государственного казначея. При нем также продолжила развиваться российская банковская система. В 1786 году Дворянский банк был реорганизован в Государственный заемный банк. Необходимость такого шага была обусловлена большим количеством «плохих долгов» на балансе банка. Дворянские хозяйства были сильно закредитованы и совсем не спешили отдавать долги. Большая часть долгов дворянства в итоге была прощена. Банковский рынок в России еще только складывался на этом этапе и лет на сто, а может и более отставала от европейского банковского рынка.

Помимо внутреннего долга существовал и значительный внешний долг. В 1798 году все виды внешних долгов были консолидированы в одну общую облигацию, которая была оформлена на голландский банкирский дом «Гопе и Ко». Общий размер внешнего долга составлял 88,3 миллиона голландских гульденов или 53,3 миллиона рублей по курсу того времени. Облигация предусматривала погашение этого долга за 12 лет. В эту сумму (88,3 млн. гульденов) также входили и польские долги на 16 млн. гульденов и 50 млн. гульденов составляли займы, взятые еще Екатериной II.

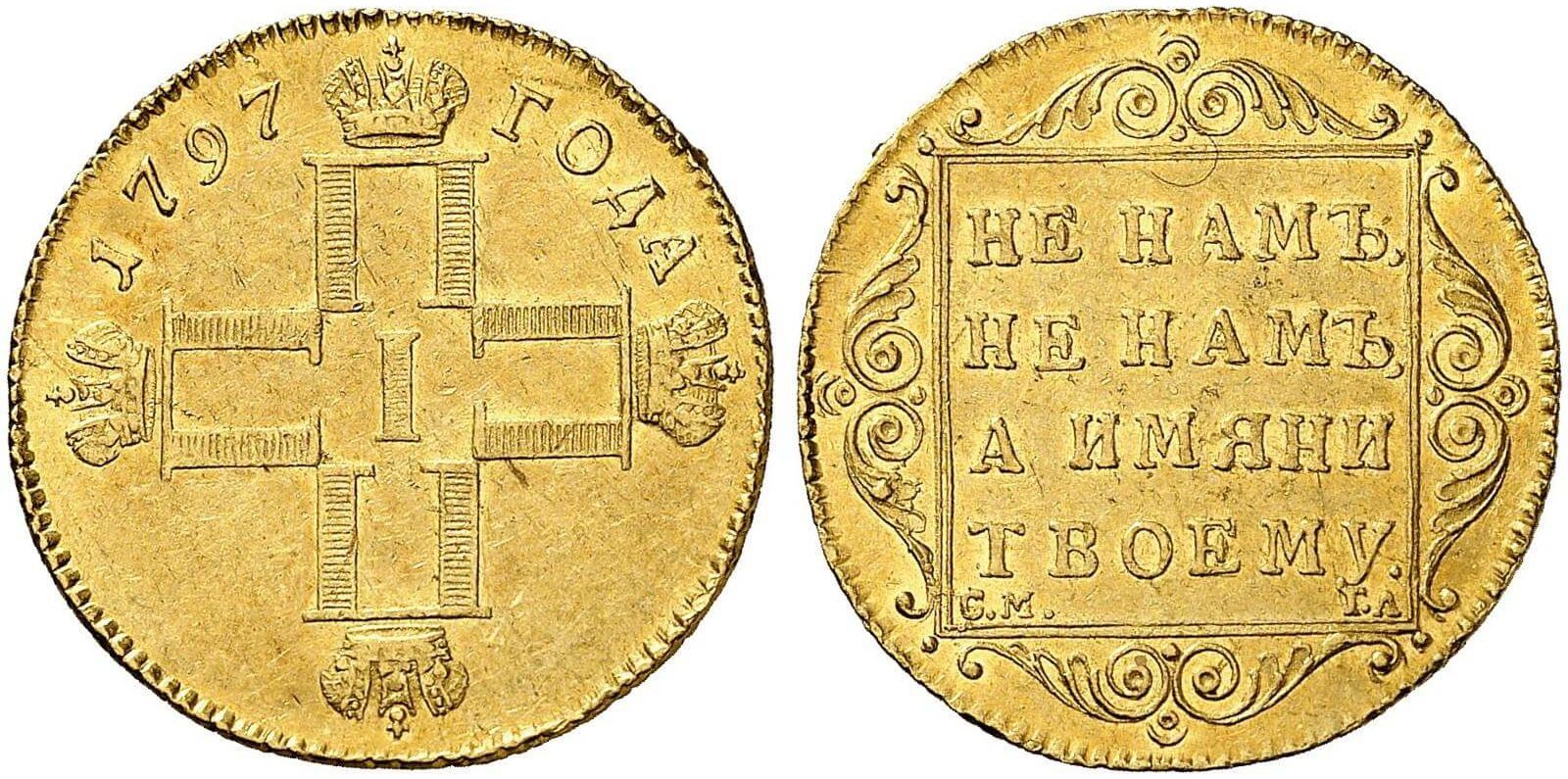

В монетном деле при Павле I была предпринята попытка стабилизации денежного обращения. Началась перечеканка медной монеты по стопе 16 рублей из пуда. Новые монеты в точности повторяли монеты Екатерины II 1763 года. Также стали уничтожать обесценившиеся бумажные ассигнации и на время значительно сократили выпуск новых. Эти меры на короткое время стабилизировали курс рубля по отношению к иностранным валютам, но в дальнейшем он стал снижаться, поскольку снова стали выпускать (печатать) бумажные ассигнации, не обеспеченные достаточным количеством серебра и золота.

Из золотых монет при Павле I чеканились червонцы (весом 3,49 грамма) и монеты номиналом 5 рублей (полуимпериалы, весом 6,08 грамма).

Золотой червонец Павла I. 1797 года

5 рублей (полуимпериал) Павла I. 1798 года

Таблица 1. Выпуск золотых монет в 1796-1798 гг. в России

Серебряные монеты Павла I представлены следующими номиналами:

Серебряный рубль Павла I. 1797 года

Серебряная полтина (50 копеек) Павла I. 1800 года

Серебряный полуполтинник (25 копеек) Павла I. 1798 года

Серебряный 10 копеек Павла I. 1799 года

Впервые на «гривеннике» указывается номинал «10 копеек».

Серебряные 5 копеек Павла I. 1798 год

Медные монеты времен царствования Павла I представлены следующими номиналами:

Медная монета 2 копейки 1978 года

Медная монета 1 копейка 1798 года

Медная монета номиналом «Деньга» (1/2 копейки) 1798 года

Медная монета номиналом «Полушка» (1/4 копейки) 1798 года

Бумажные ассигнации Павла I

Аверс 25 рублей ассигнациями 1798 года

Аверс 25 рублей ассигнациями 1800 года

При Павле I печатались государственные ассигнации образца 1786 года, номиналом 25,50 и 100 рублей, а с 1787 года дополнительно стали печататься номиналы 5 и 10 рублей. Печатались ассигнации данного образца до 1819 года, вплоть до обмена на новые государственные ассигнации. По сравнению с ассигнации Екатерины II их дизайн практически не изменился, улучшилось только качество самой бумаги.

Список использованных источников:

1. Официальный портал Министерства культуры РФ: https://www.culture.ru/movies/7665/pavel-i;

2. Федеральный портал: История.рф;

3. В.А. Томсинов. «Император Павел I (1754-1801): государственный деятель и законодатель», опубликованной в издании: Законодательство императора Павла I / Составитель, автор предисловия и биографического очерка В. А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2008. С. XV–LXIV. (Серия “Русское юридическое наследие»);

4. Манифест императора Александра I – 8 сентября 1802 года «Об учреждении Министерств»;

5. Яблонских Е.К. История экономики России XIX века: Конспект лекций. – М.: МГТУ "Станкин", 2000. – 68 с. Конспект лекций по учебному курсу "История экономики России XIX века" предназначен для самостоятельной домашней и аудиторной работы студентов экономического факультета Московского государственного технологического университета "Станкин". Библ. 19 назв. © МГТУ "Станкин", 2000.;

6. «Обозрение экономической статистики России», составленной И. Горловым, изданной в Типографии Императорской Академии наук в 1849 г.;

7. Лебедев, А. В. История транспорта России в XIX –начале ХХ века: текст лекций / А. В. Лебедев ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2011– 84 с.;

8. Т.В. Филоненко, А.В. Шипилов «Материальное положение учителей в дореволюционной России». Журнал «Педагогика», № 7 за 2004 год (стр. 65-74);

9. А.В. Шипилов, к.к.н. «Зарплата российского профессора в прошлом, настоящем и… будущем». Вестник высшей школы экономики, 2003 год, ; № 4. Стр. 33-42;

10. Воспоминаниям (дневник) Леонтия Автономовича Травина (1732-1818 годы жизни), изданные в Трудах Псковского археологического общества. 1913—1914. Выпуск 10. С. 25—429.;

11. Н.Д. Чечулин, Книга. «Очерки по истории русских финансов». Сенатская типография. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 283;

12. П.А. Зайончковского «Правительственный аппарат самодержавной России XIX века» (М., «Мысль», 1978.);

13. Л.А. Муравьева, к.и.н., доцент кафедры истории Финансовой академии при Правительстве РФ. «Социально-экономическая и финансовая политика императора Павла I», Журнал «Страницы истории», № 19 за 2010 год. (стр. 63-71);

14. Л.А. Муравьева, к.и.н., доцент кафедры истории Финансовой академии при Правительстве РФ. «Деньги и денежное обращение в России в первой половине XIX века», Журнал «Страницы истории», № 21 за 2011 год. (стр. 71-80);

15. Л.А. Муравьева, к.и.н., доцент кафедры истории Финансовой академии при Правительстве РФ. «Государственный бюджет России в первой половине XIX века», Журнал «Страницы истории», № 38 за 2010 год. (стр. 76-84);

16. Ю.Е. Кондаков, д.э.н., профессор кафедры истории РГПУ им. А.И. Герцена «Чиновники духовного ведомства в среде столичной бюрократии». Сборник статей Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. Санкт-Петербург, 2003 год. Издательство: Типография "Береста" (Санкт-Петербург), (стр. 76-82);

17. Данные портала (форума) нумизматов: http://fox-notes.ru/fn_contact.htm;

18. Данные портала «Деньги России»: https://www.russian-money.ru/

19. Рисунки в Презентации: https://информа.рус/павел-1/галерея/

http://istoriya-iskusstva.ru/russkaya-zhivopis-pervoy-polovinyi-xix-veka/