Экономические и денежные реформы Екатерины II Великой во второй половине XVIII века

Видео лекция - Экономические и денежные реформы Екатерины 2 Великой в конце 18 века. Часть 1

Видео лекция - Экономические и денежные реформы Екатерины 2 Великой в конце 18 века. Часть 2

Екатери́на II — императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год

Екатери́на II (Екатери́на Алексе́евна[7]; Екатери́на Вели́кая; урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская, нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, в православии Екатерина Алексе́евна; 21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) — императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год.

Следующий серьезный этап политического и социального развития России произошел в период царствования императрицы Екатерины II Великой, годы правления: с 1762 по 1796 год. В целом эпоха ее правления в России прошла под знаком «просвещенного абсолютизма», с ярко выраженной местной спецификой. Специфика «просвещенного абсолютизма» в российском варианте заключалась в наделении дворянства значительно большими правами и дальнейшем усилением «крепостного права» для крестьян. На период ее правления приходится самая масштабная Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева, что послужило толчком в ряде государственных административных реформ после восстания.

С другой стороны, императрице немецкого происхождения удалось значительно расширить границы империи. В результате русско-турецких войн отвоевано Северное Причерноморье и Крым. Была ликвидирована казацкая вольница в Запорожской сечи и на Северном Кавказе, где также началось строительство городов и предприятий, нормальное функционирование всех органов и ветвей власти Российской империи. Началось обустройство и промышленное освоение этих районов, заложен ряд новых городов – Екатеринослав (Днепропетровск), Николаев, Херсон, Мариуполь, Одесса, Симферополь, Севастополь, Тирасполь. В этих городах строились морские порты (Севастополь, Одесса), судостроительные заводы (Николаев), крупные промышленные и добывающие предприятия. Все эти мероприятия, проводимые в основном под руководством князя Потемкина, превратили Новороссию в крупный промышленный, торговый и портовый район Российской империи. Расширяются торговые и культурные связи с западной Европой, значительно возрастают объемы международной торговли. Можно утверждать, что Екатерина II фактически продолжила политику Петра I по встраиванию России в международную экономическую и политическую систему с доминированием Западной Европы.

Также Екатерина II совершила грандиозное путешествие в Крым, которое началось 6 (17) января 1787 года из Царского Села (современные город Пушкин под Санкт-Петербургом). Цель путешествия состояла в желании Императрицы лично проинспектировать и посмотреть вновь присоединенные к России земли. Данному путешествию посвящена больная интересная статья на информационном портале РИА Новости:

https://crimea.ria.ru/history_crimea/20160403/1104142228.html

Путешествие продолжалось шесть месяцев. Императрица передвигалась в сопровождении многочисленной свиты в 30 высших должностных лиц Империи, а также послов Австрии, Англии и Франции и два принца и император Австрии Иосиф II, который путешествовал инкогнито под именем графа Фалкенштейна. Всего в путешествие отправилось порядка 200 человек на 14 каретах, 124 санях и кибитках. 29 января (8 февраля) весь кортеж прибыл в Киев и только 22 апреля флотилия из 50 галер двинулась по Днепру в сторону Крыма (ждали, когда вскроется лед на Днепре). Императрица посетила только что отстроенные города – Екатеринославль и Херсон. 19 мая кортеж прибыл в крепость Перекоп и путешествие по Крыму продолжалось 13 дней, до 31 мая. За это время Императрица посетила Бахчисарай, Инкерман, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосию.

Рисунок 1. Отправление флотилии Екатерины II из Канева

Рисунок 2. Карта Российской империи к 1800 году.

По масштаб путешествие Императрицы на юг не имело прецедентов для того времени. В Крыму Императрицу Екатерину II сопровождал отряд конных крымских татар, и она посетила столицу Крымского ханства – Бахчисарай и провела в ханском дворце три дня. Во вновь основанном городе Севастополе (1783 год основания) на рейде выстроился весь Черноморский флот того времени, приветствуя Императрицу салютом корабельных и береговых орудий. Свое восхищение Севастополем императрица выразила в письме немецкому публицисту Фридриху Гримму: «Здесь, где тому назад три года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию, довольно живую и бойкую на вид, гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потемкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость». [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/254131/tavricheskii-voyazh-ekateriny-ii ]

Рисунок 3. Севастополь времен Екатерины II Великой

26 мая Екатерина II посещала основанный губернский центр – Симферополь, основателем которого выступил генерал-губернатор Новороссии, князь Г.А. Потемкин, получивший после визита Императрицы в Крым приставку – Таврический. Конечным пунктом путешествия Екатерины II в Крыму была Феодосия. 31 мая кортеж покинул Крым, а уже 11 июня Екатерина II была в Белгороде. 13 июня Императрицу встречали в Курске под пушечные залпы и колокольный звон, а 15-16 июня в Орле. Везде Екатерина II посещала храмы и жертвовала деньги на монастыри, училища и семинарии. 28 июня под колокольный звон и грохот пушек Императрица въехала в Москву и пробыв там несколько дней кортеж отправился в Санкт-Петербург через Клин-Торжок-Вышний Волочок-Великий Новгород. Путешествие закончилось 14 июля 1787 года в Царском селе. Всего кортеж проехал около 6 400 километров.

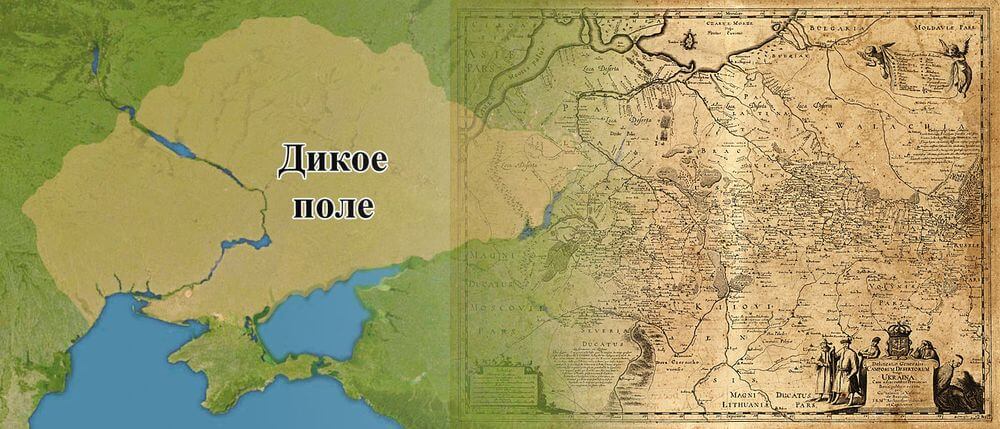

Надо отметить, что бурное экономическое развитие всех Новороссийских земель началось значительно раньше поездки Императрицы в Крым. До присоединения к России, регион Северного Причерноморья (современный Юго-восток Украины) называли «Диким полем». Редкое население этих плодородных земель состояло из крымских татар и казаков Запорожской сечи. Крымские татары вели кочевой образ жизни и часто совершали набеги на южные земли России и Польши. Важной статьей доходов Крымского ханства всегда была работорговля невольниками, захваченными во время набегов. Казаки из-за этого постоянно враждовали с крымскими татарами и вели бесконечные войны на этой земле, правильнее конечно их назвать «набеги». Часто казаки разоряли татарские поселения и освобождали христианских невольников. Устойчивой государственности на этих землях до прихода Российской империи не существовало, хотя казаки всегда были союзниками Русского царства, а потом и Российской империи.

Рисунок 4. «Дикое поле» в 17 веке на карте Гийома Левассёра де Боплана (1648 год)

Изменения в Северном Причерноморье (Диком поле) стали происходить во времена императрицы Елизаветы Петровны (1741-1762 годы правления). Она учредила первоначально Новосербскую и Славяносербскую колонии, на территории современной Кировградской области (Украина). Здесь осели жить выходцы с Балканских стран (сербы, молдаване, болгары и другие), а также русские старообрядцы, привлеченные из Польши. Старообрядцам разрешалось свободно исполнять свои религиозные традиции. Колонистов привлекали плодородными землями, которые им передавались в собственность, выплатой подъемных денежных средств и налоговыми льготами. За это они были обязаны нести государственную пограничную службу. Эти мероприятия способствовали экономическому развитию новой губернии, усилению контроля российских властей за Запорожской Сечью, а также формированию многонационального состава Новороссии. Колонисты занимались .сельским хозяйством, животноводством, выращиванием винограда. Среди незаселенных степей в 50-е годы XVIII века выросло более 200 новых селений, крепостей и опорных пунктов, что значительно усилило охрану юго-западных рубежей Российской империи.

Екатерина II, только вступив на престол в 1762 году, значительно активизировала процесс заселения и экономического развития Новороссии.

Статья историка Игоря Иваненко: историк.рф сообщает нам следующее:

«…Екатерина II заметно активизировала процесс освоения причерноморских степей. По меткому выражению одного из первых исследователей истории Новороссийского края Аполлона Скальковского, «34 года правления Екатерины — суть 34 лета Истории Новороссийской».

Была ликвидирована разрозненность и бесконтрольность действий местных гражданских и военных органов управления. Для этого вводилась должность новороссийского наместника (главного командира). Летом 1764 года кроме утратившей автономный статус Новосербской провинции ему подчинили Славяно-Сербию (область на южном берегу Северного Донца), Украинскую укреплённую линию и Бахмутский казачий полк. Для обеспечения лучшей управляемости губернии её разделили на 3 провинции: Елисаветинскую, Екатерининскую и Бахмутскую. В сентябре 1764 года в пределы Новороссии по просьбе местных жителей включили малороссийское местечко Кременчуг. Сюда же позднее переехала губернская канцелярия.

Первым наместником Новороссии стал генерал-поручик Александр Мельгунов. Именно под его началом стартовали землеустроительные работы в губернии. Вся земля бывшей Новой Сербии (1421 тыс. десятин) была разделена на участки в 26 десятин (на земле с лесом) и 30 десятин (на безлесной земле). Получить землю в наследственное владение могли «всякого звания люди» при условии поступления их на военную службу или записи в крестьянское сословие. Земельные участки приписывались к восьми местным полкам: Чёрному и Жёлтому гусарским, Елисаветградскому пикинёрному (на правобережье Днепра), Бахмутскому и Самарскому гусарским, а также Днепровскому, Луганскому, Донецкому пикинёрным полкам (на левобережье Днепра). Позднее на основе этого полкового деления ввели уездное устройство.

В 60-е годы XVIII века начинается заселение Новороссийской губернии за счёт внутрироссийских переселенцев. Большое подспорье этому оказало разрешение на переезд в пределы новой губернии для жителей Малороссии (ранее переселение малороссов в Новую Сербию не приветствовалось). Миграции крестьян из центральных губерний России способствовала раздача земель военным и гражданским чиновникам — дворянам. Для обустройства своих новых владений они стали перевозить на юг своих крепостных.

В 1763–1764 годах были изданы специальные законы, регулировавшие положение иностранных переселенцев. Они получили разрешение селиться в городах или сельских местностях, индивидуально или колониями. Им дозволялось заводить мануфактуры, фабрики и заводы, для чего они могли покупать крепостных крестьян. Колонисты имели право открывать торги и ярмарки без обложения пошлинами. Ко всему этому добавлялись различные ссуды, льготы и иные поощрения. Была специально учреждена канцелярия опекунства иностранцев.

Утверждённый в 1764 году «План о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению» торжественно объявлял, что поселенцы независимо от того, откуда они пришли, будут пользоваться всеми правами «старинных российских подданных».

Тем не менее в этот период формировались условия для преимущественно великоросско-малороссийской колонизации Новороссии. Результатом данной политики явился стремительный рост населения в южных пределах Европейской России. Уже в 1768 году без учёта регулярных войск, находящихся в регионе на временной основе, в Новороссийском крае проживало около 100 тыс. человек (на момент образования губернии численность населения Новороссии составляла до 38 тыс. человек).

Заключение в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора привело к существенному расширению Новороссийского края. Его территория приросла Буго-Днепровским междуречьем, Азовом и приазовскими землями, а также крепостями Керчь, Еникале и Кинбурн в Крыму.

Незадолго до заключения мира (указом от 31 марта 1774 года) губернатором Новороссии назначили Григория Потёмкина. В нач. 1775 года штат канцелярии Потёмкина был уравнен по численности со штатом малороссийского губернатора. Это свидетельствовало о повышении статуса молодой провинции…».

Святейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. Гравюра. Валькер

«…Продвижение России по Черноморскому побережью привело к тому, что Запорожская Сечь оказалась не на внешних рубежах, а внутри российской территории. В совокупности с ослаблением Крымского ханства это позволило упразднить беспокойную казацкую вольницу. 4 июня 1775 года Сечь окружили войска под командованием генерал-поручика Петра Текели, и она без сопротивления сдалась.

После этого была проведена перепись сечевиков по слободам, для желающих поселиться в Днепровской провинции (как стали именовать Запорожскую Сечь) назначены места для дальнейшего проживания. Денежные средства, оставшиеся после ликвидации Сечи (120 000 рублей), пошли на обустройство причерноморских губерний.

В 1778 году Григорий Александрович представил Екатерине II «Учреждение по Новороссийской и Азовской губерниям». Оно состояло из семнадцати глав с приложением примерных штатов губернских учреждений.

В Новороссийской губернии предполагалось вновь построить города Херсон, Ольга, Никополь, Владимир; крепости Новопавловскую, Новогригорьевскую по Бугу. Кроме названных оставались губернский город Славянск (Кременчуг), Новые Санжары, Полтава, Днепроград; крепости Святой Елизаветы, Овидиопольская. В Азовской губернии должны были возникнуть города: Екатеринослав, Павлоград и Мариуполь. Среди старых упоминаются крепости Александровская, Белёвская; города Тор, Бахмут и другие.

Рисунок 5. План Херсонской крепости в 1792 году. Само укрепление построено русской армией в 1737 году. Город основан в 1778 году как верфь для строительства флота.

Переселенческую политику в 70–80-х годах XVIII века зачастую называют помещичьей колонизацией Новороссии. Государство в это время не просто щедро раздавало земли под поместья, но и всячески стимулировало помещиков к заселению своих владений податным населением.

25 июля 1781 года вышел указ, который предписывал переводить в Новороссию экономических (государственных) крестьян «добровольно и по собственному желанию». Переселенцы получали на новых местах «льготу от податей на полтора года с тем, чтобы в течение сего времени подати платили за них жители прежнего их селения», которые за это получали землю выбывающих. Вскоре срок льготы от уплаты податей за землю существенно продлили. По этому указу предписывалось перевести до 24 тыс. экономических крестьян. Данная мера поощряла миграцию прежде всего средних и зажиточных крестьян, способных организовывать крепкие хозяйства на заселяемых землях…».

«…Наряду с легальным, санкционированным властями переселением активно происходило народное самовольное переселенческое движение из центральных губерний и Малороссии. Большая часть самовольных переселенцев оседала в помещичьих имениях. Однако в условиях Новороссии крепостнические отношения приобрели форму так называемого подданичества, когда живущие на помещичьей земле крестьяне сохраняли личную свободу, а их обязанности владельцам были ограничены.

В августе 1778 года начался перевод в Азовскую губернию христиан (греков и армян) из Крымского ханства. Переселенцы освобождались на 10 лет от всех государственных податей и повинностей; всё их имущество перевозилось за счёт казны; каждый новосёл получал на новом месте 30 десятин земли; государство строило для неимущих «поселян» дома и снабжало их продовольствием, семенами на посев и рабочим скотом; все переселенцы навсегда освобождались «от военных постов» и «дачи в войско рекрут». По указу 1783 года в «селениях греческих, армянских и римских законов» позволялось иметь «греческого и римского закона суды, армянский магистрат».

Рисунок 6. Вид города Николаев в XVIII веке. Гравюра. Сам город основан князем А.Г. Потемкиным-Таврическим в 1789 году как верфь для строительства кораблей Черноморского флота.

Рисунок 7. Город Луганск в XIX веке. Основан как завод в 1795—1796 годах после опубликования указа Екатерины II «Об устроении литейного дела в Донецком уезде при реке Лугани». Возникшее при заводе селение получило название Луганск

После того как в 1783 году к империи присоединили Крым, военная угроза для причерноморских губерний существенно ослабла. Это позволило отказаться от военно-поселенческого принципа административного устройства и распространить на Новороссию действие Учреждения о губерниях 1775 года.

Поскольку Новороссийская и Азовская губернии не располагали положенным количеством населения, они были объединены в Екатеринославское наместничество. Его генерал-губернатором назначили Григория Потёмкина, а непосредственным правителем края — Тимофея Тутолмина, вскоре заменённого Иваном Синельниковым. Территорию наместничества разделили на 15 уездов. В 1783 году в его границах проживало 370 тыс. человек.

Административные преобразования способствовали развитию экономики края. Распространялось земледелие. В обзоре состояния Азовской губернии в 1782 году отмечалось начало земледельческих работ на «обширном пространстве плодовитых и тучных земель, которые прежде бывшими запорожцами оставлены были в небрежении». Выделялись земли и казённые деньги для создания мануфактур, особо поощрялось создание предприятий, выпускавших продукцию, востребованную армией и флотом: суконных, кожевенных, сафьяновых, свечных, канатных, шёлковых, красильных и других. Потёмкин выступал инициатором перевода многих фабрик из центральных областей России в Екатеринослав и другие города Новороссии. В 1787 году он лично докладывал Екатерине II о необходимости перевести на юг часть казённого фарфорового завода из Петербурга, и обязательно с мастерами.

В последней четверти XVIII века в Северном Причерноморье (особенно в Донецком бассейне) начались активные поиски каменного угля и руд. В 1790 году помещику Алексею Штеричу и горному инженеру Карлу Гаскойну поручили поиски каменного угля по рекам Северный Донец и Лугань, где в 1795 году стартовало строительство Луганского литейного завода. Вокруг завода возник одноимённый посёлок. Для обеспечения этого завода топливом была заложена первая в России шахта, в которой добывался каменный уголь в промышленном масштабе. При шахте построили первый в империи шахтёрский посёлок, положивший начало городу Лисичанску. В 1800 году на заводе запустили первую домну, на которой впервые в Российской империи чугун был произведён с использованием кокса.

Рисунок 8. Мариуполь в XIX веке. Сам город Мариуполь основан в 1778 году, когда был заложен уездный город Азовской губернии Павловск (иногда именовался Павлоградом), которому в 1779 году присвоено наименование Мариуполь. В 1780 году в Мариуполе и в его окрестностях поселили выведенных в 1778 году из Крымского ханства православных греков (румеев и урумов).

Строительство Луганского литейного завода явилось отправной точкой развития южнорусской металлургии, создания каменноугольных шахт и рудников Донбасса. Впоследствии этот регион станет одним из важнейших центров экономического развития России.

Хозяйственное развитие усилило торговые связи между отдельными частями Северного Причерноморья, а также между Новороссией и центральными районами страны. Ещё до присоединения Крыма усиленно изучались возможности транспортировки товаров по Чёрному морю. Предполагалось, что одним из основных предметов экспорта станет хлеб, который будет выращиваться в большом количестве на Украине и в Причерноморье.

Рисунок 9. Екатеринослав (Днепропетровск) в XIX веке. 22 января 1784 года издан указ Екатерины II об основании Екатеринослава на реке Днепр. Екатеринослав, по первоначальному плану фаворита императрицы князя Г. А. Потёмкина и самой Екатерины Второй, должен был стать «Третьей столицей Российской империи».

Для стимулирования развития торговли в 1817 году российское правительство ввело режим «порто-франко» (свободной торговли) в порту Одессы, которая в то время выступала новым административным центром Новороссийского генерал-губернаторства.

В Одессу разрешался свободный и беспошлинный ввоз иностранных товаров, в том числе запрещённых к ввозу в Россию. Вывоз иностранных товаров из Одессы внутрь страны допускался лишь через заставы по правилам российского таможенного тарифа с уплатой пошлин на общих основаниях. Экспорт российских товаров через Одессу производился в соответствии с существующими таможенными правилами. При этом пошлина взималась в порту при погрузке на торговые суда. Российские товары, ввозимые только в Одессу, пошлиной не облагались.

Рисунок 10. План Одессы в 1794 году. После Ясского мирного договора (1791) по предложению А. Суворова здесь началось (1793 г.) строительство крепости; новый город Одесса был основан рескриптом Екатерины II от 27 мая (7 июня) 1794 года.

Сам город от такой системы получал огромные возможности для своего развития. Покупая сырьё без пошлины, предприниматели открывали в черте порто-франко заводы, перерабатывающие это сырьё. Поскольку готовая продукция, произведённая на таких заводах, считалась изготовленной на территории России, она без пошлин продавалась внутри страны. Нередко продукция, изготовленная из ввезённого сырья в одесской черте порто-франко, вообще не выходила за пределы таможенных постов, а сразу отправлялась за границу.

Рисунок 11. Одесса в первой половине XIX века

Довольно быстро Одесский порт превратился в один из основных перевалочных торговых пунктов средиземноморской и черноморской торговли. Одесса богатела и разрасталась. К окончанию срока действия порто-франко столица Новороссийского генерал-губернаторства стала четвёртым по величине городом Российской империи после Петербурга, Москвы и Варшавы.

Инициатором эксперимента по введению порто-франко выступал один из самых знаменитых генерал-губернаторов Новороссии — Эммануил Осипович де Ришелье. Он приходился прапраправнучатым племянником французскому кардиналу Ришелье. Именно этому чиновнику принадлежал решающий вклад в дело массового заселения Причерноморского края. В 1812 году стараниями Ришелье были наконец-то уравнены условия переселения в регион иностранных колонистов и внутренних мигрантов. Местные власти получили право выдавать нуждающимся переселенцам из других губерний империи денежные ссуды «из сумм за винный откуп» и хлеб на посевы и пропитание из хлебных магазинов.

На новых местах для переселенцев заготовлялось на первое время продовольствие, засевалась часть полей, заготовлялись орудия труда и рабочий скот. Для постройки жилищ крестьяне получали на новых местах строительные материалы. Кроме того, им выдавали на каждую семью безвозмездно по 25 рублей.

Данный подход к переселению стимулировал миграцию в Новороссию экономически активных и предприимчивых крестьян, формировавших благоприятную среду для распространения в сельском хозяйстве вольнонаёмного труда и капиталистических отношений.

Новороссийское генерал-губернаторство просуществовало до 1874 года. За это время оно вобрало в себя Очаковскую область, Тавриду и даже Бессарабию. Тем не менее уникальный исторический путь в сочетании с рядом других факторов продолжает определять общий менталитет жителей Северного Причерноморья. В его основе лежат синтез разнообразных национальных культур (прежде всего русской и украинской), свободолюбие, самоотверженный труд, экономическая предприимчивость, богатые ратные традиции, восприятие Российского государства как естественного защитника своих интересов…».

Императрица привлекала на службу и на работу иностранных специалистов и колонистов. Именно в период ее правления были созданы многочисленные колонии немцев на Волге. Были присоединены также земли Белоруссии, Литвы и Курляндии, общее количество поданных Российской империи за время ее правления увеличилось по различным оценкам не менее чем на семь миллионов человек. При Екатерине II была ликвидирована постоянная угроза не только с Юга, но и с Запада, а именно Речь Посполитая, которая на протяжении последних пяти веков, постоянно стремилась завоевать русские земли, находящиеся от нее к Востоку. В результате «третьего раздела Польши» в 1795 году между Австрией, Пруссией и Россией, к России отошли – Литва, Западная Волынь, Герцогство Курляндское (вассал Польши) и Западная Беларусь. Экономический аспект этого шага был очень важные, поскольку к территории Империи присоединились густонаселенные земли с достаточно развитой на тот момент промышленностью, пусть и на условиях широкой автономии (царство Польское). Однако, в результате Отечественной войны 1812 года, которая также сильно затронула и Польшу, экономическое развитие этих территорий было сведено на нет. Но экономические преференции, предоставленные Польше впоследствии, только усилили с одной стороны недовольство российских промышленников и торговцев, а с другой стороны опережающее экономическое развитие царства Польского и дальнейшее его стремление к независимости, что вылилось в Польском восстании 1830 года. Поэтому вопрос о присоединении Польши с экономической точки зрения является очень спорным.

В целом население Российской империи по различным оценкам историков возросло с 19 миллионов в 1762 году до 36,5 миллионов в 1796 году. Этому способствовала высокая рождаемость того времени и присоединение новых земель на северо-западе, западе и юго-востоке. Сословный состав населения Российской империи уместно рассмотреть в виде таблицы.

Таблица 1. Сословный состав населения Российской империи в конце XVIII века

По сословной структуре того времени хорошо видно, что экономика Российской империи на рубеже XVIII и XIX веков оставалось ярко выраженно аграрной, да еще и с низкой производительностью труда в силу тяжелых климатических условий на подавляющим большинстве территории страны. Значительный рывок промышленности при Петре I не обеспечил формирование достаточно широкого сословия, занятого в промышленном производстве.

Экономическое развитие Российской империи второй половины XVIII века проходило по следующим направлениям:

- создание и развитие государственных и коммерческих банков, расширение круга совершаемых ими банковских операций, значительное расширение сети отделений в провинциальных городах;

- в аграрном секторе произошли следующие изменения – земля становится предметом купли-продажи, изменяются феодальные повинности крестьян, расширяются права землевладельцев, рост земли в частной собственности у всех сословий;

- введение в денежный оборот бумажных денег (ассигнаций), создание государственного эмиссионного банка;

- развитие промышленности, в основном в провинциальных районах империи, по различным данным в период с 1760 года по 1800 год количество промышленных предприятий (мануфактур) выросло с 650 до более чем 1200. То есть можно говорить о том, что промышленное производство выросло почти в 2 раза;

- началось становление обрабатывающей промышленности, получили развитие следующие отрасли легкой промышленности: хлопчатобумажная, сахарная, мыловаренная, суконная, кожевенная;

- первоначально императрица стимулировала иностранных фабрикантов путем предоставления налоговых льгот, но они ограничивались развитием производства (мануфактур) только в столице (Санкт-Петербурге) и не спешили в провинцию;

- дворянство, получившие в это время массу привилегий, а также владеющее землей и крепостными крестьянами, начинает участвовать в экономической жизни страны, особенно используя принудительный труд своих крестьян и этим начинает составлять серьезную конкуренцию купцам и производителям;

- увеличивались объемы внешней торговли России, но в мировом разделении труда, страна оставалась поставщиком сырья и полуфабрикатов на мировой рынок, а импорт из Западной Европы в основном уже готовой продукции.

При Екатерине II происходит дальнейшее развитие промышленности в России. Обозначается тенденция к росту количества мануфактур (фабрик), использующих наемный труд, а не крепостных (приписанных) работников. Особенно данная тенденция хорошо прослеживается в легкой промышленности, где роль частного капиталистического капитала значительно выше, чем в тяжелой и металлургической промышленности. В 1767 году в России уже действует 120 металлургических заводов, из них 76 работает на Урале. Здесь и далее в части освещения вопросов промышленности России я буду использовать данные научной статьи:

Л.А. Муравьева к.и.н, доцента кафедры истории и политологии Финансовой академии при Правительстве РФ – «Промышленное предпринимательство во второй половине XVIII века», опубликованной в журнале «Страницы истории» № 12 за 2009 год (стр. 47-55):

«…К наиболее развитым ремесленным центрам с широкой специализацией и высокой степенью разделения труда относились Москва и Санкт-Петербург. В середине века 7 тысяч московских ремесленников объединялись в 145 цехов. В этот же период Петербург насчитывал 44 ремесленных цеха, а к концу века уже 92, из которых 56 объединяли русских, а 36 иностранных ремесленников общей численностью более 7 тысяч человек. Помимо самостоятельных товаропроизводителей в столице имелись тысячи посадских людей, занимающихся мелким нецентрализованным ремесленным трудом…».

«…Однако во второй половине XVIII века основу производительных сил страны составляло отнюдь не ремесленной производство. Пальму первенства перехватила растущая крупная промышленность. К концу 1760-х гг., по данным Мануфактур – и Берг-коллегий, в России насчитывалось 655 крупных промышленных предприятий. Из них преобладающее число (496) составляли предприятия легкой промышленности, 159 – железноделательные и меднолитейные заводы. К концу XVIII века промышленных предприятий всех отраслей и масштабов насчитывалось почти 2 300…». (страница 47). (по другим данным 3 161).

«…В конкурентной борьбе с купцами предпринимателями дворяне на непродолжительное время одержали верх и добились монополии на винокурение и владение крепостными крестьянами. Помимо производства спирта полем конкурентной борьбы являлась суконная и полотняная промышленность. К 1770-м гг. из 184 текстильных предприятий дворянам принадлежали 54 предприятия (19 суконных, 56 полотняных, 45 шелковых). Дворянские предприятия в основном работали на отечественном сырье и на привозное ориентировались в меньшей степени. В развитии тяжелой промышленности участие дворян не имело решающего значения.

Большую роль в развитии промышленного производства играло купечество. Купеческое сословие, входящее в состав городского населения, численно заметно возросло и к концу века насчитывало 240 тысяч человек (напомню, в середине XVIII века – около 100 тысяч человек, таблица 10). Его занятия усложнились и стали более многообразными вследствие развития фабрично-заводской промышленности. Купеческие капиталы, накопленные торговлей, направляются на развитие фабричного промышленности.

Продолжалось дальнейшее освоение восточного региона империи. Северный Олонец и центральные Тула, Кашира, Липецк уступили первенство Уралу, интенсивное освоение которого началось еще в первой половине века. К концу 1760-х гг. на Урале работало больше половины всех железноделательных, доменных, молотовых и медеплавильных заводов страны. В середине века Урал давал почти 1.5 млн. пудов чугуна в год, или 2/3 железа в стране, 90% выплавки меди и 65% производства черной металлургии в России. По объемам выплавки чугуна Россия обогнала индустриальную Англию и вышло на второе место после Швеции. В 1750-х гг. по этому показателю обогнала и Швецию и сохраняло первенство до 1800 г…» (Страницы 48-49).

«…В промышленной политике Екатерина II стремилась к созданию передового военного производства. В этих целях правительство поощряло внедрение передовых достижений, приобретение новейших машин и оборудования, приглашение известных специалистов и инженеров, не жалея денег на оплату их труда…

…Помимо крепостнических мануфактур, в России начали появляться капиталистические мануфактуры, преимущественно в легкой промышленности. Если в середине века текстильные мануфактуры с применением наемного труда составляли 10%, крепостные – 5%, а посессионные 85%, то к 1776 г., благодаря реформам и указам Екатерины II, доля наемных мануфактур поднялась до 40%. Наиболее показательным в этом отношении был Иваново-Вознесенский текстильный район. За полвека количество полотняных мануфактур увеличилось с 5 до 52. Причем только на трех использовался труд посессионных крестьян, остальные 49 применяли наемный труд, что превращало их в предприятия капиталистического типа…». (Страница 49).

«…За 40 лет число наемных рабочих в промышленных мануфактурах увеличилось в 2 раза. Количественные изменения повлекли за собой и качественный сдвиг. Увеличивалась плата за труд, определялась продолжительность трудового срока, появилась возможность перехода с одного предприятия на другое. Именно из таких работников формировался свой потомственных кадровых рабочих. Но была и другая категория рабочих, состоящая из среднего достатка, а иногда и богатых мещан и купцов. Эти шли на мануфактуру за обучением, чтобы, овладев мастерством, стать предпринимателями в этой отрасли. Среди владельцев мануфактур, помимо купцов и дворян, можно встретить зажиточных, «капиталистых» крестьян, которые, владея мануфактурами, оставались крепостными. В этом состояло противоречие феодального общества, в недрах которого зарождался и креп капиталистический уклад. К концу века доля крестьян среди владельцев текстильными предприятиями составляла 35%, купцов – 52%, а дворян – 13%. Нажитые капиталы и либерализация законодательства позволили крестьянам и разночинцам перейти в купеческое сословие, а низовым купцам повысить свой статус…».

«…Развитие промышленности повлекло за собой рост городского населения. Если за XVII и первую четверть XVIII вв. население возросло на 36 тысяч человек, то за период с 1724 по 1796 г., т.е. за 72 года, оно увеличилось в 4 раза и составило почти 1,5 миллиона человек…» (страница 51).

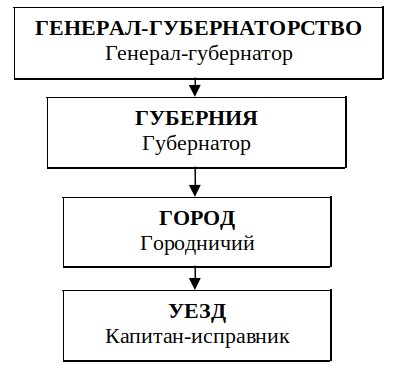

В 1775 году Екатериной была проведена Губернская реформа в области государственной административной системы управления с целью усиления вертикали власти в Империи, укрепление власти на местах, упорядочивание административно-территориального деления и увеличения собираемости налогов. Также многие историки рассматривают эту реформу как ответ на Крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пугачева, с целью более эффективного купирования народного недовольства на местах. «Учреждения для управления Губерний» от 7 ноября 1775 года, составленные лично Екатериной II, определили основы нового административного устройства страны. Первоначально губернии появились при Петре I Великом и их общее количество составляло 8, к моменту воцарения Екатерины II их количество возросло до 20. Реформа проводилась путем унификации государственного управления и лишения автономии казачества в Запорожской Сечи и на Дону. Также реформа способствовала значительному укреплению правящего класса – дворянства, которое было заинтересовано в порядке на своих землях. Количество губерний в результате реформы 1775 года выросло с 20 до 50, все губернии были объединены в Генерал-губернаторства с 1781 года – Санкт-Петербургское (территориально совпадало с Санкт-Петербургской губернией, Московское (территориально совпадало с Московской губернией), Рижское, Владимирское и Костромское, Казанское и Пензенское, Колыванское и Иркутское, Могилевское и Полоцкое, Нижегородское и Вятское, Орловское и Курское, Пермское и Тобольское, Псковское и Смоленское, Саратовское, Астраханское, Азовское, Новороссийское, Тамбовское и Рязанское, Тверское и Новгородское, Тульское и Калужское, Уфимское и Сибирское, Харьковское и Воронежское, Ярославское и Вологодское, Малороссийское.

В самых общих чертах в ходе реформы были проведены следующие мероприятия:

- система управления губерния-провинция-уезд заменялась на систему управления: генерал-губернаторство – губерния – уезд. По замыслу это должно было значительно сократить бюрократию, поскольку убиралось очень значительное количество «провинций»;

- образование совершенно новых территориальных единиц – генерал-губернаторств (первоначально всего 19);

- в результате реформы население каждой губернии стало включать в себя 300-400 тысяч человек (всего 50 губерний), а уезды стали насчитывать примерно 20-30 тысяч человек. Губернии учреждались по численности податного населения (для целей налогообложения) без учета географических, культурных, национальных и иных особенностей, характерных для старых губерний. То есть происходила унификация налогообложения, что было совершенно оправдано в большой многонациональной стране;

- все воинские и полицейские формирования на территории губернии подчинялись губернатору с целью оперативного реагирования на возникающие беспорядки;

- изменение судебной власти на местах, суд становился сословным;

- изменение полномочий местной власти и разделение ее на финансовую, административную и судебную;

- упорядочение и систематизация в области финансового обеспечения Российской империи.

В результате административной реформы 1775 года система государственного управления стала следующей:

Система государственного управления - 1775 года

Таблица 2. Система управления Российской империей после реформы 1775 года

В результате реформы 1775 года были созданы «Казенные палаты экономии» в каждой губернии и стали являться по сути учреждением Министерства финансов на губернском уровне. Этимология названия происходит от слова «казна», где хранятся денежные средства. Казенная палата сосредотачивала в своих руках всю систему финансового управления в губернии, осуществляла управление государственным имуществом и доходно-расходной частью бюджета, а также всем государственным строительством на территории губернии. Возглавлял «Казенную палату экономии» - Председатель, который носил титул Вице-губернатора или Поручика-правителя, а непосредственное (оперативное) управление осуществлял Директор экономии. В штат учреждения входили также – один советник, два асессора и один губернский казначей, которому подчинялись уездные казначеи.

Указом императрицы Екатерины II от 24 марта (04 апреля) 1781 года казенные палаты были разделены на 7 экспедиций:

1-я – вела учет податей с казенных, дворцовых и экономических крестьян, ведала окладными книгами казенных домов, лавок и земель;

2-я – отслеживала контрабанду на таможнях и проверяла правильность взимания пошлин с товаров (существовала в приграничных Губерниях);

3-я – вела учет налогов с частных и казенных заводов, контролировала снабжение сырьем государственных заводов;

4-я – ведала соляными промыслами, которые имели в то время стратегическое значение;

5-я – вела учет ревизских душ, рекрутских наборов, а также винных откупов и подрядов;

6-я – контролировала приход и расход денег по каждому городу и уезду;

7-я – ведала строительством и содержанием казенных строений в городах.

В зависимости от особенностей Губернии могли быть добавлены в штат, например, при Пермской Губернии, 8-я «горная экспедиция», которая ведала казенными металлургическими заводами в Губернии, либо иные экспедиции по необходимости. По сути «Казенная палата экономии» отвечала перед верховной властью за все финансы губернии (доходы и расходы) и отчетность. Казенная палата ежегодно составляла смету доходов и расходов по каждому уезду (аналог современного местного бюджета) и представляла эти сведения государственному казначею. Уездные казначеи направляли в распоряжение палаты ведомости о собранных доходах, о недостачах, о расходах из собранных сумм, об «остатках» от произведенных расходов, о хранении денежных средств и т.д. А также отправляли в Губернию монету (при охране), которая дальше инкассировалась в Государственный бюджет. Казенная палата постоянно проверяла уездных казначеев на предмет правильность ведения приходных и расходных книг, а также злоупотреблений и недостач.

Нормативные документы того времени, а именно Глава XIII «О хранении денежной казны Императорского величества» (Учреждения для управления Губерний от 7 ноября 1775 года), требовали:

«…144. Хранить денежную казну везде в кладовых;

145. Кладовым быть каменными; и от огня и кражи безопасными;

146. Кладовые и в них денежную наличность содержать везде за замками и печатью;

147. В кладовую не входить одному для вынимания и поклажи денег, но всегда троим присяжным вместе;

149. При отправлении денежной казны должно освидетельствовать, все ли деньги на лицо, и потом приложить печать, и оставить столько без печати, сколько денег нужно на путевые расходы;

150. Для препровождения денежной казны употребить караул;

151. Когда в кладовую пойдут, то осмотреть, все ли мешки, или бочки, сколько быть надлежит, налицо, и целы ли они?

152. При вынимании денежной казны смотреть, чтоб вместо медных не было вынуто серебряных, или же золотых монет;

153. Запрещается нигде больших сумм не накоплять, но что за расходом на жалованье и за штатным употреблением денег останется, при всяком удобном случае доставлять в те места, куда который доход отпустить велено, или куда от тех мест ассигнован переводом или натурою;

154. Запрещается всем местам производить собою расходы без ассигнации тех мест, которым какие доходы принадлежат, или без именных и сенатских указов, давая однако же знать о всех таковых на сверьх штатныя выдачи полученных указов и ассигнациях немедленно при получении оных государственному казначею;

155. Запрещается одну сумму с другою смешивать, и чинить заимообразныя выдачи; производить же всякую законную выдачу из той суммы, из которой ассигновано;

156. Понеже по штатам определена каждому месту особая для канцелярских расходов сумма, которую в кладовых содержать не удобно, ибо ежечасно потребно для расходов: того ради повелеваем отпускать для расходов и на жалованье служителям ту сумму пред наступлением каждой трети в те места, куда надлежит, и тогда той трети быть уже на ответе тех мест, в которых принята;

157. Повелеваем во всех гражданских местах жалованье производить на то только число людей, сколько где на лицо стоит, остаточную же сумму причислять к наличной сумме;

158. Подтверждаем, чтоб вступающим деньгам иметь исправные реестры, и приходныя и расходныя книги содержать по законам;

159. Повелеваем при всякой денежной кладовой содержать кладовую дневную записку, и в оной записывать не токмо в какой день, месяц и год, сколько денег положено и вынуто, и при ком именно, но и когда кто и за чем в кладовую входил;

160. Повелеваем при окончании каждого месяца не токмо по приходным и расходным книгам, но и по реестру и по кладовой дневной записке свидетельствовать денежную казну. Казначеи же репортовать имеют в губернскую казенную палату, все ли деньги на лицо в кладовой, или буде чего не достает, то по каким обстоятельствам;

161. Повелеваем по окончании каждого полугода присылать счеты для ревизования в казенную палату той губернии;

162. Губернатор, яко хозяин губернии, может во всякое время денежную казну в губернии ему вверенную свидетельствовать сам, или через уполномоченного от него;

163. В каждом уезде при казне императорского величества определяются четыре человека отставных гвардии унтер офицеров, людей добраго и исправного состояния и испытанной верности, из коим двум должно быть при том когда деньги вносятся и вынимаются из кладовой, и без них да не войдет никто в кладовую; ибо они суть те присяжные, о коих выше сего упомянуто, и им вверяется хранение кладовой; печать же и ключи от оной имеет казначей.

Сейчас бы данный нормативный документ назвали «Инструкция Министерства финансов по кассовой работе и инкассации денежных средств в оборотных кассах Федерального казначейства». Сама реформа осуществлялась постепенно и началась с двух древнейших губерний – Смоленской и Тверской.

В целом если оценивать административную реформу Екатерины II, которая продолжалась более десятка лет, то необходимо отметить следующее:

- была значительно усилена вертикаль центральной власти и губернские органы власти получили широкие права на территории своей губернии, но находились достаточно под жестким контролем генерал-губернаторств. Генерал-губернатором обычно являлся боевой генерал, который имел в своем подчинении регулярные воинские части, которые могли оперативно отреагировать на любые бунты и неповиновения на местах. Такая система была вполне обоснована после самой масштабной Крестьянской войны 1773-1775 годов (Пугачевского восстания);

- ликвидированы все автономии на территории страны и все регионы получили одинаковый объем прав и обязанностей;

- упорядочен и регламентирован сбор налогов и податей, все территории империи уравнены в налоговых повинностях и часть территорий лишены преференций и льгот, что конечно сыграло значительную положительную роль в поступлении налогов в государственную казну. Государственный бюджет за период царствования Екатерины II вырос в 4,3 раза по поступлению доходов;

- созданы «Казенные палаты экономии», значительно усилен контроль за порядком расходования денежных средств из казны, внедрены новые принципы управления государственными финансами, что самым благоприятных образом сказалось в целом на финансовой дисциплине государственных органов власти всех уровней;

- стали впервые формироваться уездные и губернские сметы доходов и расходов, переводя на современный язык – местные и региональные бюджеты. Было положено начало формированию единой бюджетной системы, единого бюджетного процесса и унификации всей финансовой документации;

- значительно расширены права дворян на уровне уездов, они получили дополнительные стимулы для экономического развития своих территорий;

- значительные изменения претерпела судебная система, она была упорядочена и осуществляла свою деятельность на основании единого закона, который действовал на всей территории Империи.

Необходимо отметить, что заложенные реформой Екатерины II принципы управления государством, с незначительными изменениями существовали до 1917 года.

Благодаря воспоминаниям (дневнику) Леонтия Автономовича Травина (1732-1818 годы жизни), изданных в Трудах Псковского археологического общества. 1913—1914. Выпуск 10. С. 25—429., а также ряду других источников мы можем примерно представить доходы и цены второй половины XVIII века. Доходы также подробно рассмотрены в таблице 3 и надо сказать что в течение всего века они не сильно менялись.

Таблица 3. Доходы подданных Российской империи во второй половине XVIII века

- Данные по денежному довольствию взяты из статьи В.Н.Бенда «Материальное и продовольственное обеспечение артиллерийских и инженерных офицеров и офицеров военно-учебных заведений в XVIII веке», опубликованной в «Исторические очерки устройства и довольствия русских регулярных войск в 1 й половине XVIII столетия (1700–1761 г.)». Вып. 1. СПб., 1900.

- По жалованью чиновников и заработной плате рабочих и служащих Т.П. Мигуновой «Создание казенной палаты и ее функции» (по материалам «Учреждения для управления Губерний Всероссийской империи»), опубликованной в журнале «Вестник Академии экономической безопасности МВД России» № 4 за 2008 год.

- По жалованью учителей из статьи Т.В. Филоненко, А.В. Шипилов «Материальное положение учителей в дореволюционной России». Журнал «Педагогика», № 7 за 2004 год (стр. 65-74).

Таблица 4. Цены в России во второй половине XVIII века

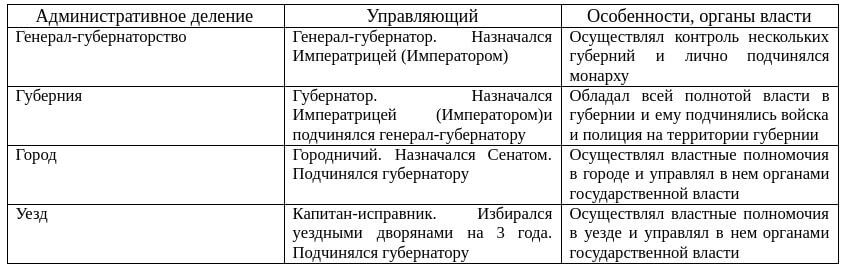

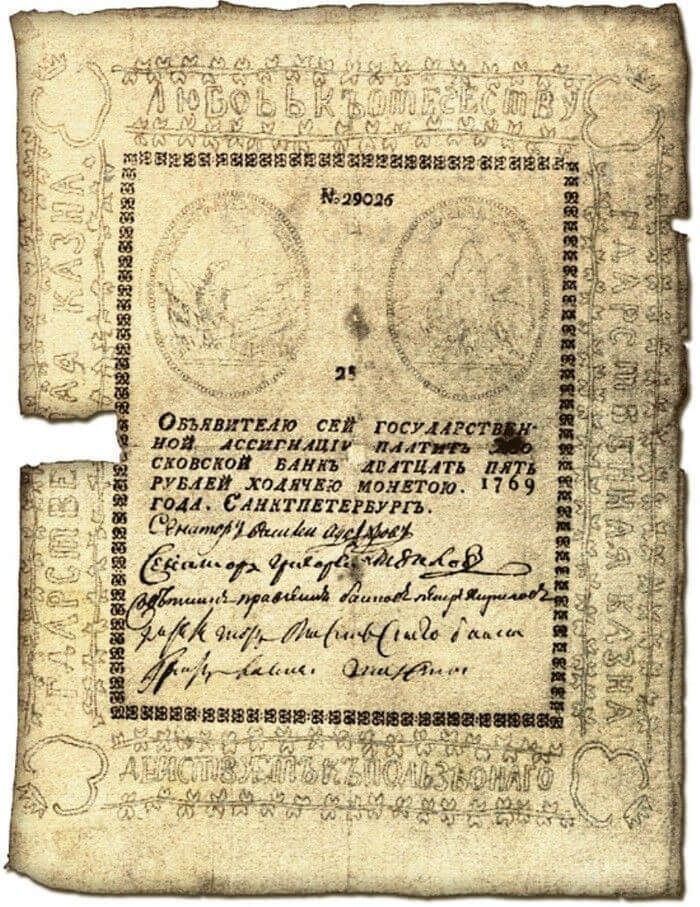

Важным этапом в становлении финансовой и денежной системы Российской империи стала реформа денежного обращения с целью созданию бумажного денежного оборота, то есть введение в обращение бумажных денег. Введение бумажных денег было вызвано объективной необходимостью в потребностях быстрого развития экономики Российской империи и увеличения территории страны. Также увеличивалась экономика России и происходил рост производства продукции и товарооборота. Деньги только из металлов – меди, серебра и золота уже не могли в полной мере обслуживать потребности денежного обращения в стране, а также значительно затрудняли расчеты государства и хозяйствующих субъектов (промышленников, купцов, поставщиков и подрядчиков). Для совершения крупных сделок требовалось перевозить большие объемы монеты, что во всех смыслах затрудняло расчеты и производство сделки. Объективно назрела потребность в более удобном средстве платежа и расчетов, тем более что ряд стран западной Европы уже имел такой опыт. Правда необходимо отметить, что не всегда он на тот еще исторический момент был положительный. Также в период царствования Екатерины II получает серьезное развитие банковское дело в российской экономике.

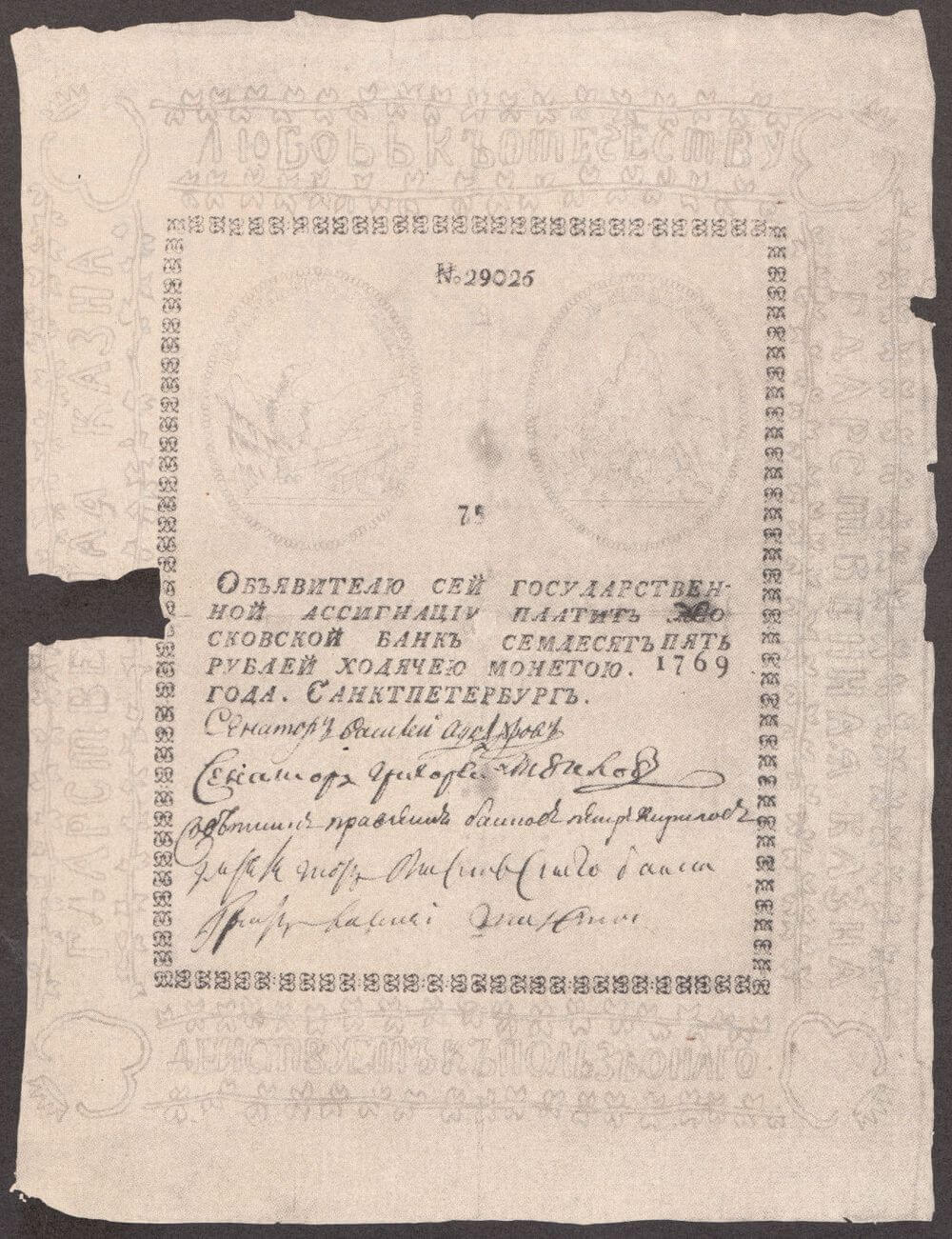

В конце 1768 года Екатериной II Великой был издан манифест о выпуске (эмиссии) бумажных денег. Одновременно были учреждены два государственных ассигнационных банка в Санкт-Петербурге и Москве, которые должны были обеспечить выпуск бумажных денег (ассигнаций) в обращение. Принципы выпуска ассигнаций были такие как и в Западной Европе - государство давало гарантию свободного размена бумажных денег на металлические по первому требованию. В соответствии с этим указом выпуск бумажных денег (ассигнаций) не должен был превышать 1 миллион рублей, только на эту сумму хватало разменного фонда двух ассигнационных банков. Первыми купюрами стали ассигнации достоинством – 25, 50, 75 и 100 рублей. Необходимо отметить, что первоначально Указ не обязывал их принимать в оплату товаров, работ и услуг. Это производилось только по взаимному согласию сторон сделки.

Рисунок 12. Банкнота (ассигнация) достоинством 25 рублей 1769 года

Уже первые российские ассигнации печатались на прочной бумаге с водяными знаками для защиты от подделки. При их изготовлении использовались самые современные на тот момент технологии. Людьми и хозяйствующему субъектами ассигнации были оценены по достоинству, поскольку значительно упростили и сократили издержки при осуществлении расчетов, тем более что два государственных банка свободно разменивали их на монеты из меди, серебра и золота. Для этого банки открыли свои отделения в различных городах Российской империи.

Рисунок 13. Банкнота (ассигнация) достоинством 75 рублей 1769 года

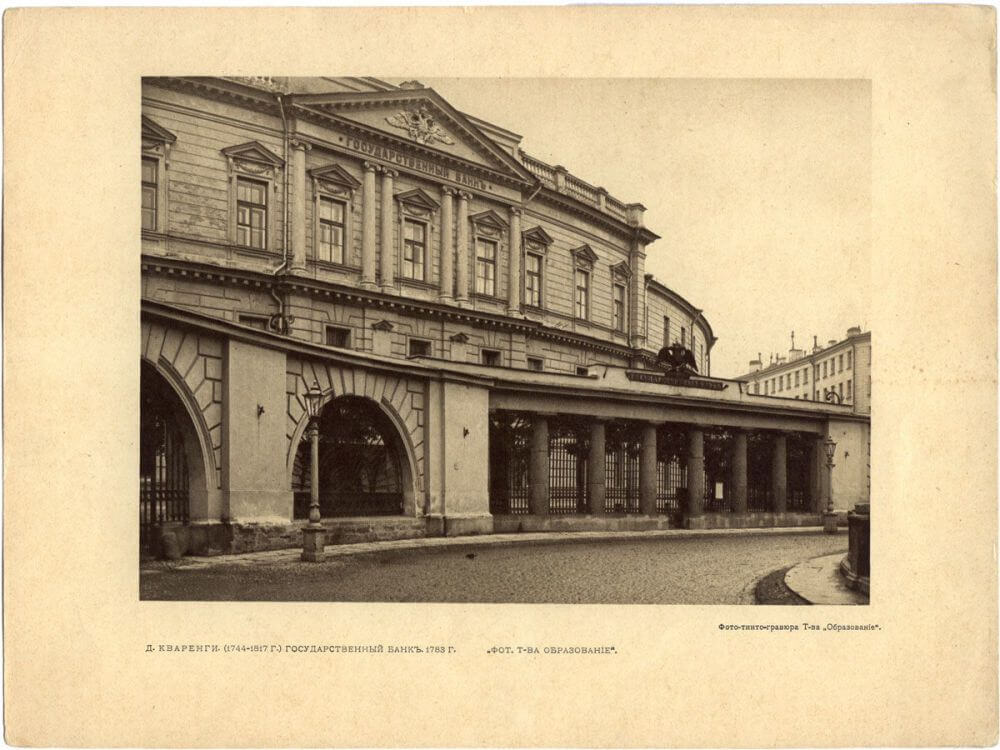

В 1786 году Московский и Санкт-Петербургский ассигнационные банки были объединены в единый Государственный ассигнационный банк, который наделялся следующими полномочиями (функциями):

- монопольная эмиссия ассигнаций (бумажных денег);

- организация денежного обращения на территории Российской империи бумажных и металлических денег, путем открытия контор Государственного банка в городах Российской империи и свободного обмена ассигнаций на металлическую монету;

- управление государственными золото валютными резервами, что подразумевало продажу меди за рубеж, а оттуда ввоз серебра и золота, как в монетах, так и в слитках;

- монопольная чеканка монеты из меди, серебра и золота (национальной валюты);

- производить учет различных векселей, для чего открывать специализированные учетные конторы;

- с 1771 года Государственному эмиссионному банку также было позволено принимать ссуды и осуществлять операции кредитования.

Необходимо также отметить, что принципы эмиссии бумажных денег зачастую нарушались. Банкнот выпускалось больше, чем было в наличии разменного фонда. В результате периодически возникали инфляционные процессы. Государство в этом случае вынуждено было изымать из обращения лишние купюры и сжигать их. До 1812 прием ассигнаций на территории Российской империи был не обязателен.

Также в этот период значительно расширяется развитие банковского дела в России. Еще при Петре I Великом появилось первое в России государственное кредитное учреждение – «монетная контора», которая давала ссуды под залог драгоценных металлов. Известно достаточно много фактов, когда в кризисные явления в российской экономике, многие дворяне, обращались в «монетную контору» за займами, чтобы не прибегать к услугам ростовщиков, у которых процент был значительно выше.

Образование государственных банков в России началось в годы правления Елизаветы Петровны, которая “сочла возможным законодательным порядком ликвидировать ростовщичество” и поддержать предпринимательскую деятельность дворян.

В соответствии с Указом от 23 июня 1754 г. “Об учреждении Государственного Заемного банка и о наказании ростовщиков” был создан Заемный банк, состоявший из двух самостоятельных банков: “для дворянства в Москве и Санкт-Петербурге” (Дворянский банк) и “для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества” (Купеческий банк). Капитал Дворянского банка составлял 750 тыс. руб., его операции сводились к выдаче дворянам ссуд в размере от 500 до 10 000 руб. из расчета 6% годовых. В залог принимались золото, серебро и “население поместья” (земля с прикрепленными к ней крестьянами). Этот порядок выдачи ссуд просуществовал до отмены крепостного права.

Помимо «Государственного заемного банка», значительную роль в экономике России в XVIII веке занимал созданный при Петре III в 1762 году «Государственный банк Российской Империи», который по-другому еще называли - «Государственный ассигнационный банк». По экономической сути он выполнял роль Центрального эмиссионного банка, но в отличие от современных центральных банков, которые работают только с коммерческими банками, он осуществлял также операции с купцами, промышленниками и иными частными лицами.

Рисунок 14. Фотогравюра. Государственный ассигнационный банк 1783 год. Санкт-Петербург. Вид сзади

Екатерина II Великая продолжила традицию финансовой поддержки дворянского сословия путем реорганизации «Государственного заемного банка», был создан при Елизавете Петровне), который фактически положил начало ипотечному кредитованию в России, выдавая ссуды на приобретение земли и недвижимости. Правительство формировала денежный капитал этого банка, который он использовал в основном для операций ипотечного кредитования.

Рисунок 15. Здание государственного ассигнационного банка в Санкт-Петербурге с фасадной стороны. Гравюра 1798 года

Частные банки в XVIII веке по различным причинам не получили широкого развития. Основная, однако, причина, на мой взгляд, заключалась в общей относительной экономической отсталости Российской империи от ведущих на тот момент мировых держав. Не смотря на резкий скачок в развитии при Петре I Великом, России все же не удалось выйти на один уровень с экономическими лидерами того времени – Великобританией, Голландией, Францией, Германией, Италией. Экономически догнать за столь короткий срок мировых лидеров Россия не могла просто физически. Необходимо учитывать, что все ведущие европейские страны на тот момент были, прежде всего, колониальными державами, чей экономический рост во многом обуславливался неприкрытым грабежом своих колоний, в частности в Северной и Южной Америке и Африке, а также Индо-Китая. В колониях они за копейки скупали – золото, серебро, пряности, кофе и т.д., очень развита была прямая работорговля людьми. Все эти ценности поступали в экономику Западной Европы практически бесплатно, затраты были только на морские перевозки и содержание военного флота для охраны морских коммуникаций. Неудивительно, что при таких условиях российская экономика петровского времени значительно уступала странам Западной Европы по всем показателям. Конечно, это сказывалось и на развитии в целом банковского дела в России в тот период. Для масштабных частных банковских операций в России просто не было необходимой базы в экономике. Промышленность начала только создаваться, только началось освоение Урала и Западной Сибири. Размах торговых операций в таких условиях тоже был незначительный, население также не имело необходимых денежных средств, которые можно был бы доверять банкам в депозит. Все крупные промышленные, торговые и инфраструктурные проекты в таких условиях в России осуществляло государство, неудивительно, что государственные же банки и стали доминировать в экономике России на протяжении XVIII и следующего XIX столетия. В целом государственное доминирование в экономике сказывалось положительно, в частности в кредитном деле. Государственные заемные банки предоставляли ссуды под вполне реальные 6%, максимум в 8% годовых. В то время как ростовщики давали деньги в долг под 20 и более процентов годовых. Государству порой приходилось законодательно ограничивать жадность ростовщиков.

В 1785 году «Государственному заемному банка» также были переданы капиталы многих ликвидированных частных банков. Он получил право выдавать ипотечные ссуды сроком до 20 лет под залог имений (земли и недвижимости) и принимал во вклады средства под 5% годовых. Также в 1797 году Правительством был учрежден «Вспомогательный банк», который фактически осуществлял операции перекредитования, помогая выкупить ранее заложенные землю и имущество. Этот банк начал осуществлять также эмиссию закладных листов под 5% годовых дохода.

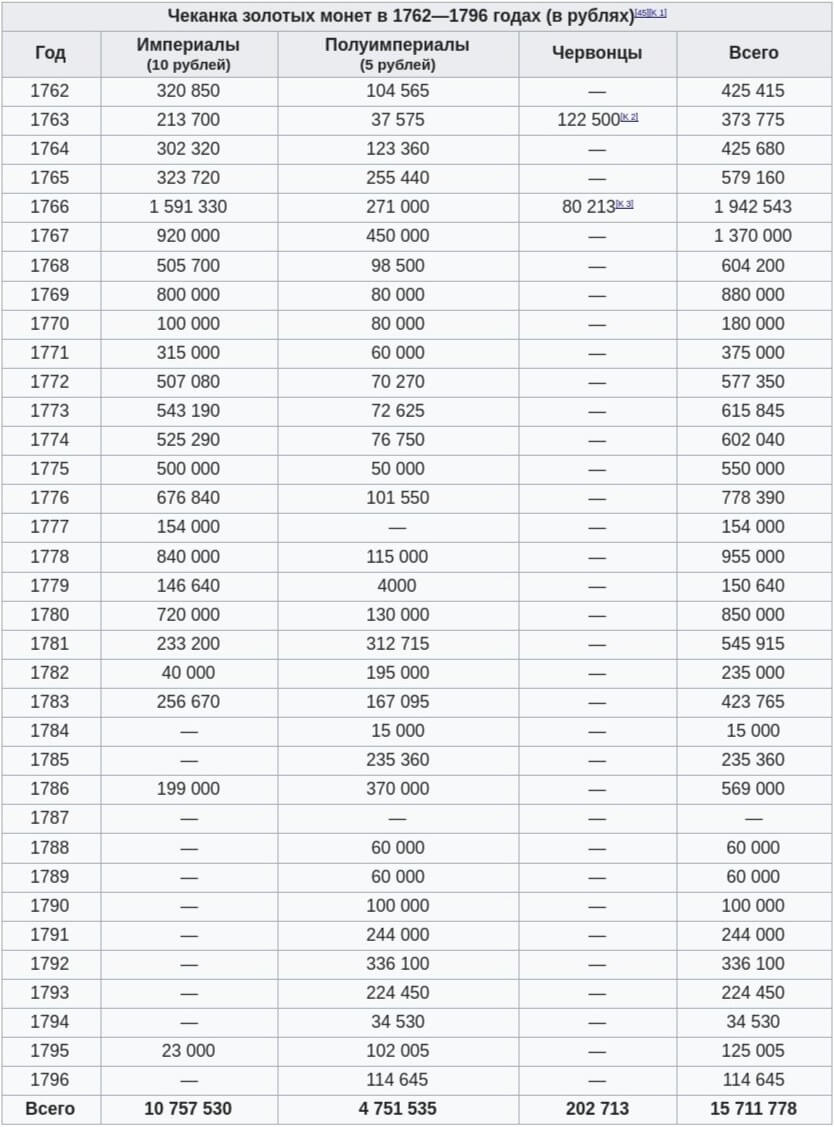

При Екатерине Второй значительно возрастает объем эмиссии (чеканки) золотой и иной монеты, что связано прежде всего с увеличением поступления сырья (золота, серебра и меди) как с отечественных металлургических заводов Урала и Сибири, так и из-за рубежа в 60-е годы XVIII века. Также для чеканки (переплавки на новые монеты) использовались и старые золотые монеты, выпущенные во времена Петра I, Елизаветы Петровны, Петра III. По сравнению с петровскими временами увеличивается количество действующих номиналов, особенно золотых монет. Справедливости ради отметим, что увеличение номиналов и количества золотых монет в обращении произошло еще в период правления императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 годы). Ей были введены в обращение золотые монеты достоинством 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, а с 1755 года стали чеканить империал номиналом 10 рублей и полуимпериал номиналом 5 рублей. Екатерина II продолжила чеканку золотых монет во все возрастающем объеме, но уже со своим профилем на монетах. Номинал монет она оставила как установила ее свекровь – Елизавета Петровна. Основной объем эмиссии (чеканки) золотых монет приходился на крупные номиналы 10 рублей (империалы), 5 рублей (полуимпериалы) и червонцы. Золотые монеты номиналом 50 копеек, 1 рубль и 2 рубля чеканились ограниченными сериями и широкого распространения в денежном обороте страны не получили. По утверждению многих историков они использовались только для «внутри дворцового оборота». Что под этим понималось, сказать сложно. Но основная версия заключается в том, что использовались эти монеты для ставок в азартных играх «высшего света» и зажиточного дворянства. Что не удивительно, разложение высшего сословия – дворянства, начинается в полную силу именно в период ее правления, а берет свое начало еще при Елизавете Петровне.

10 рублей (империал) Екатерины II 1762 года

5 рублей (полуимпериал) Екатерины II 1778 года

10 рублей (империал) весили 13,09 граммов, а 5 рублей (полуимпериал) весил 6,54 грамма. Но для упрощения международных расчетов, в основном со странами Западной Европы чеканилась золотая монета без номинала – золотой червонец, весом 3,5 грамма как и голландский дукат, использовавшийся в основном в расчетах между Российской империей и ее основным торговым европейским партнером со времен Петра I – Голландией.

Золотой червонец Екатерины II 1766 года

Википедия дает следующие данные по изготовлению (чеканке) золотых монет во время царствования Екатерины II Великой (1762-1796 годы правления):

Таблица 5.

Как видно из таблицы 5 выше, всего за этот период было выпущено 15,7 миллиона золотых монет. Из них основная масса (10,75 млн.) приходилась на империалы или 68,5% от всех выпущенных монет, далее следовали полуимпериалы (4,75 млн.) или 30,2%, а доля червонцев составляла всего 1,3% или 0,202 млн. монет.

Надо понимать, что в реальном денежном обращении весь XVIII век также использовались еще и монеты Петра I, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны и иных, предыдущих императоров и императриц. Поскольку в то время было не важно кто изображен на монете, важно было прежде всего из чего она изготовлена и сколько в ней реального веса металла (золота, серебра или меди). Старые монеты потихоньку изымались из обращения и переплавлялись уже в новые. Данный процесс шел непрерывно в условиях обращения действительных металлических денег.

Серебряные монеты времен Екатерины II представлены следующими номиналами:

Серебряный рубль Екатерины II 1775 года

Серебряная полтина (50 копеек) Екатерины II 1778 года

Серебряный полуполтинник (25 копеек) Екатерины II 1785 года

Серебряная монета номиналом 20 копеек Екатерины II 1773 года

Серебряная монета номиналом 15 копеек Екатерины II 1764 года

Серебряная монета номиналом 10 копеек (гривенник) Екатерины II 1764 года

Монеты для обслуживания мелкого по стоимости торгового оборота изготавливались, как и при Петре I из меди и были представлены следующими номиналами:

Медная монета номиналом 5 копеек Екатерины II 1776 года

Медная монета номиналом 2 копейки Екатерины II 1788 года

Медная монета номиналом 1 копейка Екатерины II 1789 года

Медная монета номиналом Денга (1/2 копейки) Екатерины II 1793 года

Медная монета номиналом Полушка (1/4 копейки) Екатерины II 1770 года

Надо отметить, что с начала XVIII века (денежной реформы Петра I) каких то принципиальных изменений в денежной системе Российской империи не произошло. Она также оставалась биметаллической, с медными монетами для обслуживания мелкого торгового оборота и десятичной. По сути она только получила развитие при Екатерине II в смысле выпуска бумажных ассигнаций. Также был расширен спектр номиналов золотых монет и изменены некторые номиналы. Серебряные петровские монеты номиналом «Алтын» (3 копейки) и «Десять денег» (5 копеек) ушли из обращения. «Алтын» в приницпе перестали чеканить, а «Десять денег» заменили медной монетой номиналом 5 копеек еще при Петре I.

Для централизованного управления государственными финансами Екатерина II подняла статус Камер-коллегии в 1764 году своим указом, назначив ее президентом князя Б.А. Куракина, а позднее после его смерти в 1765 году – А.П. Мельгунов. Однако, каких бы то ни было принципиальных изменений в первое десятилетие правления Екатерины II в государственных финансах не произошло, кроме усиления централизации государственного управления в области финансов. На начало ее правления, финансовым хозяйством России занимались следующие государственные учреждения: Камер-коллегия, Статс-контора, Коллегия экономии. Кроме них значительные суммы государственных доходов собирали: Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия, Коммерцъ-коллегия, Бергъ-коллегия и Соляная контора. Также часть этих учреждений сразу расходовали денежные средства на свои нужды. Такой порядок ведения был установлен еще Петром I Великим в ходе административной реформы. Такая структура управления приводила к децентрализации финансов и создавала большие возможности для злоупотреблений. Екатерина II передала реальные рычаги управления финансами находились в руки Сената, которому подчинялись центральные и местные финансовые учреждения. В непосредственном подчинении генерал-прокурора Сената князя А.А. Вяземского, который пользовался личным доверием императрицы, находились все центральные и местные финансовые учреждения, а также он лично организовывал контроль за исполнением государственного бюджета империи, заключал договоры о займах за рубежом и отвечал за работу кредитных организаций (банков). В дальнейшем, а именно в 1773 году – указом Екатерины II от 25 февраля (3 марта) была создана «Экспедиция о государственных доходах» при 1-м Департаменте Сената и первоначально только контролировала государственные расходы. По мере ликвидации Коллегий в рамках административной реформы, «Экспедиция о государственных доходах» расширяла свои функции, фактически становясь Министерством финансов. В 1780 году полномочия «Экспедиции» были значительно расширены, она была разделена на четыре самостоятельные экспедиции – 1-я заведовала государственными доходами, 2-я государственными расходами, 3-я ревизией государственных счетов, 4-я взиманием недоимок с плательщиков по налогам, сборам и займам.

В период правления Екатерины II Великой государственный бюджет России возрос с шестнадцати до шестидесяти девяти миллионов рублей (за 34 года). Основными расходами бюджета также оставались расходы на армию и военные нужды. В это время начинает возникать «дефицит государственного бюджета», то есть превышение расходов над доходами. Екатерина II стала прибегать к внешним иностранным займам, то есть брать в долг у других стран, в основном конечно европейских. Также большую роль в финансировании дефицита бюджета имел выпуск бумажных денег (ассигнаций), но такой инструмент в итоге приводил к их обесценению.

Каких-то принципиальных изменений от петровских времен в системе налогов и сборов, а также в структуре расходной части государственного бюджета Екатерине II достичь не удалось. С той лишь разницей, что налоги и подати значительно выросли в период ее царствования. Сама налоговая система второй половины XVIII века не являлась стимулирующей и каких-то прорывных экономических успехов экономика России, по мнению большинства исследователей (Н.Д. Чечулина, П.В. Милюкова), не достигла. Прирост государственного бюджета осуществлялся за счет роста населения в результате высокой рождаемости и присоединения новых густонаселенных земель. По подсчетам различных экономистов того времени население империи возросло в 2,2 раза, а сбор налогов и податей в 4 раза.

В период правления Екатерины II, Генерал-прокурор князь А.А. Вяземский провел очень большую работу над составлением ведомостей о государственных доходах и расходах, разработал новый порядок (инструкции) и правила составления бюджетной росписи доходов и расходов, старался значительно упростить бюджетную документацию. Первый сводный бюджет Российской империи появился только в 1781 году, после большой подготовительной работы, проведенной князем А.А. Вяземским в течении почти 10 лет. И потребовался еще десяток лет, прежде чем Государственный бюджет приобрел четкость, стройность, необходимую систематизацию и классификацию бюджетных доходов и расходов.

Н.Д. Чечулин, в своей книге «Очерки по истории русских финансов». Сенатская типография. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 283, приводит следующую структуру расходов государственного бюджета:

Таблица 6. Расходы государственного бюджета Российской империи с 1762 года по 1773 год (в тысячах рублей)

*Такая общие суммы указаны в первоисточнике, они не идут математически, если складывать суммы в колонках со 2 по 6.

Таблица 7. Расходы государственного бюджета Российской империи с 1762 года по 1773 год (в процентах)

*Процент выведен также от суммы в первоисточнике.

Из данных по государственному бюджету Российской империи за 1762-1773 года (первая треть царствования Екатерины II Великой), мы видим, что порядка 50-58% денежных средств, собираемых в виде налогов и податей тратилось на содержание армии и флота. Достаточно значительные суммы уходили непосредственно на содержание и функционирование таможенных и налоговых органов. Социальных расходов в государственном бюджете в те времена не было совсем. Но тут не надо думать, что Россия в этом плане была уникальна. В XVIII и XIX веках таких расходов не было предусмотрено ни в одной стране мира. Массовое пенсионное обеспечение возникло в развитых странах только в 50-е годы XX века, в ряде стран оно до сих пор отсутствует как таковое.

Но справедливости ради надо отметить, что в те времена из бюджета выделялись значительные суммы на содержание мостов и перевозов, на строение и починку каналов, на содержание училищ, воспитательных домов и больниц, а также на содержание Академии наук и в том числе на содержание Московского государственного университета. Также расходовались средства на содержание кадетских корпусов, различных театров, в том числе и иностранных театральных трупп, различных светских учебных заведений. Но основное финансирование вышеуказанные заведения получали за счет различных меценатов.

Необходимо также отметить, что за период царствования Екатерины II Великой (вторая половина XVIII века) был накоплен значительный государственный внешний долг, который различные историки оценивают примерно в 42 миллиона рублей бумажными ассигнациями. Значит, мы можем утверждать, что с этого периода можно рассматривать «историю дефицита российского государственного бюджета», который возникал в результате превышения расходов над доходами. Но необходимо отметить важный момент, займы Екатерины II не проедались, а тратились на войны, в результате которых Российская империя прирастала новыми землями и соответственно новыми налогоплательщиками. Так было с самым первым займом, произведенном в 1769 году у голландских банкиров в сумме 7,5 миллионов гульденов. Деньги требовались для войны с Османской империей за выход к Черному морю. В результате русско-турецкой войны 1768-1774 годов в состав Российской империи вошли Крым и практически все Северное Причерноморье, где были основаны важнейшие порты Одесса и Мариуполь. Данный заем окупился многократно, как и большинство займов Екатерины II. Почему заем был произведен в Голландии? Дело в том, что в Средиземное море для удара по туркам с тылу готовилась переброска пяти эскадр, которые необходимо было снабжать и финансировать монетой из золота и серебра. Внутри страны необходимую сумму монетами было собрать практически невозможно, а голландский золотой гульден того времени вполне подходил для этого. Сам заем был произведен в виде российских облигаций номиналом 500 000 гульденов, на каждой облигации была подпись президента Военной коллегии графа Захара Чернышёва, вице-канцлера князя Александра Голицына и генерального прокурора князя Александра Вяземского. Технически заем размещался через голландского банкира Де Стемпа, который выпускал на основе облигаций ассигнации номиналом 1000 гульденов и размещал (продавал) их по цене обычно ниже номинала, удерживая свои комиссионные и расходы по размещению займа - https://histrf.ru/biblioteka/b/dolghi-rossii-ot-piervykh-romanovykh-do-nashikh-dniei-chast-1-russkoie-tsarstvo-i-rossiiskaia-impieriia Всего займов (облигаций) было размещено за 10 лет на 7,5 миллиона гульденов под 5 процентов. Обеспечением облигационного займа являлись таможенные сборы (право на их взимание) с портовых городов Прибалтики – Пернова (Пярну), Ревеля (Таллин), Нарвы и Риги. Почему именно такое обеспечение было выбрано, скорее всего из-за того, что таможенные сборы в XVIII веке, как и ранее всегда взимались в монетах из золота и серебра, поэтому права на их сборы рассматривались современниками как ликвидный залог. Реально с каждой ассигнации российская казна получала из 1000 гульденов номинала только 750 гульденов. Поскольку в Голландии богатые инвесторы отнеслись к данным ценным бумагам с большой осторожностью, что не позволяло продавать их по номиналу. В дальнейшем, победы русского оружия при Чесме и Кагуле над турками, значительно подняли курс этих облигаций, и они продавались уже почти по номиналу. А по Кючук-Кайнарджийский мирному договору 1774 года Османская империя выплачивала России 4,5 миллиона рублей золотом контрибуции. К России также отходил ряд земель – Крым, Кубань, Причерноморская Грузия, Азов, Керчь, Кинбурн, земли «Дикого Поля». Значительно увеличилось количество податного населения (налогоплательщиков) Российской империи.

Правительство Екатерины II аккуратно выплачивало долги по своим облигациям и к 1779 году заслужило репутацию надежного заемщика и не имело проблем с размещением дальнейших займов за рубежом. Сами займы использовались на приращение земель Российской империи, что несло немалую экономическую выгоду и не сиюминутную, а в долгосрочном периоде десятилетий и столетий. Можно даже сказать, что мы пользуемся этими выгодами до сих пор, конечно часть их утратив в результате распада СССР в 1991 году, когда основные черноморские порты – Одесса, Севастополь, Мариуполь отошли Украине вместе с побережьем Черного моря.

Уместно в таблице 8 привести динамику изменения бюджета Российской империи с 1725 года (год смерти Петра I Великого) по 1795 год (один из последних годов правления Екатерины II). Три года – 1767, 1781 и 1795 относятся к правлению Екатерины II Великой. Эти данные опубликованы в статье к.и.н. Л.А. Муравьевой в журнале «Страницы истории» № 22 за 2010 год.

Таблица 8. Государственные расходы в России в XVIII веке

Из таблицы 8 видно, что за все время правления Екатерины II (1762-1796 годы) объем государственного бюджета вырос почти в 3,5-4 раза. Сама структура расходов практически не отличалась от времен Петра I, только добавились расходы по обслуживанию внешних облигационных займов. Весь XVIII век оставались высокие очень издержки по сбору налогов и податей.

В целом за вторую половину XVIII века экономика России, не смотря на бюджетные проблемы, значительно выросла, в том числе и за счет присоединения новых земель. Авторитет Российской империи в мире значительно возрос, благодаря удачным и доблестным действиям российской армии и флота. К сожалению, мы не можем сравнить экономику России того времени с ведущими европейскими державами второй половины XVIII века, поскольку международная финансовая статистика в то время велась от случая к случаю. Но безусловно, даже на основании имеющихся данных мы видим, что экономика Российской империи была одной из крупнейших того времени.

Библиография:

1. Информационное агентство РИА Новости: https://crimea.ria.ru/history_crimea/20160403/1104142228.html

2. Официальный портал Министерства культуры РФ: Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/254131/tavricheskii-voyazh-ekateriny-ii ]

3. Федеральный портал: История.рф

4. Статья историка Игоря Иваненко в электронном журнале «ИСТОРИК журнал об актуальном прошлом": историк.рф

5. Л.А. Муравьева к.и.н, доцента кафедры истории и политологии Финансовой академии при Правительстве РФ – «Промышленное предпринимательство во второй половине XVIII века», опубликованной в журнале «Страницы истории» № 12 за 2009 год (стр. 47-55);

6. Т.В. Филоненко, А.В. Шипилов «Материальное положение учителей в дореволюционной России». Журнал «Педагогика», № 7 за 2004 год (стр. 65-74);

7. И.А. Новикова к.э.н, М.А. Рогачевская к.э.н. Сибирская академия государственной службы. – «Экономическая деятельность Екатерины II», опубликованной в журнале «Страницы экономической истории России» № 8 за 2010 год (стр. 159-175);

8. «Учреждения для управления Губерний» от 7 ноября 1775 года;

9. Воспоминаниям (дневник) Леонтия Автономовича Травина (1732-1818 годы жизни), изданные в Трудах Псковского археологического общества. 1913—1914. Выпуск 10. С. 25—429.;

10. Статья В.Н.Бенда «Материальное и продовольственное обеспечение артиллерийских и инженерных офицеров и офицеров военно-учебных заведений в XVIII веке», опубликованная в «Исторические очерки устройства и довольствия русских регулярных войск в 1 й половине XVIII столетия (1700–1761 г.)». Вып. 1. СПб., 1900.;

11. Статья Т.П. Мигуновой «Создание казенной палаты и ее функции» (по материалам «Учреждения для управления Губерний Всероссийской империи»), опубликованная в журнале «Вестник Академии экономической безопасности МВД России» № 4 за 2008 год.

12. Н.Д. Чечулин, Книга. «Очерки по истории русских финансов». Сенатская типография. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 283;

13. Данные портала (форума) нумизматов: http://fox-notes.ru/fn_contact.htm

14. Данные портала «Деньги России»: https://www.russian-money.ru/