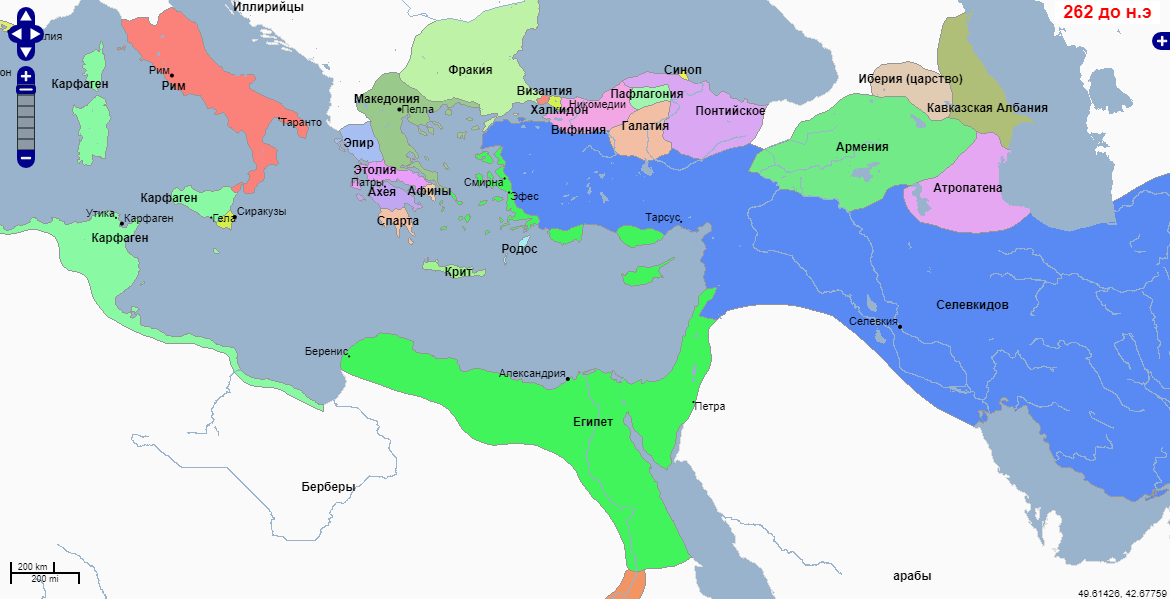

Античные деньги. Деньги античного Египта. Часть 10.2

Видео лекция - Античные деньги. Деньги античного Египта. Часть 10.2

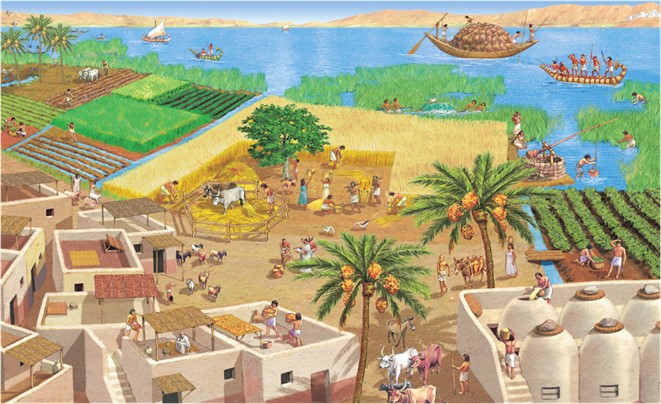

«…Вне всяких сомнений, эта социалистическая система привилась здесь потому, что условия египетского земледелия требовали большей кооперации, большего единства действий в пространстве и времени, чем можно было ожидать от индивидуального собственника. Количество и характер засеваемых культур зависели от размаха ежегодных наводнений, а также от действенности оросительной и дренажной систем; все это вызывало необходимость государственного контроля. Греческие инженеры на государственной службе усовершенствовали древние технологии и применяли в Египте более научное и интенсивное земледелие… …Централизация экономического управления в руках правительства и институт принудительного труда позволили провести обширные общественные работы по сдерживанию наводнений, прокладке дорог, орошению и строительству, подготавливая путь для инженерных достижений Рима. Птолемей II осушил озеро Мериду и превратил его дно в крупный участок плодородной земли, который был поделен между воинами. В 285 году он начал восстановление канала, соединявшего Нил близ Гелиополя с Красным морем близ Суэца11; он строился и перестраивался при фараоне Нехо и Дарии I соответственно, но дважды его засыпали пески, которые в следующем столетии не пощадят и канал Птолемея.

В схожих условиях функционировала промышленность. Правительство не только владело рудниками, но и руководило горнодобывающими работами или присваивало руду. Птолемеи открыли ценные залежи золота в Нубии и чеканили устойчивую золотую монету. Они контролировали залежи меди на Кипре и Синае и имели монополию на горючее масло, извлекаемое не из-под земли, как нефть, но добываемое из льняного семени, кротона и кунжута. Ежегодно правительство определяло, какое количество земли будет засеяно этими культурами; оно принимало всю продукцию по назначенной им цене и выжимало масло в государственных мастерских, где использовались тяжелые прессы, обслуживаемые крепостными; масло продавалось лавочникам по правительственной цене, а иностранная конкуренция отсекалась с помощью высоких пошлин; доходы правительства составляли от семидесяти до трехсот процентов. Очевидно, аналогичные правительственные субсидии имели место при производстве соли, окиси натрия (природная кристаллическая сода, использовавшаяся в качестве мыла), ладана, папируса и тканей; существовало также известное количество частных текстильных мастерских, обязанных, однако, продавать все свои изделия государству. Второстепенные отрасли промышленности находились в частных руках; государство ограничивалось их лицензированием и контролем над ними, покупая значительную долю продукции по фиксированным ценам и с помощью налогов переводя добрую часть доходов в царскую казну. Ремесла оставались в ведении древних цехов, члены которых были по традиции прикреплены к профессии, поселку, даже к местожительству. Промышленность была высоко развита; колесницы, мебель, терракота, ковры, косметика производились в изобилии; Александрия специализировалась на выдувке стекла и изготовлении льняного полотна. Птолемеевский Египет достиг в изобретательстве больших успехов, чем любая другая цивилизация, предшествовавшая римской; здесь использовались винтовая, колесная, искривленная, храповая, шкивная цепи, винтовой пресс, а химия красителей продвинулась настолько, что ткани обрабатывались различными реактивами, приобретая в итоге разнообразную нелиняющую расцветку. Как правило, александрийские мастерские использовали рабский труд, дешевизна которого позволила Птолемеям продавать свои товары на внешнем рынке по ценам более низким, чем установленные ремесленниками материковой Греции…»1

«…Коммерция полностью контролировалась и регулировалась правительством; розничные торговцы обычно являлись государственными агентами, распределяющими государственные товары. Все караванные маршруты и водные пути принадлежали государству. Птолемей II завел в Египте верблюдов, с помощью которых на юг доставлялась почта; она содержала только правительственную корреспонденцию, но последняя включала в себя почти всю деловую переписку. По Нилу оживленно сновали пассажирские и грузовые суда, которые, по-видимому, управлялись частными лицами, подпадавшими под государственное регулирование. Для торговли в Средиземном море Птолемеи построили крупнейший коммерческий флот того времени, с кораблями, грузоподъемность которых достигала трехсот тонн. Александрийские товарные склады привлекали торговцев со всего мира; двойная гавань была предметом зависти других городов, а маяк — одним из Семи чудес света. Поля, фабрики и мастерские Египта создавали большие излишки, которые находили весьма отдаленные рынки сбыта: на востоке — в Китае, на юге — в Центральной Африке, на севере — в Скифии и на Британских островах. Египетские путешественники побывали на Занзибаре и в Сомали и поведали миру о троглодитах, которые жили на восточном побережье Африки, питаясь морской пищей, устрицами, морковью и кореньями. Чтобы подорвать монополию арабов на торговлю Индии с Ближним Востоком, египетские корабли плыли напрямую из Нила в Индию. При мудром покровительстве Птолемеев Александрия стала главным перевалочным пунктом для восточных товаров, поставлявшихся на рынки Средиземноморья…»2

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

При Птолемее II в золоте кроме трихризона по птолемеевскому весовому стандарту была отчеканена серия так называемых октадрахм (известных в Египте под названием «мнейон» - μναιείων, поскольку он равнялся мине серебра, т.е. 100 драхмам), тетрадрахм (аутентичное название - πεντηκονταδράχμων - «50-драхмовик» или ἡμιμναῖον «полумнейон»), дидрахм, драхм и гемидрахм; в серебре чеканились «статеры» (тетрадрахмы), а кроме того декадрахмы от имени сестры и супруги Птолемея Арсиноей II. |

|||

|

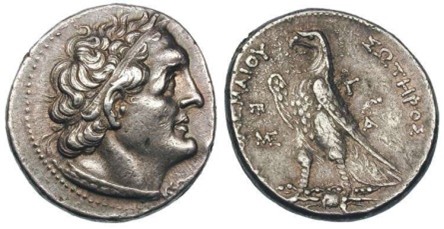

Птолемей II. Тетрадрахма – 25 мм. Сидонский монетный двор. Аверс - Голова Птолемея I в диадеме справа, с эгидой на шее. Реверс - Орел стоит слева на молнии; ΣI влево. |

13,22 гр. Около 285-261 гг. до н.э. |

Серебро |

|

|

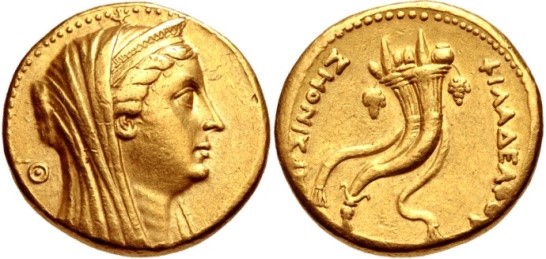

Мнейон (Октадрахма) Арсенои II . Александрийский монетный двор. 104 драхмы серебром Аверс: Голова вправо с бараньим рогом, завуалированная и одетая в диадеме Стефана. Реверс: скипетр с наконечником из лотоса на заднем плане, Θ влево / APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY, двойной рог изобилия, виноградные гроздья свисают по бокам, перевязанные |

27,74 грамма 270-268 гг. до н.э. |

Золото |

|

|

Мнейон (Октадрахма) Арсенои II3. Александрийский монетный двор. 104 драхмы серебром Аверс: Голова вправо с бараньим рогом, завуалированная и одетая в диадеме Стефана Реверс: скипетр с наконечником из лотоса на заднем плане, Θ влево / APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY, двойной рог изобилия, виноградные гроздья свисают по бокам, перевязанные |

27,7 грамма 27 мм 270-268 гг. до н.э. |

Золото |

|

«…Расцвет коммерции и промышленности был ускорен благодаря превосходной банковской инфраструктуре. Хотя натуральный обмен, завещанный древним Египтом, до известной степени сохранился, а зерно из царских кладовых использовалось в качестве банковских резервов, зато вложение, изъятие и переводы зерна могли осуществляться не в действительности, а на бумаге25. Рядом с этим видоизмененным бартером выросла сложная денежная экономика. Банковское дело являлось правительственной монополией, но банковские операции иногда доверялись частным фирмам26. Счета оплачивались чеками на банки; банки выдавали ссуды под проценты и оплачивали расходы царской казны. Центральный банк, находившийся в Александрии, имел свои филиалы во всех крупных городах страны. Никогда прежде развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли и финансов не было столь богатым, столь единообразным и столь жестоким.

Эта система принадлежала и приносила выгоду свободному греческому населению столицы. Во главе ее стоял царь-бог фараон. С точки зрения греков, Птолемей действительно был Сотером, или Спасителем, Эвергетом, или Благодетелем; он предоставил им сотни тысяч мест в бюрократическом аппарате, неограниченные экономические возможности, беспрецедентные средства для развития искусства и науки, а его богатый двор был источником и центром пышной общественной жизни. Египетская традиция объединилась с греческим правом, чтобы построить законодательную систему, заимствовавшую и усовершенствовавшую законы Афин во всех отношениях, за исключением свободы. Царские указы имели полную юридическую силу, но города пользовались значительной автономией; египтяне, греки и иудеи жили по своим законам, избирали собственных магистратов и были подотчетны своим судам. Туринский папирус содержит отчет о судебном процессе в Александрии: точно сформулирован предмет спора, аккуратно изложены показания, прецеденты обобщены, а окончательный приговор вынесен с показательной беспристрастностью. На других папирусах сохранились александрийские завещания, обнаруживающие древность юридических формул: «Таково завещание ликийца Писия, сына такого-то, находящегося в здравом уме и тщательно взвесившего свои намерения»…»4

АЛЕКСАНДРИЯ

«…Правительство Птолемеев было самым эффективным правительством эллинистического мира. Оно заимствовало национальную форму у Египта и Персии, а муниципальное устройство — у Греции и завещало их императорскому Риму. Страна была поделена на номы, или провинции, каждая из которых управлялась царскими чиновниками. Почти все должностные лица были греками. Идея Александра о том, что греки и азиаты или египтяне должны пользоваться равными правами, вступая в смешанные браки, была отброшена как неприбыльная; долина Нила была без обиняков признана завоеванной землей. Победители-греки принесли в Египет высокоразвитые технологии и стиль управления, многократно приумножив национальное богатство, но и присвоив себе весь излишек. Государство назначало высокие цены на контролируемые им товары и отсекало конкуренцию с помощью тарифной стены; поэтому оливковое масло, стоившее двадцать одну драхму на Делосе, в Александрии стоило пятьдесят две. Правительство со всего взимало арендную плату, налоги, пошлины и подати, иногда присваивая себе труд и саму жизнь. Крестьянин платил государству за право владения скотом, за фураж и за привилегию пасти стадо на общем пастбище. Частные собственники, которым принадлежали сады и виноградники, отдавали государству шестую часть, а при Птолемее II — половину урожая. Кроме воинов, жрецов и правительственных чиновников, все население платило подушный налог. Существовали налоги на соль, на юридические акты и завещания, пятипроцентный налог на аренду, десятипроцентный налог с продаж, двадцатипроцентный налог на всю рыбу, выловленную в египетских водах, пошлина за перевоз товаров из деревни в город или транспортировку их по Нилу; во всех египетских портах были установлены высокие пошлины на ввоз и вывоз; были введены особые налоги на содержание флота и маяка, муниципальных врачей и полиции, на покупку золотого венца для нового царя30; не упускалось ни одной возможности пополнить мошну государства. Для учета всех налогооблагаемых товаров, доходов и сделок правительство содержало тьму писцов и организовало всеохватывающую систему регистрации населения и имущества; сбор налогов оно отдавало на откуп профессионалам, контролировало их действия и удерживало их имущество в качестве залога до тех пор, пока налоги не выплачивались сполна. Общий денежный и товарный доход Птолемеев был, вероятно, наибольшим доходом, собиравшимся каким-либо правительством между падением Персии и господством Рима…».5

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

При Птолемее II в золоте кроме трихризона по птолемеевскому весовому стандарту была отчеканена серия так называемых октадрахм (известных в Египте под названием «мнейон» - μναιείων, поскольку он равнялся мине серебра, т.е. 100 драхмам), тетрадрахм (аутентичное название - πεντηκονταδράχμων - «50-драхмовик» или ἡμιμναῖον «полумнейон»), дидрахм, драхм и гемидрахм; в серебре чеканились «статеры» (тетрадрахмы), а кроме того декадрахмы от имени сестры и супруги Птолемея Арсиноей II. |

|||

|

Арсиноя II Филадельфос. Октадрахма. 104 драхмы серебром. Александрийский монетный двор. Аверс - Голова вправо с бараньим рогом, в диадеме Стефана. Скипетр с наконечником из лотоса на заднем плане, Λ слева. Реверс - APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY, двойной рог изобилия, по бокам свисают гроздья винограда, перевязанные филе. |

27,65 гр. 29,5 мм 270-268 гг. |

Золото |

|

|

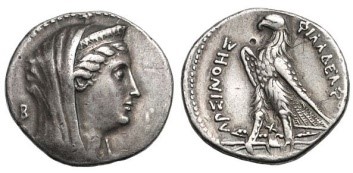

Арсиноя II Филадельфос. Тетрадрахма. Аверс: Закрытый бюст обожествленная Арсиноя II Филадельфос справа, с бараньим рогом, в диадеме Стефана. Скипетр лотоса на дальнем плече, B за головой Реверс: AΡΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY, орел со сложенными крыльями стоит влево на молнии, X между ног. |

14,23 гр. 260 г. до н.э. |

Серебро |

|

|

Арсиноя II Филадельфос. Тетрадрахма. Аверс: Закрытый бюст обожествленная Арсиноя II Филадельфос справа, с бараньим рогом, в диадеме Стефана. Скипетр с наконечником из лотоса через плечо; Æ сзади Реверс: Орел стоит слева на молнии; Х между ног. |

12,64 гр. 261 г. до н.э. |

Серебро |

|

|

Арсиноя II. Октадрахма. Александрийский монетный двор. Аверс: Голова в диадеме и вуали справа, скипетр лотоса за головой, Q слева. Реверс: AΡΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY, двойной рог изобилия, перевязанный лентой. |

27,73 грамма 253-246 гг. до н.э. |

Золото |

|

«…III. АЛЕКСАНДРИЯ

Большая часть этого богатства стекалась в Александрию. Столицы номов и некоторые другие города тоже процветали: улицы были вымощены и освещены, за общественным порядком следила стража, поддерживалось хорошее водоснабжение, но Александрия оставалась самой «модерновой» столицей своего времени. В первом веке нашей эры Страбон сообщал, что ее длина превышает четыре с половиной, а ширина — полтора километра; Плиний подсчитал, что длина городской стены равна 24 километрам3'. Динократ Родосский и Сострат Книдский построили город по прямоугольному плану: центральная улица шириной в тридцать четыре метра простиралась с востока на запад, ее пересекала улица той же ширины, которая вела с севера на юг. Оба проспекта и, вероятно, некоторые другие улицы были ярко освещены ночью, а протянувшиеся на много километров тенистые колоннады давали дневную прохладу. Центральные улицы делили город на четыре квартала: западный квартал, Ракотис, населяли преимущественно египтяне; в северо-восточной части города образовался еврейский квартал; в юго-восточном районе, или Брухейоне, находились царский дворец, Музей, Библиотека, гробницы Птолемеев, саркофаг Александра (Hotel des Jnvalides своего времени), арсенал, главные греческие храмы и много просторных парков. В одном парке имелся портик длиной в двести метров; в другом размещалась царская зоологическая коллекция. В центре города располагались административные здания, правительственные склады, здание суда, главный гимнасий, тысячи лавок и базаров. За городскими воротами находился стадион, ипподром, амфитеатр и огромное кладбище, известное как Некрополь, или Город мертвых32. Вдоль побережья тянулась череда купален и мест отдыха. Дамба, или мол, названный Гептастадием из-за того, что длина его равнялась семи стадиям, соединял город с островом Фаросом и делал из одной гавани две. За городом лежало озеро Мареотида, которое предоставляло порты и рынки для грузопотока, осуществлявшегося по Нилу; здесь Птолемеи держали свои прогулочные лодки и проводили свой царский досуг*…» 6

«…Около 200 г. до н.э. население Александрии было столь же пестрым, как и население современной столицы Египта: в городе проживало от четырехсот до пятисот тысяч македонцев, греков, египтян, евреев, персов, агнатолийцев, сирийцев, арабов и негров**33. Развитие коммерции расширило ряды низшего среднего класса и наполнило космополитическую столицу деятельной, словоохотливой, склонной к сутяжничеству толпой лавочников и торговцев, неизменно готовых к сделке и необремененных таким предрассудком, как честность. Верхушкой общества были македонцы и греки, жившие в роскоши, которая несказанно поразила римских послов, командированных к царскому двору в 273 году. Афиней перечисляет лакомства, которыми были отягощены столы и пищеварение господствующего класса34, а Геронд пишет: «Александрия — дом Афродиты, и чего здесь только нет: богатство, игровые площадки, большое войско, безмятежное небо, публичные представления, философы, драгоценные камни, стройные юноши, славный царский дворец, академия наук, тонкие вина, прекрасные женщины»35. Александрийские поэты открыли литературную ценность невинности, а прозаики вскоре сделают ее темой и финальной жертвой многих романов; тем не менее город славился уступчивостью своих женщин и многочисленностью падчериц радости; Полибий сокрушался, что лучшие особняки Александрии принадлежат гетерам36. Женщины всех классов свободно ходили по улицам, делали покупки в лавках и вращались в мужском обществе. Некоторые из них прославили свое имя в литературе и науке37. Македонские царицы и придворные дамы, начиная с жены Птолемея II Арсинои и заканчивая Антониевой Клеопатрой, активно вмешивались в политику и своими преступлениями служили скорее политике, чем любви; но в них сохранялось достаточно обаяния, чтобы вдохновлять мужчин на невиданную галантность (по крайней мере, в поэзии и прозе) и привнести в александрийское общество элемент женского влияния и изящества, которого не знала классическая Греция…»7

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

При Птолемее II в золоте кроме трихризона по птолемеевскому весовому стандарту была отчеканена серия так называемых октадрахм (известных в Египте под названием «мнейон» - μναιείων, поскольку он равнялся мине серебра, т.е. 100 драхмам), тетрадрахм (аутентичное название - πεντηκονταδράχμων - «50-драхмовик» или ἡμιμναῖον «полумнейон»), дидрахм, драхм и гемидрахм; в серебре чеканились «статеры» (тетрадрахмы), а кроме того декадрахмы от имени сестры и супруги Птолемея Арсиноей II. |

|||

|

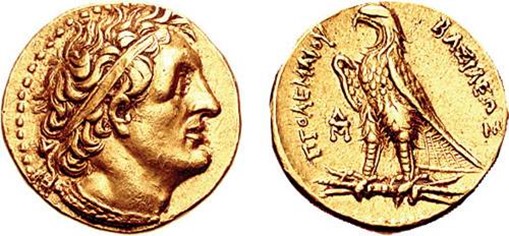

Птолемей II Филадельфос. Пентадрахма. На Аверсе штамп с подписью художника Δ. Александрийский монетный двор. Аверс - Бюст Птолемея I в диадеме вправо, в эгиде. Реверс - Крошечный Δ за ухом / Орел стоит влево на молнии; монограмма слева. |

17,83 грамма |

Золото |

|

|

Птолемей II. Тетрадрахма Отчеканена на монетном дворе Сидона в Финикии. Аверс - Бюст в диадеме вправо. Реверс - Орел стоит влево, крылья сомкнуты. |

14,02 грамма 27 мм |

Серебро |

|

|

Птолемей II. Тетрадрахма Аверс: Бюст Птолемея в диадеме справа, в эгиде. А за ухом. Реверс - ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии; EY и монограмма перед. |

14,10 грамма Ок. 285-275 гг. до н.э. |

Серебро |

|

|

Птолемей II Филадельфос. Пентадрахма. Аверс штампа с подписью художника Δ. Александрийский монетный двор. Аверс: Бюст Птолемея I в диадеме вправо, в эгиде; маленькая D за ухом Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии; ΣT и монограмма слева. |

17,81 грамма Ок. 285-246 гг. до н.э. |

Золото |

|

«…Эллинизация коренных жителей Египта потерпела неудачу столь же полную, как и эллинизация евреев. За пределами Александрии египтяне упрямо сохраняли свою веру, свою одежду или наготу, свои незапамятные обычаи. Греки считали себя завоевателями, а не согражданами; они не позаботились возвести греческие города к югу от Дельты или выучить язык народа, а их законы не признавали брак между египтянами и греками. Птолемей I пытался объединить греческую и местную веры, отождествив Сераписа с Зевсом; позднее Птолемеи поощряли собственный культ, чтобы царь-бог стал общим и подходящим объектом поклонения для разношерстного населения, но те египтяне, которые не искали государственных должностей, обращали мало внимания на эти искусственные культы. Лишившиеся богатства и власти египетские жрецы, чье существование зависело от денежных пожалований государства, терпеливо дожидались, пока схлынет греческая волна. В конце концов победу в Александрии одержал не эллинизм, но мистицизм; в это время закладывались основы неоплатонизма и той смеси утешительных культов, которые боролись за души александрийцев в века, окружавшие рождение Христа. Осирис-Серапис стал излюбленным богом поздних египтян и многих египетских греков; Исида возвратила себе былую популярность покровительницы женщин и материнства. Когда пришло христианство, ни священнослужителям, ни народу не составило труда превратить Исиду в Марию, а Сераписа в Христа…»8

«…IV. ВОССТАНИЕ

Урок птолемеевского социализма состоит в том, что даже государство может быть эксплуататором. При первых двух Птолемеях система работала вполне хорошо: были завершены грандиозные инженерные предприятия, усовершенствовано земледелие, приведена в порядок торговля, несправедливость и пристрастность надсмотрщиков были относительно умеренными, и, хотя эксплуатация ресурсов и людей была нещадной, доходы от нее шли в основном на развитие и украшение страны и на финансирование ее культурной жизни. Три фактора положили конец этому эксперименту. Птолемеи ввязались в войны, расходуя все большую часть заработков народа на войска, военный флот и походы. Цари, правившие после Филадельфа, были один хуже другого: они ели, пили, совокуплялись, отдав управление системой негодяям, выжимавшим из бедноты все до последнего гроша. Египтяне никогда не забывали о том, что их эксплуатируют чужеземцы; тем более не забывали об этом жрецы, мечтавшие о роскоши, которой их предшественники наслаждались до персидского и греческого господства…». 9

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Несмотря на введение облегченного на 1/6 часть статера, серебра всё равно не хватало, поэтому всё большую роль в денежном обращении начинает занимать бронзовая монета. Около 261-260 г. до н.э. бронзовая монета была реформирована. Объём и значение бронзовой монеты в денежном обращении Египта значительно возросли. Стали чеканить очень крупные бронзовые номиналы (драхма и октобол – самые тяжёлые бронзовые монеты в античном мире). К 230-ым годам до н.э. бронзовая монета практически вытеснила из денежного обращения золото и серебро, которое стало уходить в накопления. Клады этого периода, содержащие серебряные монеты, более редкие и меньшие по размеру. Ранние монеты, отчеканенные при Птолемее I и II, продолжая обращаться во внешних владениях империи Птолемеев, исчезают в Египте. Чеканка монет из золота и серебра значительно сократилась. В последней четверти III до н.э. и в начале II до н.э. в небольших количествах чеканили серебряные дидрахмы. |

|||

|

Птолемей II. Октобол Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме вправо. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии, голова повернута вправо; Э между ногами. |

91,2 грамма 48 мм 266-265 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей II. Драхма (3-й серии) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме вправо. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Два орла вправо на молнии, головы повернуты вправо. |

68,4 грамма 42 мм |

Бронза |

|

|

Птолемей II Филадельфос. Дихалкон. Киренский монетный двор. Аверс: Голова Птолемея I в диадеме справа, с эгидой. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ над и под молнией; Монограмма MAΓ вверху. |

7,68 гр 24 мм 277-261 год |

Бронза |

|

«…Птолемеевская концепция социализма была по существу концепцией интенсификации производства, а не широкого распределения. Феллах10 получал долю своей продукции, позволявшую ему не умереть с голоду, но недостаточную для того, чтобы поощрить его на высокопроизводительный труд или взращивание потомства. Из поколения в поколение правительственные поборы росли. Система дотошного государственного контроля сделалась невыносимой, напоминая безжалостную зоркость деспотичного родителя. Государство ссужало крестьянина семенным зерном для посева, а затем прикрепляло его к земле до тех пор, пока не был собран урожай. Ни один крестьянин не мог воспользоваться своей продукцией, не возвратив все свои долги государству. Феллах был терпелив, но даже он начинал роптать. Ко второму веку значительная часть земель была заброшена из-за того, что ее было некому обрабатывать; клерухи, или съемщики царской земли, не могли найти арендаторов, которые возделывали бы ее для них; они пытались работать на ней самостоятельно, но крестьянский труд был им не по плечу; мало-помалу на цивилизацию надвигалась пустыня. В золотых рудниках Нубии отягощенные кандалами, поощряемые плетью надсмотрщика рабы трудились обнаженными в темных и узких галереях, скрючившись в три погибели; их пища была скудной, ее не хватало даже на то, чтобы не умереть с голоду; тысячи рабов погибали от недоедания и усталости, и единственным долгожданным событием в их жизни была смерть48. Обычный работник мастерских получал один обол (девять центов) в день, квалифицированный работник — два-три обола. Каждый десятый день был выходным…»11

Великий Сфинкс12 и Пирамида Хефрена13

«…Недовольство ширилось, учащались забастовки среди рудокопов, камнетесов, лодочников, крестьян, ремесленников, торговцев, даже среди надсмотрщиков и полицейских; бастующие редко требовали повышения заработной платы, так как они давно перестали на это надеяться, — просто они были слишком истощены и слишком отчаялись. «Сил у нас не осталось, — гласит папирусное сообщение о забастовке. — Мы хотим бежать», т.е. искать убежища в храме49. Почти все эксплуататоры были греками, почти все эксплуатируемые — египтянами или евреями. Жрецы исподтишка взывали к религиозным чувствам коренных жителей, тогда как греков возмущала любая правительственная уступка евреям или египтянам. Население столицы было подкуплено государственными подарками и зрелищами, но оно не имело доступа в царский квартал, было лишено влияния на дела государства, и за ним бдительно следил крупный воинский отряд; в конце концов оно выродилось в безответственную, кровожадную чернь50. В 216 году египтяне подняли восстание, но были усмирены; в 189 году они восстали вновь, и мятеж длился пять лет. На время Птолемеи одержали верх, задействовав армию и увеличив свои пожалования жрецам; но ситуация становилась невыносимой. Страна была выдоена до последней капли, и даже эксплуататоры понимали, что больше ничего не осталось…»14

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей II. Драхма (3-й серии)? Аверс: Голова Зевса-Амона, повернута вправо. Реверс - Орел стоит слева на молнии, расправив крылья и оглядываясь назад. |

76,7 грамма 47 мм 285-246 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей II AE20. Аверс - Голова Александра Македонского вправо в головном уборе из слоновой шкуры. Реверс - BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, орел стоит влево на молнии с раскрытыми крыльями. |

6,78 грамма 20 мм 285-246 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей II Филадельфос. АЕ 24. Аверс - Голова Александра Македонского справа в головном уборе из слоновой шкуры. Реверс - Орел с раскрытыми крыльями стоит слева на молнии; Дельта между ногами. |

10,5 грамма 24 мм 285-246 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей II AE (Октобол?) Реверс - Голова Зевса-Аммона в диадеме вправо Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел, стоящий влево на молнии, голова повернута вправо; Э между ногами. |

90 гр. 48 мм |

Бронза |

«…Распад надвигался отовсюду. Птолемеи перешли от естественных пороков к противоестественным, променяв разум на глупость; они женились с такой поспешностью и свободой, что утратили почтение своего народа; роскошь сделала их непригодными для войны и правления, а в конце концов лишила даже способности мыслить. Беззаконие и бесчестность, некомпетентность и отчаяние, отсутствие конкуренции и импульса, который исходит от частной собственности, год за годом понижали производительность страны. Литература увядала, художественное творчество было при смерти; после третьего века вклад в них Александрии был ничтожным. Египтяне перестали уважать греков; греки — если только в это можно поверить — перестали уважать самих себя. Из года в год они забывали родной язык и говорили на безобразной смеси греческого и египетского; все чаще они женились по местному обычаю на сестрах либо вступали в брак с египтянами и ассимилировались; тысячи греков поклонялись египетским богам. Ко второму столетию греки утратили господствующее положение даже в политике; чтобы удержаться на престоле, Птолемеи переняли египетскую веру и обряды и усилили власть жрецов. Когда цари погрузились в эпикурейскую негу, священство снова предъявило свои права на господство и упорно отвоевывало земли и привилегии, отнятые у него первыми Птолемеями51. Розеттский камень, датируемый 196 годом до н.э., описывает коронацию Птолемея V, которая почти полностью следует египетским обрядам. При Птолемее V (203— 181) и Птолемее VI (181—145) вся энергия царского дома была израсходована на династические распри, в то время как египетское земледелие и промышленность приходили в упадок. Порядок и мир не были восстановлены до тех пор, пока Цезарь мимоходом не занял почти не сопротивляющийся Египет и Август не сделал его римской провинцией (30 г. до н.э.)…».15

Карнакский храм16

Возвращаясь к мнению С.А. Нефедова:

«…Птолемеи унаследовали ≪социалистическую≫ плановую экономику от персидских царей, которые после подавления восстаний полностью подчинили храмы и уничтожили частное землевладение. Персидское нашествие и демографическая катастрофа 342 г. означали начало нового демографического цикла. Этот цикл проходил в условиях полного господства самодержавной монархии, и македонское завоевание не привело к существенным изменениям в социально-экономических отношениях. В контексте нового социального синтеза завоевание означало замену персидских чиновников и военных греческими экономами и клерухами, появление достаточно многочисленного греко-македонского военного сословия и становление новой сословной монархии. В социальной сфере господство завоевателей проявлялось в высокой норме эксплуатации крестьян, поэтому сословный конфликт был основным конфликтом египетского общества тех времен…»17

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III18. Обол Аверс: Голова Зевса Аммона в диадеме справа Реверс: Орел со сложенными крыльями стоит слева на молнии; клуб слева. |

11,69 гр. 23 мм 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. Тетрахалкон. Монетный двор Лебедоса (Птолемаиса). Аверс: Голова Птолемея III в диадеме вправо, в эгиде. Реверс: AΡIΣTAΓOΡ(AΣ) OTΠ (ΠTO для ретроградного Птолемея) слева и справа от Афины Илиас, стоящей справа, держащей веретено и вооруженной копьем. |

3,36 гр. 240-222 г. до н.э. |

Серебро |

|

|

Птолемей III. Октадрахма. Александрийский монетный двор. Аверс: Бюст обожествленного Птолемея III вправо в лучезарной диадеме и эгиде; трезубец над левым плечом, средний зубец оканчивается лотосовым навершием. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, лучистый и закругленный рог изобилия; ΔI ниже. |

27,81 гр. 26,5 мм 246-222 до н.э. |

Золото |

|

|

Птолемей III. Тетрадрахма. Лебедосский монетный двор. Аверс: Голова в диадеме вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Орел стоит влево на молнии; рог изобилия в левом поле, гроздь винограда справа. |

14,5 грамма 246-221 г. до н.э. |

Серебро |

«…В начале III в. источники отмечают характерные признаки периода восстановления: относительно высокий уровень потребления, рост населения, строительство новых поселений, внутриполитическую стабильность. В середине III в. появляются признаки Сжатия: сообщения о голоде, голодные бунты, разорение крестьян, падение уровня реальной заработной платы. Сжатие обострило сословноэтнические конфликты египетского общества и привело к восстанию египтян против греков. В конце III — начале II вв. наблюдаются явственные признаки экосоциального кризиса: восстания и гражданские войны, гибель больших масс населения, разрушение многих городов, высокие цены на хлеб, внешние войны, попытки проведения социальных реформ. Военное превосходство завоевателей не позволило египтянам одержать победу, однако греки были вынуждены пойти на уступки, уменьшить эксплуатацию крестьян и допустить туземцев в правящее сословие. На смену сословной монархии пришла этатистская монархия (трансформация СcВ)…»19

«…После катастрофы 160-х гг. начался новый демографический цикл. Кризис породил новую «греко-египетскую» монархию Птолемея VII, который пытался установить более справедливые отношения между сословиями. Эволюция социальных отношений шла по линии приватизации поместий клерухов и превращении их в частную собственность; храмовые хозяйства также постепенно приватизировались, но эти процессы не зашли так далеко, как в Сирийском царстве. Период 160–120 гг. до н. э. был периодом восстановления, для этого времени характерны низкие цены на хлеб и относительно высокий уровень реальной заработной платы. После 120 г. появляются признаки Сжатия: падение уровня потребления, внутренние войны и народные восстания. В середине I в. до н. э. мы вновь наблюдаем признаки экосоциального кризиса: трехлетний голод, сопровождаемый эпидемией чумы и восстаниями. После кризиса Египет был завоеван римлянами, которые увеличили налоги и восстановили сословную монархию (трансформация ВСc)…».20

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III. Драхма. Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии, рога изобилия перевязаны повязкой впереди, монограмма ΡX между ногами. |

73,71 гр. 246-221 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. Драхма. Александрийский монетный двор Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии, рога изобилия перевязаны повязкой впереди, монограмма ΡX между ногами. |

70,01 гр. 42 мм 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. Драхма. Александрийский монетный двор Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии, рога изобилия перевязаны повязкой впереди, монограмма ΡX между ногами. |

70,88 гр. 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

Интересно еще обратиться к мнению польского историка А. Кравчука, высказанного в его книге «Закат Птолемеев»:

«…При разделе наследия великого царя один из его полководцев, Птолемей, получил в управление Египет и стал основателем эллинистического египетского царства. С тех пор этой страной почти три столетия правили его потомки. Все они носили то же имя — Птолемей. В их жилах текла македонская и греческая кровь. Двор, армия и должностные лица говорили по-гречески. В столице государства, Александрии, преобладало население греческого происхождения. Греческие поэты и ученые были окружены особой заботой. Египетские цари, не жалея средств, собирали в Александрии сокровища эллинской литературы. Вместе с тем Птолемеи были весьма дальновидны. Следуя мудрому примеру Александра, цари этой династии всеми средствами старались убедить народ Египта в том, что они являются законными наследниками фараонов. Особенно важно было установить хорошие отношения со жрецами, пользовавшимися огромным влиянием среди населения. Вот почему Птолемеи оказывали жрецам всяческую помощь и покровительство. При Птолемеях было завершено строительство целого ряда храмов, начатое фараонами сотни лет назад; многие храмы были восстановлены, расширены и украшены. Птолемеи требовали, чтобы им воздавались такие же почести, как исконным правителям страны. Подражая фараонам, они прибавляли к своим личным именам звучные эпитеты. Многие из них получили из рук верховного жреца в Мемфисе двойную корону фараонов…». 21

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III. АЕ 34 . Полудрахма (?) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит слева на молнии; рог изобилия, перевязанный тесьмой впереди, монограмма ΡX между ногами |

35,01 гр. 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 34 . Полудрахма (?) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит слева на молнии; рог изобилия, перевязанный тесьмой впереди, монограмма ΡX между ногами. |

36,63 гр. 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 34 . Полудрахма (?) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит слева на молнии; рог изобилия, перевязанный тесьмой впереди, монограмма ΡX между ногами. |

34,81 гр. 246-222 г. до н.э. |

Бронза |

«…В 80 году царем Египта стал двадцатилетний Птолемей XI. Он разделил трон с царицей Береникой, которая была значительно старше его и доводилась ему одновременно двоюродной сестрой и мачехой. Юноше пришлось жениться на Беренике. Такова была воля римского диктатора Суллы, распоряжениям которого подчинялись даже правители, казалось бы, независимых государств. Впрочем, Сулла имел в виду прежде всего интересы самого Птолемея, долгое время жившего за пределами своей страны. Вернуть юношу в Александрию и восстановить его на престоле отцов можно было только посредством брака, потому что Береника не уступила бы трон. Но легко было предвидеть, что супружеская жизнь и совместное правление двух столь неподходящих друг другу людей не сложатся благополучно. Оба были честолюбивы и стремились к единовластию. Слабая надежда, что они отнесутся к этому браку как к выгодному для обоих компромиссу, не оправдалась…»22

Из этого видно, что уже в I веке до нашей эры, Египетское царство было фактически зависимым (вассальным) от Римской республики.

Храм на острове Филы23

«…После девятнадцати дней супружества Птолемей XI чуть ли не собственноручно убил свою жену. В царской семье убийства были обычным явлением, и подданные относились к ним совершенно равнодушно. Но этот случай вызвал бурную реакцию, потому что царица пользовалась симпатией у населения столицы, а молодой Птолемей сразу, как только его корабль вошел в александрийский порт, возбудил против себя ненависть горожан, которые не хотели терпеть правителя, навязанного Римом.

В городе начались волнения. Разъяренная толпа ворвалась в царские покои. Царя выволокли из дворца и учинили над ним кровавую расправу в здании гимнасия. По-видимому, лишь немногие сознавали в тот момент, что египтяне теряют последнего законного представителя царской династия. Трон оказался свободен. Кто его займет?».24

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III. АЕ 26 . 1/5 Драхмы (?) Аверс: Увенчанная диадемой и рогатая голова Зевса-Аммона вправо Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Орел стоит влево на молнии, голова повернута, крылья сомкнуты, рог изобилия впереди, между ногами монограмма Хи-Ро. |

12,97 грамма 26 мм 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 19 мм . 1/17,5 Драхмы (?) Aверс: Голова Зевса вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Орел стоит влево, крылья закрыты; Монограмма Чи-ро между ног, без символа в левом поле. |

4,03 грамма 18,8 мм 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III Эвергет. Драхма AE. Александрийский монетный двор. Аверс: Голова Зевса-Аммона справа, одетая в тэнию. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, Орел стоит слева на молнии; крылья сомкнуты, голова вправо, рог изобилия над плечом, Е между ногами. |

50,55 гр. 38 мм. 246-222 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III, AE25 Дихалкон. Александрийский монетный двор. Аверс: Голова Александра вправо, в головном уборе из кожи слона, с рогом Аммона и эгидой Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит влево на молнии, E между ног. |

7,4 грамма 25 мм 221-204 гг. до н.э. |

Бронза |

«…Необходимо было срочно найти преемника, иначе страной завладели бы римляне и Египет стал бы новой римской провинцией. А судьба подвластных Риму государств была весьма незавидной. Правда, Птолемеи тоже нещадно грабили население, и хозяйство страны, особенно в последние десятилетия, пришло в упадок. Если бы Египет оказался под властью Рима, налоговое бремя стало бы еще тяжелее, а деньги потекли бы в казну чужеземного государства и в кошельки римских наместников, дельцов и ростовщиков. Богатые и влиятельные александрийцы стали лихорадочно искать человека, которому они могли бы предложить корону. Кроме потомков по женской линии было два сына Птолемея IX от наложницы, которые в то время находились в Сирии. К ним и обратились с предложением занять опустевший престол. Братья с радостью согласились. Старший стал царем Египта, а младший получил во владение остров Кипр, издавна входивший в состав государства Птолемеев…».25

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III АЕ 20мм. 1/11 Драхмы (?) Аверс: Бюст в диадеме вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Орел стоит влево на молнии; рог изобилия через плечо. |

6,27 грамм 20 мм 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 29 ¼ Драхмы (?) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Культовое изображение обращенной Афродиты. |

18,51 гр. 29 мм 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 24. 1/5 Драхмы (?). Неизвестный кипрский монетный двор. Аверс: Голова Зевса Аммона в диадеме вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Культовое изображение Афродиты лицом к основанию, поло на голове. |

12,11 гр. 24 мм. 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III. АЕ 24. 1/5 Драхмы (?). Неизвестный кипрский монетный двор. Аверс: Голова Зевса Аммона в диадеме вправо. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Культовое изображение Афродиты лицом к основанию, поло на голове. |

10,9 гр. 24 мм. 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

«…Браки между братьями и сестрами были нередки в Египте еще при фараонах. Такая практика существовала не только в правящих домах, но и в простых семьях, где при этом, как правило, имелись в виду имущественные соображения. Религия поддерживала и освящала эту традицию. В мир богов переносились семейные обычаи людей: Исида была сестрой и женой Осириса, бог земли Геб был женат на своей сестре, богине неба Нут, и так далее.

Фараоны, а затем Птолемеи женились на своих родных или единокровных сестрах главным образом но политическим соображениям — опасались, что принцесса крови, выйдя замуж за аристократа, увеличит число возможных претендентов на престол. С точки зрения династической в этом был определенный смысл. Биологически же браки внутри одной семьи на протяжении нескольких поколений таили в себе определенную угрозу…».26

Гробница Тутанхомона27

«…Птолемей XII получил трон от жителей Александрии без ведома и согласия Рима. Признают ли сенат и римский народ этот факт? Как они отнесутся к убийству царя, возведенного на трон римским диктатором?

К счастью для нового царя, поддерживавший молодого Птолемея Сулла сошел с исторической арены. В 79 году он отказался от всех должностей и поселился на своей вилле у моря, а через год умер от сердечного приступа. После ухода Суллы все внимание римлян сосредоточилось на внутренних делах их государства. Из столицы не поступало никаких сообщений о том, какую позицию занял сенат в связи с египетскими событиями. Птолемей не получил даже косвенных намеков на официальное признание, хотя добивался этого с необычайным упорством. Правда, не было и явных признаков недоброжелательства…».28

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III AE21. Монетный двор Пафоса, Кипр. 1/10 драхмы (?) Аверс: Рогатая голова Зевса-Аммона вправо Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, культовое изображение обращенной Афродиты. |

6,58 гр. грамма 21 мм |

Бронза |

|

|

Птолемей III Эвергет AE16. Кипр: монетный двор Саламина или Пафоса. 1/20 драхмы (?) Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме вправо. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, культовое изображение Афродиты, стоящей лицом на низком постаменте. |

3,36 гр. 16 мм 246-222 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III AR Тетрадрахма. Монетный двор Птолемея. Аверс: Голова Птолемея I в диадеме / Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, Орел стоит влево на молнии. |

14,5 гр. 26,5 мм 246-222 гг. до н.э. |

Серебро |

|

|

Птолемей III Эвергет АР Тетрадрахма. Аверс: Голова Птолемея I в диадеме справа, с эгидой, привязанной к шее. Реверс: ΠTOΛEMAIOY ΣΩTHΡOΣ, орел с закрытыми крыльями стоит слева на молнии, монограмма ΠΤ (отметка монетного двора) над монограммой ME в левом поле, дата Γ (3 год правления) над A в правом поле. |

14,24 гр. 26,5 мм 246-222 гг. до н.э. |

Серебро |

«…В Александрии с тревогой и нетерпением ждали очередных сообщений о политической борьбе в Риме. И не только в царском дворце! Ведь от того, как отнесутся сенат и народное собрание к законопроекту Красса или Рулла, зависела судьба страны. Результат голосования на Тибре в любой момент мог резко изменить положение миллионов людей в дельте и долине Нила. Большая часть непомерно разбухшего царского административного аппарата оказалась бы без дела. Римляне наверняка создали бы свои учреждения и на все должности назначили бы своих людей. Неизвестно, как отнеслись бы новые правители к имуществу храмов и к праву убежища. Даже простые крестьяне, угнетенные и бесправные, могли ожидать от новой власти только худшего: им пришлось бы платить еще более высокие налоги и нести более тяжелые повинности.

Вот почему период после 65 года был для Египта временем тревожных ожиданий…».29

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей III AR Тетрадрахма. Монетный двор Газы. Аверс: Голова Птолемея I в диадеме справа. Реверс: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY, орел стоит слева на молнии. |

14,03 гр. 26,5 |

Серебро |

|

|

Птолемей III AE35 Полудрахма. Аверс: Голова Зевса-Аммона в диадеме справа / ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит слева на молнии; рог изобилия, перевязанный галтелью впереди, между ножками вензель. |

34,63 гр. 30 мм 246-221 гг. до н.э. |

Бронза |

|

|

Птолемей III, 246-221 гг. до н.э., Аверс: голова Зевса Аммона вправо. Реверс: Орел стоит влево, голова повернута назад, монограмма ΠYE между ног. |

38 мм |

Бронза |

Список используемых источников:

1. Дюрант Вил. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с.;

2. Кравчук А. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с

3. Монте Пьер. «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Изд. Наука. Главная редакция восточной литературы. Москва. 1989 год. 179 с.;

4. Нефёдов С.А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с.

5. Изображения монет с ресурса: https://wildwinds.com

Сноски в тексте:

1. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 595-596.

2. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 596-597.

3. Арсиноя II Филадельфия — дочь Птолемея I Сотера и Береники I. Соправительница Птолемея II.

4. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 597.

5. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 597-598.

6. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 598-599.

7. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 599.

8. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 601.

9. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 601-602.

10. Феллахи — это оседлые крестьяне или фермеры в арабских странах, в том числе и в Египте. Они живут, в частности, в дельте Нила.

11. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 603.

12. Великий Сфинкс представляет из себя величественный памятник перед комплексом пирамид Гизы. Этот гигантский сфинкс — также самая большая в мире статуя из монолита, которая является гибридом льва и человека, простирается более чем на 70 метров в длине. Высота его внушительна — более чем 20 метров над землей. Великий Сфинкс построили приблизительно в 2500 году до н.э.

13. Точнее Пирамида Хафры — вторая по величине древнеегипетская пирамида. Построена предположительно в середине XXVI века до н. э. сооружение высотой в 143,9 м

14. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 602-603.

15. Вил Дюрант. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с. Стр. 603

16. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Построен около XX века до нашей эры.

17. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 234.

18. Птолемей III Евергет (285 г. до н.э. - 221 г. до н.э.), царь Египта. Принадлежал к династии Птолемеев, сын царя Птолемея II Филадельфа. Воцарился в Египте в 246 году до н.э.

19. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 234-235.

20. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 234-235.

21. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 9-10

22. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 12

23. Нектанеб I (фараон Египта с 380 г. до 362 г. до н.э.) воздвиг на южной оконечности острова храм в честь богини Хатхор.

24. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 12-13.

25. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 13.

26. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 14.

27. Тутанхамо́н (Тутанхато́н) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э

28. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 15

29. А. Кравчук. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с. Стр. 30-31