Античные деньги. Часть 9

Краткий очерк населенности древнего мира (Урланис Б. Ц.)1

Pax Romana • 9 октября 2009 г.

Урланис Б. Ц.

Видео лекция - Античные деньги. Часть 9

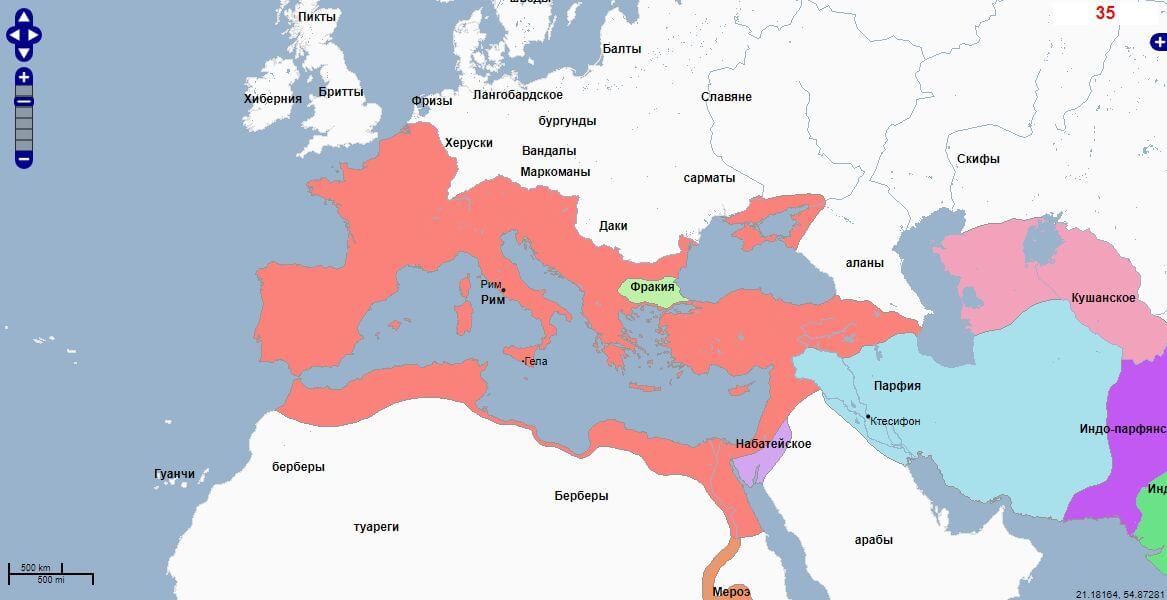

Римская империя в 35 году нашей эры

Опубликовано: https://www.roman-glory.com

Не останавливаясь специально на античной эпохе, мы все же сочли уместным, прежде чем перейти к средневековью, в самых кратких чертах дать характеристику населения древнего мира.

Интересно отметить, что весьма долгое время господствовали представления, что мир постепенно пустеет, что предстоит полное обезлюдение. Эти представления были свойственны некоторым древним. Греческий историк Диодор, во времена Августа, считал, например, что в эпоху Нина и Семирамиды, мифических основателей ассирийского и вавилонского государств, населения было гораздо больше, чем в его время.

Диодор сообщал, например, что Нин имел пехоту в 1,7 млн. и кавалерию в 210 тыс. человек, что королева Семирамида заставила работать в Вавилоне 2 млн. и имела пехоту в составе 3 млн. и кавалерию в 500 тыс. человек. Мир в I в н. э. казался Диодору опустевшим. Эта же концепция перешла к писателям XVII в., которые тоже полагали, что происходит не рост населения, а его непрерывное падение.

Надо думать, первым из этих писателей был филолог Юстус Липсиус (Lipsius), который в специальном сочинении о величине Рима пришел к выводу, что число жителей в древнем Риме равнялось 4 млн. человек. Для других городов древности Липсиус тоже называл такие же огромные цифры. Десятилетием позднее на вопросе о населении древнего мира остановился Воссиус, который пришел к еще большим цифрам населения города Рима. Он полагал, что в Риме было 14 млн. человек, считая при этом, что население Рима было больше, чем население трех крупных христианских государств его времени.

Подобные представления о населении древнего мира от писателей XVII в. перешли к писателям XVIII в. Наиболее известным среди них был знаменитый философ Монтескье, который несколько из своих персидских писем посвятил вопросам населения.

В 112-м письме он писал следующее: «Есть люди, уверяющие, что в одном только древнем городе Риме жило некогда больше народу, чем в любом большом королевстве нынешней Европы». О других европейских странах Монтескье в этом же письме писал следующее: «Греция так пустынна, что не заключает и сотой части своих древних обитателей. Испания, когда-то столь населенная, представляет собой ныне только зрелище безлюдных деревень, а Франция — ничто по сравнению с той древней Галлией, о которой повествует Цезарь. Северные страны сильно опустели. Польша и Европейская Турция теперь уже почти совсем не населены». Заканчивая, Монтескье пишет: «В конце концов, мысленно обозревая землю, я нахожу на ней только полное обветшание, будто ее только что опустошили чума и голод. Рассчитав с наибольшей точностью, какая только возможна в таких вопросах, я пришел к выводу, что теперь на земле осталась едва одна десятая часть людей4, живших на ней в древности. И удивительно то, что ее население уменьшается с каждым днем, и, если так будет продолжаться, через 10 столетий она превратится в пустыню».

Многие другие ученые разделяли эту точку зрения Например, некий Милак (Milack) в своей анонимной брошюре под названием «Schutzschrift fur unsere Mitburger im Reiche der Moghchkeit»5 пишет, что Испания в античную эпоху имела 52 млн., Италия — 26 млн. человек. Вся Европа в ту пору, по Милаку, насчитывала 400—500 млн. человек!

Из этого видно, что отсутствие статистических сведений не давало возможности современникам знать об основном историческом факте — факте роста населения. Некоторым ученым казалось, что население стабильно, но многие были совершенно убеждены в том, что население уменьшается в своей численности. Почвой для этого отчасти служила общая идеализация древнего мира, свойственная эпохе Возрождения, культ античности породил совершенно преувеличенные представления о населенности древнего мира. Население Римской империи при Августе оценивалось в 410 млн. человек (Ричиоли, XVII в.).

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Асс. Монеты Тиберия в честь божественного Августа Монетный двор: Рим. Аверс – DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа в лучистом венце влево. Перед ним — пучок молний, над головой – звезда. |

11,09 грамма 14 год н.э. |

Медь, бронза |

|

|

Реверс – Женская фигура (Ливия в образе жрицы или Благочестие (Pietas)), под покрывалом, в драпировке, сидит вправо, поставив ноги на подставку для ног, держит патеру в правой руке и длинный скипетр — в левой. S-C. |

10,96 грамма 15-16 гг. н.э. |

||

|

Асс Аверс – Тиберий, TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V. Реверс – S.C, PONTIFEX TRIBVN POTESTATE XII вокруг. |

11,46 грамма С 15 года нашей эры |

Против всех этих преувеличений выступил в 1752 г. знаменитый английский философ Давид Юм со специальной работой «О населенности древнего мира». В этом труде он не давал новых оценок, но резко и основательно раскритиковал все старые представления.

Знаменитый английский историк Гиббон2, как было уже указано, также интересовался вопросами населения и определил численность населения Римской империи при Антонинах в 120 млн. человек. К этой цифре он пришел следующим путем: римских граждан было 20 млн., жителей провинций — вдвое больше, т е. 40 млн., всего свободные — 60 млн., рабов — столько же. Итого — 120 млн. человек. Расчет, как видим, чрезмерно смелый и мало обоснованный.

Помимо Гиббона, ряд других ученых оценивал население Римской империи, но в их оценках не хватало достаточно хорошего знания истории и правильного использования всех источников, которые остались нам от античного мира. Впервые это сделал Белох3, который на основании тщательного анализа всего материала определил население Римской империи в 54 млн. человек (к моменту смерти Августа).

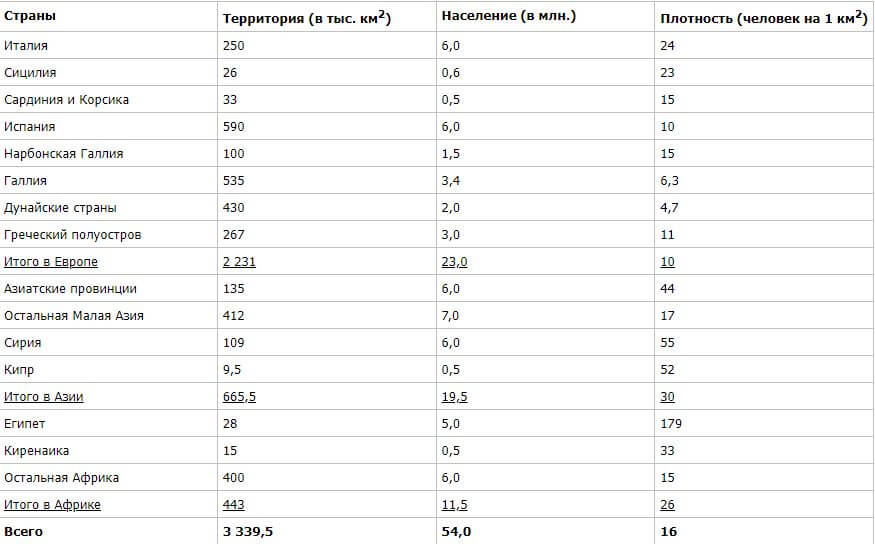

Более подробно результаты работы Белоха могут быть представлены в таблице:

Население Римской империи к 14 г. н. э., по расчетам Белоха.

Из приведенных цифр видно, что в некоторых странах античного мира уровень плотности был чрезвычайно высок. Наибольшую плотность дает Египет — 179 человек на 1 км². Этот уровень плотности превзойден современным Египтом лишь в 2,5 раза. Высокая плотность древнего Египта объясняется чрезвычайно благоприятными условиями для земледелия вдоль берегов Нила. Менее высокая плотность, но все же довольно значительная, была в странах Малой Азии. В Европе плотность была ниже, даже в самой Италии — 24 человека на 1 км². В Галлии плотность падала до 6,3 человека и в дунайских странах до 4,7 человека на 1 км². Что же касается еще более отдаленных от Рима стран, то в них плотность населения была, наверно, ниже.

Следует указать, что оценка Белоха им самим была определена как минимальная, в ряде случаев действительно он дал слишком заниженные оценки, не доверяя источникам древности. В позднейших своих работах Белох несколько повысил цифры, первоначально им данные.

Так, например, для Египта впоследствии Белох принимает не 5, а 7 млн. жителей, для Италии — не 6, а 7—8 млн. и т. д. В целом для всей империи времен Августа Белох исчислил население в 70 млн. человек, добавляя при этом, что «желающий может поднять цифру до 80», понимая, очевидно, цифру в 80 млн. как высший предел, а 60 млн. как низший. Но даже высшая оценка Белоха заметно ниже цифры Гиббона и цифры другого исследователя населения древнего мира, Цумпта (Zumpt), который принимал население Римской империи в 120 млн. человек (расчет был сделан им в 1840 г.).

Но нас больше интересует не население Римской империи в целом, а население Европы в античную эпоху. Как известно, значительная часть Европы не входила в состав Римской империи, и в то же время значительные владения Рима были вне Европы.

Белох дает для европейских провинций Римской империи цифру в 23 млн. человек. К этому надо прибавить еще Британию, которая была завоевана позднее (около 1 млн. человек, см. стр. 45). Кроме того, Европу населяли разнообразные германские племена, сарматы, эсты, венеды и др.

Численность германских племен составляла примерно 3 млн. человек (см. стр. 24). Численность славянских племен была, вероятно, несколько более этой цифры. Если мы учтем еще другие племена неримской Европы к 14 г. н. э, то придем примерно к цифре в 10 млн. человек. Таким образом, население всей Европы в ту эпоху может быть ориентировочно представлено цифрой в 33 млн. человек.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Асс. Монетный двор: Рим Аверс – TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VII — обнаженная голова Тиберия вправо. Реверс – PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XVII — женская фигура (Ливия)4, под покрывалом, в драпировке, сидит на кресле вправо, поставив ноги на подставку для ног, держит патеру в правой руке и длинный скипетр — в левой. S. C. |

11,09 грамма 27 мм 15-16 г. н.э. |

Бронза |

|

|

Асс Аверс – Тиберий, TI CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII. Реверс – S C, PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XXIIII вокруг. S. C. |

11,03 грамма 21-22 года н.э. |

Бронза |

В I и II вв. население Европы, надо думать, возрастало, так как в этот период не было особенно изнурительных и кровопролитных войн. Большое значение для роста населения имело прекращение борьбы между племенами, после того как они подпадали под римское владычество. С другой стороны, в самой Италии и Сицилии, а также в очагах старой культуры (Греция) уже начался упадок рабовладельческого хозяйства, который приводил к уменьшению населения. Таким образом, население Европы к началу III в. возросло только за счет провинций империи. Карштедт (Kahrstedt)10 полагает, что население Испании возросло до 9 млн., Галлии — до 8 млн., дунайских стран — до 3 млн., тогда как Италия и Греция едва сохраняли свое прежнее население в 10 млн. В целом для Европы к началу III в. численность населения можно определить примерно в 36—37 млн. человек.

Белох считает даже, что рост был гораздо более значительным, полагая, что население увеличилось в 1,5 раза за первые два столетия.

Конец II в. н. э представлял собой, вероятно, кульминационную точку в динамике населения древнего мира. В III и IV вв. Римская империя уже клонится к упадку. Она начинает терять свои владения (Британия, задунайские владения), рабовладельческий строй начинает себя изживать; ввоз рабов приходит к концу, так как человеческие ресурсы покоренных стран оказались использованными. В то же время сила варварских племен (главным образом германцев) непрерывно возрастает, натиск их увеличивается, и одряхлевшая империя уже не в состоянии противопоставить им достаточную силу.

«Всеобщее обеднение, сокращение торговых сношений, упадок ремесла, искусства, уменьшение населения, упадок городов, возврат земледелия к более низкому уровню — таков был конечный результат римского мирового господства».

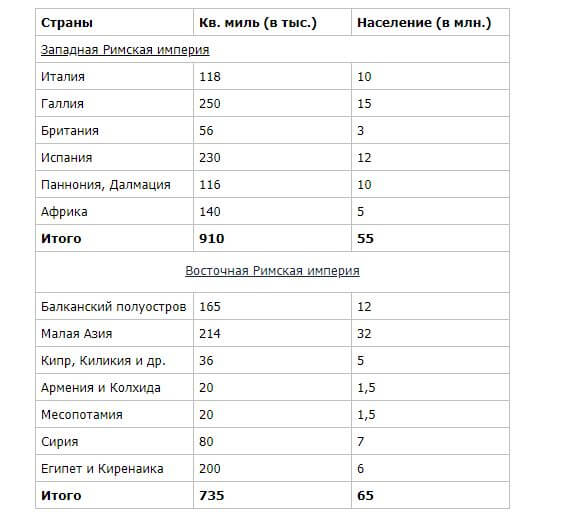

Говоря об эпохе упадка античной культуры, небезынтересно привести расчеты английского историка Форда (Foord) о населении Западной и Восточной Римской империи в 395 г.:

Население Римской империи к концу IV в. по расчетам Форда.

В противоположность расчетам Белоха цифры Форда не могут считаться надежными. Получается, что за 380 лет население европейских провинций Римской империи возросло с 23 млн. до 62 млн. человек, что совершенно неправдоподобно. Если даже за этот период население Европы и возросло, то речь может идти об увеличении порядка десятков процентов, но никак не сотен.

В IV в. наступает эпоха великого переселения народов. Под натиском различных варварских племен Западная Римская империя была разрушена, и на ее обломках варварские народы строят новые государства, создают свою культуру. Возникает новая общественная формация — феодализм.

Карл Крист. «История времен римских императоров от Августа до Константина». Историческая б-ка Бека. Том 1 (576 стр.), том 2 (512 стр.). – Ростов на Дону. Издательство «Феникс», 1997 год. Далее глава Бюджет Империи, том 2, стр. 12-21

«…Бюджет империи

Несмотря на пересекающиеся и запутанные управленческие ветви, которые с конституционно-правовой точки зрения подчинялись сенату или принцепсу, фактически в сфере администрации, а в особенно в секторе хозяйства и финансового управления, доминировали власть и влияние принцепса. Поэтому вполне оправданно говорить о едином бюджете империи, хотя эта трактовка явно противоречит различным кассам и административным инстанциям. Как подтверждают засвидетельствованные на 23 г. до нашей эры и на 14 год нашей эры статистические обзоры империи, уже Август видел необходимость в систематическом балансировании финансов.

Так как от тогдашних «государственных счетов» не сохранилось ни одного, и нет в распоряжении даже фрагментов от оригинальных документов центральной римской кассы, любая современная реконструкция бюджета империи имеет дело со многими неизвестными величинами и ошибками. Они, прежде всего так велики, потому что налоговая обязанность и величина налогов не были едиными. Только косвенные налоги, однопроцентный налог на продажную стоимость и четырехпроцентный налог на продажу раба, к тому же таможенные, рыночные и портовые платы вносились всеми лицами.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Асс. Монетный двор: Рим. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII — голова Тиберия в лавровом венке влево. Реверс - PONTIF. MAX. TR. POT. XXXVI — корабельный руль расположен вертикально на земном шаре, опоясанном лентой вниз слева направо. S. C. |

10,88 грамма 34-35 года н.э. |

Бронза |

|

|

Реверс - PONTIF. MAX. TR. POT. XXXIIX — корабельный руль расположен вертикально на земном шаре, опоясанном лентой вниз слева направо; внизу справа маленький глобус у основания руля. В поле, слева и справа, большими буквами: S. C. |

9,73 грамма 27 мм 36-37 г. н.э. |

Бронза |

Наоборот, римские граждане освобождались от прямых налогов. Они в Риме, Италии и провинциальных городах не облагались обязательным для провинциалов земельным налогом и не платили подушную подать. Они облагались налогом только тогда, когда наследовали собственность, расположенную на не привилегированной территории.

С другой стороны, римские граждане должны были платить пятипроцентный налог на наследство, что приводило к постоянным жалобам и трениям, тогда как тоже пятипроцентный налог за освобождение раба еще давно был переложен на самого раба. Твердыми и более или менее поддающимися исчислению были доходы от государственной собственности, от сдачи в аренду (рудники) и от государственной монополии (соль), в то время как другие позиции подвергались значительным колебаниям, например, штрафы, получение значительного наследства по завещанию или от бесхозного поместья и, наконец, от большого состояния осужденных представителей ведущего слоя, а также богатых граждан или провинциалов.

По убедительным оценкам А. Шантрена можно исходить из того, что общие годичные доходы империи в 1 веке н.э. составляли около 750 миллионов сестерциев (187,5 миллиона денариев). Однако, в эту сумму не входят доходы местных самоуправлений. Если предположить, что они оставляли около 50 миллионов сестерциев, то такая цифра, естественно, крайне спорна. Зато однозначно установлено, что при Веспасиане произошло сильное повышение налогов, для которого мог бы быть реальным размер приблизительно в 25% от общей суммы. Соответственно после 70 г. н.э. до второй половины 2 в. н.э. годовые доходы составляли 1 000 миллионов (1 млрд.) сестерциев.

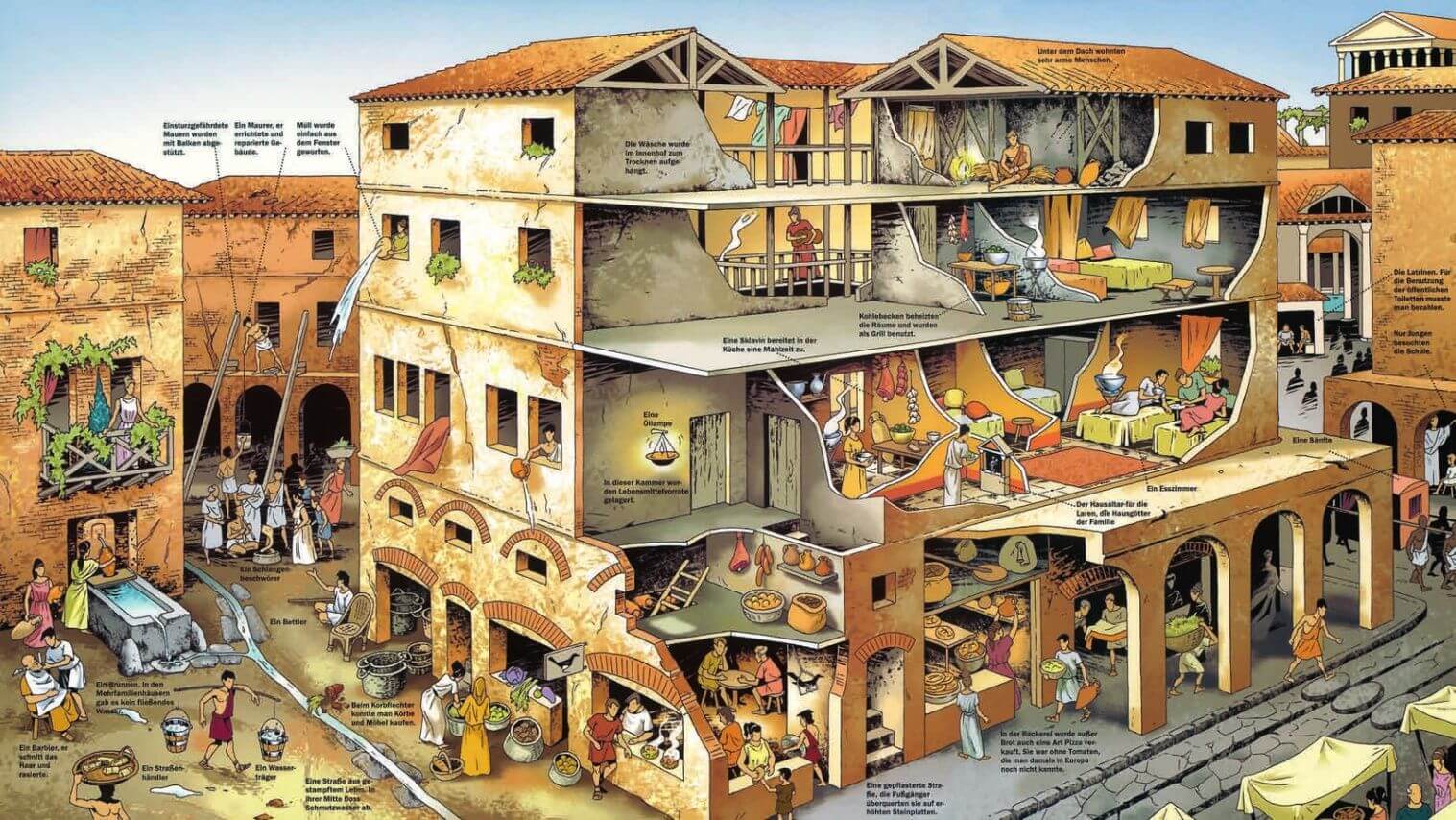

Дом знатного римлянина

На первый взгляд, эти доходы империи кажутся очень высокими, принятый средний скачок налогов на 10% в сравнении с современными ценами весьма приемлем. Однако этим, очевидно, был достигнут едва ли преодолимый рубеж. Это случилось не в последнюю очередь потому, что масса всех налогов была перенесена на сельскохозяйственный сектор, то есть в ту область, для которой правилом были колебания в урожайности. Если такие расчетливые и осторожные землевладельцы, как Плиний Младший, в налогово привилегированной Италии едва могли решить свои экономические проблемы, то следует подозревать, что ситуация в провинциях была еще напряженнее, что там после жестких мер Веспасиана был достигнут рубеж, нагрузка достигла предела.

В то время как бюджет империи со стороны доходной части отличался многообразием, структура расходов определялась небольшим количеством крупных секторов. Однозначно преобладали затраты на армейское хозяйство, традиционные расходы граждан Рима, расходы на администрацию империи и, наконец, на хозяйство и двор принцепса.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Асс. Монетный двор: Рим. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII — голова Тиберия в лавровом венке влево. Реверс - PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXXVI — крылатый кадуцей вертикально вверх. |

10,59 грамма 34-35 г. н.э. |

Бронза |

Больших сумм требовал военный бюджет. Только регулярные расходы на денежное довольствие и обеспечение ветеранов после повышения жалованья Доминицианом (83 г. н.э.) и формирование новых легионов, общее число которых к концу 2 века н.э. оставляло 30 единиц, составляли около 600 миллионов сестерциев. К этому нужно добавить денежные подарки принцепса в начале правления на юбилеи, праздники, в ознаменование больших успехов или во время критического внешнеполитического положения, а также суммы по завещанию, которые оставляли войску некоторые принцепсы.

Пусть речь идет о нерегулярных, даже чрезвычайных выплатах, армия всегда ожидала денежные подарки, как своего рода привычную обязанность, а они иногда достигали огромных сумм: денежный подарок Октавиана в 29 году до н.э. после окончания похода против Антония и Клеопатры достиг суммы в 120 миллионов сестерциев. Клавдий в начале правления в 41 году н.э. выдал 90 миллионов сестерциев только преторианцам и еще такую же сумму остальной части войск. Денежный подарок, который сделали Марк Аврелий и Луций Вер в 161 году н.э. составлял свыше 1 100 миллионов сестерциев и был больше, чем обычный годовой бюджет.

Наоборот, завещательные распоряжения в пользу солдат доказаны только для Августа и Тиберия. В обоих случаях обозначенные суммы оба раза около 50 миллионов сестерциев копились для этой специальной цели еще при жизни и потом были выплачены еще приемниками.

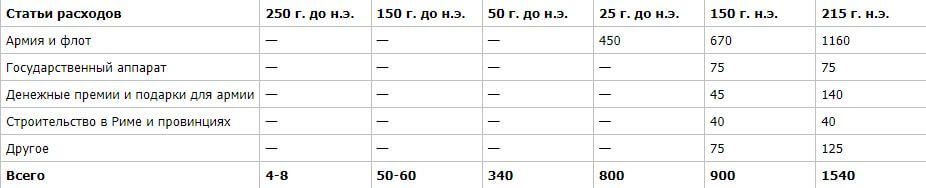

Государственные (центральные) расходы без местных (провинциальных) расходов6

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Асс Аверс – Друз7, DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Реверс – S C, PONTIF TRIBVN POTEST ITER вокруг. |

11,17 грамма 22-24 года н.э. |

Бронза |

|

|

Асс. Консекрационная монета Тиберия в честь Божественного Августа. Монетный двор: Рим. Аверс - DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа, в лучистом венце, влево. Реверс - Алтарь с двумя закрытыми панельными дверями, изображенный фронтально; вверху, слева и справа, огонь (?) (RIC: непонятный орнамент). В поле, слева и справа, большими буквами: S. C. В обрезе: PROVIDENT. |

10,68 грамма 22-30 года н.э. |

Бронза |

|

|

Асс. Консекрационная монета Тиберия в честь Божественного Августа. Монетный двор: Рим. Аверс - DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа, в лучистом венце, влево. Реверс - Орел стоит во фронт на земном шаре с раскрытыми крыльями, голова повернута вправо и вверх. |

11,67 грамма 34-37 г. н.э. |

Бронза |

|

|

Асс. Консекрационная монета Тиберия в честь Божественного Августа. Монетный двор: Рим. Аверс - DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа, в лучистом венце, влево. Реверс - Крылатый пучок молний, вертикально. S. C. |

Как и расходы на армию, бюджет обременяли расходами на свободное население столицы. Здесь речь шла о традиционных, периодических, а также дополнительных чрезвычайных расходах, причем величина последних, как правило, зависела от личности соответствующего принцепса. Около 50 миллионов сестерциев составляли годовые расходы на распределение зерна среди около 200 000 получателей. Затраты в 10 миллионов сестерциев на игры разных видов скорее занижены, чем завышены; расходы на бытовые и репрезентативные стройки не позволяют оценить их даже приблизительно и, видимо, подвергались очень большим колебаниям. Оцененные в 11 миллионов сестерциев расходы Клавдия на строительство за 13 лет правления нельзя обобщать, как и другие случайно сохранившиеся данные.

Денежным подаркам войскам соответствовали денежные пожертвования для населения города Рима – конгиарии. Если Август потратил на них в общей сложности 385 миллионов сестерциев, то даже экономный Тиберий 156 миллионов, Клавдий – свыше 100 миллионов, Домициан 180 миллионов. Во 2 в. н.э. общие суммы значительно повысились, этот процесс отражал, естественно, инфляционную тенденцию стоимости денег. Для Андриана эта сумма оценивается в 540 миллионов сестерциев, для Антонина Пия – 640, для Марка Аврелия – 680 миллионов.

Как и завещания в пользу армии, завещания римскому народу доказаны только для Августа и Тиберия. Их общая сумма от 40 до 50 миллионов сестерциев даже далеко не достигает астрономической суммы Цезаря, который предусмотрел для этих целей ни больше ни меньше, как 960 миллионов сестерциев.

К уже названным массовым пожертвованиям добавляются еще подарки небольшой группе лиц, или отдельным лицам, причем форма миссилий (мелкие подарки, бросавшиеся в толпу) всегда производила сенсацию. При этом сначала в первую очередь разбрасывались сами подарки, а позже есть указания на деньги, благородные металлы, драгоценности и даже на дома и поместья, которые наугад распределялись среди народа. После относительно скромного начала этого вида завоевания популярности еще при Августе он достиг своей кульминации при Калигуле, Нероне, Тите и Домициане. Средняя стоимость этих и других подарков не установлена.

Также трудно определить затраты на третий большой круг расходов, а именно на администрацию империи и на непосредственное окружение принцепса, а также на его представительство. Вероятно, по своему объему они были ниже расходов на армию и римский народ, если к последним причислить расходы на игры, постройки, подарки и культ. Удовлетворение вопросов армии и столичного населения имело преимущество перед расширением администрации. Если принципат всего лишь в редких случаях посягал на самоуправление городов, если он вплоть до 2 в. н.э. допустил существование налогово-арендных обществ, то это не в последнюю очередь потому, что этой передаче имперских задач долгое время не было никакой альтернативы по финансовым и кадровым причинам. Если расходы на содержание и жалованье всего занятого в имперской администрации персонала оцениваются в 1 в. н.э. в 40-50 млн. сестерциев, а во 2 в. .н.э. до 60-70 миллионов, то эти цифры скорее занижены, чем завышены. И все-таки они по крайне мере показывают существовавшие тогда соотношения.

Цирк Максимум в Риме. Реконструкция и современный вид.

Значительно меньшими были нагрузки государственного бюджета уже ранее упомянутой системой пожертвований на содержание. Эта система связывала льготные государственные ссуды италийским землевладельцам с обязательными взносами на содержание детей из бедных семей и служила таким образом экономической стабилизации и социальной политике. Если новейшие оценки, исходящие из общей суммы в 400 миллионов сестерциев, правильны, то становится очевидным, что эти меры воспоможествования держались в относительно скромных границах. Это же относится к единичным мерам в пользу испытывающих трудности италийских провинциальных городов, суммы которых не известны, а также к мероприятиям Нервы8 в области аграрной политики, которые составляли 60 млн. сестерциев на приобретение земли.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Семис. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - Алтарь «Ромы и Августа» изображенный в виде прямоугольной плиты, украшенной на фронте венком. По обе стороны от алтаря на колоннах стоят Виктории, повернутые друг к другу, держащие по венку и пальмовой ветви. В обрезе: ROM. ET AVG. |

4,37 грамма 14-21 г. н.э. |

Медь (бронза) |

|

|

Квадранс. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - Алтарь «Ромы и Августа» изображенный в виде прямоугольной плиты, украшенной на фронте венком. По обе стороны от алтаря на колоннах стоят Виктории, повернутые друг к другу, держащие по венку и пальмовой ветви. В обрезе: ROM. ET AVG. |

3,65 грамма 14-21 г. н.э. |

Бронза |

Поскольку вообще имеет смысл говорить о платежах на социальные нужды в общественной системе принципата, которая продолжала определяться структурами клиентелы, то они, как правило, осуществлялись на городском уровне. Выплаты принцепсов на социальные нужды ограничивались пожертвованиями римскому плебсу и раздачей продовольствия в случаях нередких бедствий. Этой помощью пользовались также провинциалы. Кроме этого обычными были пожертвования представителям верхнего слоя (сенаторам и всадникам) которые подвергались опасности потерять свой социальный статус из-за обнищания или нуждались в помощи принцепса, чтобы получить материальные предпосылки для желаемого им социального ранга.

Бедствия случались все чаще и чаще. Известны многочисленные большие пожары, землетрясения, неурожаи, в случае которых постоянно обращались за помощью к принцепсу. В самом Риме не прекращались пожары, большой пожар при Нероне был только одним из многих. Такое же положение было и с землетрясениями, известнейший случай целой серии которых являются полное уничтожение 12 городов провинции Азия в 17 г. н.э. и извержение Везувия в 79 г. н.э. Само собой разумеется, что пострадавшие на много лет освобождались от налогов и получали финансовую и материальную поддержку. Только об одном Тиберии известно, что он в связи с этим сделал два пожертвования на сумму в 100 миллионов сестерциев каждое.

Отдельно чеканились монеты для зависимых греческих городов (полисов). Они выпускались в греческом весовом стандарте и первоначально сохраняли греческий стиль изображений, но в дальнейшем на них стали помещаться римские императоры и латинские надписи.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Тетрадрахма. Монетный двор в Александрии. Египет. Аверс - Тиберий, TIBEPIOY KAISAR SEBASTOS. Реверс - ΘΕΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ — голова Августа в лучистом венце вправо. ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Внизу: L Ζ (= год царствования 7-й) |

13,1 грамма 20-21 г. н.э. |

Серебро |

|

|

Тетрадрахма. Монетный двор в Александрии. Египет. Консекрационная монета Тиберия в честь Божественного Августа. Аверс - ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ — голова Тиберия в лавровом венке влево. Реверс - В левом нижнем поле: LΙΔ (= 14-й год правления Тиберия = 27/28 г. н. э.) |

13,87 грамма 27-28 г. н.э. |

Серебро |

Дарения отдельным представителям высшего слоя или фаворитам властителя, по-видимому, держались в узких рамках и вряд-ли превышали несколько миллионов сестерциев в год. Наоборот, огромных размеров достигло общее освобождение от долгов в 118 года н.э., когда Адриан, в критической начальной фазе своего правления разом простил государственные долги римских граждан за предшествующие 16 лет на сумму 980 миллионов сестерциев.

Заслуживающие внимания, но не всегда учитываемые финансовые изменения произошли в области пограничной и внешней политики. Если походы Римской Республики за счет военных трофеев значительно пополнили государственную казну, позже растранжиренную Цезарем, то при принципате только Дакская война Траяна принесла большие, правда, быстро растраченные трофеи. Если в республиканские времена выплаты клиентельным царям и друзьям римского народа оставались в приемлемых рамках, то позже, начиная с Домициана, выплаты вождям соседних агрессивных племен в предполье империи приобретали все большие размеры. При этом речь шла о возрастающих нагрузках на римский государственный бюджет, для которых только в исключительных случаях имелись конкретные цифры. Шла ли речь о выплате жалованья «варварским» вспомогательным группам, о субсидиях послушным Риму клиентельным царям, об отступных для опасных соседних племен, о подкупах или о данях в знак уважения, - вплоть до поздней античности, вплоть до гибели империи деньги оставались средством внешней политики и одной из жизненно важных статей расходов.

Картина Луи-Франсуа Касас (выдающийся французский художник — пейзажист, скульптор, архитектор и востоковед). Примерно 1780-х годов.

Эта статья расходов имела и внутриполитическое соответствие, так как характернейшими особенностями принципата вскоре встали официальные денежные подарки правителям, к которым причислялось так называемое коронное золото. Начиная с Августа, вошло в обычай одаривать принципса к началу года особыми новогодними подарками, на которые, например, Тиберий отвечал в четырехкратном размере, некоторые же правители демонстративно от них отказывались. Однако укоренилась не эта сдержанность, наоборот, длинный ряд таких поводов к вынужденным подаркам привел к введению особого налога: вскоре стали обязательными сборы по поводу дня рождения принцепса, праздника сатурналий, и по другим всевозможным поводам, в начале правления на триумфы полагалось коронной золото – золотые венки значительного веса. На британский триумф Клавдия было привезено из восточных провинций два венка весом 7000 и 8000 римских фунтов золота. Если при этом многие принцепсы следовали примеру Августа, который отказался от коронного золота римских граждан, и принимали его только от провинции, то сам порядок все-таки продолжал существовать.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

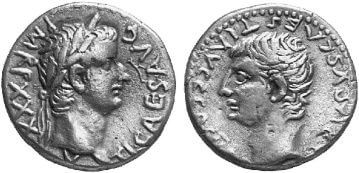

|

Драхма. Монетный двор: Цезарея Каппадокийская. Аверс - TI. CAES. AVG. P. M. TR. P. XXXV — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - DRVSVS CAES. TI. AVG. F. COS. II TR. P. IT. — обнаженная голова Друза Младшего11 влево. |

3,79 грамма 33-34 г. н.э. |

Серебро |

Резкая разница между расточительностью и крайней экономией и сдержанностью не позволяет уточнить среднюю величину расходной части римского государственного бюджета. Если даже соотношение между доходами и расходами в спокойные мирные годы кажется благоприятным, то все равно оно было недостаточным для создания больших резервов и не давало возможности для долгосрочного профилактического финансового планирования. Наоборот, заполненные кассы все время опустошались, если не из-за походов, крупного строительства и бедствий, то из-за распределения хлеба и денежных подарков, а нередко из-за гражданских войн.

В ряду римских принцепсов такие великие оздоровители государственного бюджета, как Веспасиан, представляют исключение. Общее развитие скорее определялось резкой сменой умеренного и расточительного поведения. За осторожным Тиберием последовал не знающий пределов Калигула, за ним в коем случае не экономным, однако соблюдающим определенные границы Клавдием – беспечный, расточительный Нерон, за решительным реорганизатором Веспасианом – его щедрые сыновья. Эти скачки привели, наконец, после фазы консолидации при Антонине Пие к абсолютно низкому уровню при Коммоде.

Дворец Тиберия в Риме

В общем, финансовая свобода действий принцепсов была очень невелика. Дополнительные расходы больших размеров не покрывались скромными или вообще отсутствующими резервами, так что правители постоянно стояли перед необходимостью изыскивать краткосрочные источники доходов. К этому относится не только введение всевозможных специальных налогов, но и такие сомнительные меры, как принудительные завещания богатых людей, беззастенчивая конфискация состояния и движимого имущества, осуждение сенаторов, всадников, богатых вольноотпущенников и провинциалов, чтобы таким способом завладеть всем их имуществом, наконец, продажа с аукционов предметов и движимого имущества из домашнего хозяйства принцепса и систематического снижения золотого содержания и монетной стопы валюты.

Когда, например, Нерон прировнял золотой денарий (ауреус?) (100 сестерциев), важнейший золотой номинал денежной системы принципата, к 1/45 римского фунта золота, вместо ранее существовавшего 1/40, то благодаря этому стоимость фунта золота повысилась с 4 000 до 4 500 сестерциев. Если римский денарий при Нероне состоял из 90% серебра, то при Коммоде эта доля снизилась до 72%, после относительной стабилизации при Септимии Севере в 3 в. н.э. она упала еще ниже. Другой сектор манипуляций с валютой, наоборот, скрыт для современных анализов: резкое увеличение денежного обращения. Здесь только установлен конечный инфляционный итог 2 в. н.э.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты12 |

|

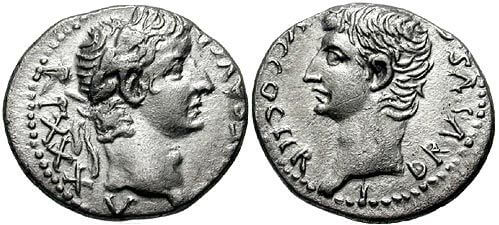

Драхма. Монетный двор: Цезарея Каппадокийская. Аверс - TI. CAES. AVG. P. M. TR. P. XXXV — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - DRVSVS CAES. TI. AVG. F. COS. II TR. P. IT. — обнаженная голова Друза Младшего13 влево. |

3,79 грамма 33-34 г. н.э. |

Серебро |

|

|

Дихалкон (1/4 обола) Александрия Аверс - Август, SEBASTOS. Реверс - звезда и месяц, KAISAR. |

2,35 грамма 10-5 г. до н.э. |

Бронза |

|

|

Дихалкон (Александрия) Аверс - Тиберий, TIBE. Реверс - крокодил, LD (год 4 = 17/18 гг.). |

1,27 грамма 17-18 г. н.э. |

Бронза |

Список использованных источников:

Литература:

1. Адам Смит «О происхождении и употреблении денег». Государственное социально-экономическое издательство «Москва». 1931 год. Ленинград;

2. «Архитектура Древнего Рима» из книги «Всеобщая история архитектуры. Том II. Архитектура античного мира (Греция и Рим)» под редакцией Б.П. Михайлова. Авторы: М.Б. Михайлова, Б.П. Михайлов, С.А. Кауфман, П.Б. Розентуллер, Г.А. Кошеленко, И.С. Николаев. Москва, Стройиздат, 1973;

3. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Изд. Коло. Санкт-Петербург. 2019 год. 560 с.;

4. «Деньги мира». Редакционная группа: О. Елисеева, Т. Евсеева, С. Тихомиров. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2012 год. - 94 с.;

5. А.Н. Зограф. «Античные монеты». Издательство Академии наук СССР. Москва. Ленинград. 1951 год. – 308 с.

6. Издание Института истории АН СССР «Вестник древней истории». Статья Сергеев В.С. «Принципат Тиберия». 1940 г., № 2 (11), с. 78-95;

7. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) Учебное пособие. Под ред. проф. В. И. Кузищина. М., Издательство Московского университета. 1982 год.;

8. Италия по-русски. Дороги Древнего Рима. http://italia-ru.com;

9. Л.Н. Казаманова. Ответственные редакторы Н.А.Фролова, Г.А.Кошеленко «Введение в Античную нумизматику». Учебное пособие. 2-е издание. Москва РИОР Инфра-М: 2013 год. 360 с.

10. А. Козленко «Италийский бык против римской волчицы». Серия статей: https://warspot.ru

11. Д. В. Кошевар «Большая энциклопедия банкнот и монет». Издательство АСТ. 2016 год.- 256 с.

12. Марк Порций Катон. «Земледелие». Издательство «Ладомир Наука». Москва. 1998 год. 220 с.

13. Материальная роль римской армии. Экономика и демография (Le Bohec Y.) Опубликована статья: https://www.roman-glory.com;

14. Г. Мэттингли «Монеты Рима». Москва. Издательство «Коллекшион Бук» 2005 год. – 316 с.;

15. Приложения книги: Г. Мэттингли «Монеты Рима». Москва. Издательство «Коллекшион Бук» 2005 год. – 316 с.;

16. Родни Старк «Возникновение христианства - социолог пересматривает историю (Принстон)». https://www.roman-glory.com;

17. Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. 1: Доэллинистическая Македония. — Казань: Издательство Казанского университета, 1960. — 300 с.

18. Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. 2: Македония и Рим. — Казань: Издательство Казанского университета 1963. — 434 с.;

19. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. Москва: Издательство «Наука», 1978 год.;

20. Штаерман Е.М. История крестьянства в Древнем Риме. Москва. Издательство «Наука», 1996 год. Стр. 102-103;

Ссылки на размещенные источники в интернете:

4. В.В. Рязанов «Монеты и монетарии Римской республики»: http://ancientrome.ru

5. Сайт по истории Древнего Рима: https://www.roman-glory.com

Сноски в тексте:

1. Бори́с Це́заревич Урла́нис (28 августа 1906, Киев — 14 июля 1981, Москва) — советский демограф, доктор экономических наук, профессор; автор работ по экономической демографии, общей теории статистики, общим проблемам народонаселения, динамики и структуры населения СССP.

2. Эдвард ГИББОН (1737–1794). Крупнейший английский историк и идеолог Просвещения, автор величайшего исторического труда на английском языке – «Заката и падения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vols 1–6, 1776 – 1788).

3. Карл Юлиус Бе́лох (нем. Karl Julius Beloch; 21 января 1854 г., Силезия — 1 февраля 1929 г., Рим) — немецкий историк, антиковед. Главный труд — «Греческая история». Профессор Римского университета.

4. Ливия Друзилла (Юлия Августа), третья жена Августа, мать Тиберия

5. (лат. caduceus) или керикион (др.-греч. κηρύκειον) — жезл, обвитый двумя обращёнными друг на друга змеями, часто с крыльями на навершии жезла.

6. Richard Duncan-Jones, Money and Government in the Roman Empire, p. 37; Keith Hopkins, On The Political Economy of the Roman Empire, Cambridge University.

7. Друз Цезарь Младший, сын Тиберия, консул 15, 21 гг.

8. Ма́рк Кокце́й Не́рва (лат. Marcus Cocceius Nerva; родился 8 ноября 30 или 35 года, Нарния, Римская империя — умер 25 января 98 года, Рим, Римская империя), более известный как Нерва, — римский император с 18 сентября 96 года по 25 января 98 года, основатель династии Антонинов и первый из «пяти хороших императоров»

9. Сатурна́лии (лат. Saturnalia) — у древних римлян декабрьский праздник в честь Сатурна, с именем которого жители Лация связывали введение земледелия и первые успехи культуры. Отмечался первоначально 17 декабря, а позднее торжества были продлены до 23 декабря.

10. Фунт или Либра — древнеримская мера веса, равная 327,45 грамма или 12 унциям; применялась преимущественно для обозначения веса драгоценных металлов, в частности золота

11. Друз Цезарь Младший, сын Тиберия, консул 15, 21 гг.

12 Изображения с ресурсов:: http://munze.ru https://nomosag.com