Античные деньги. Часть 7

Видео лекция - Античные деньги. Часть 7

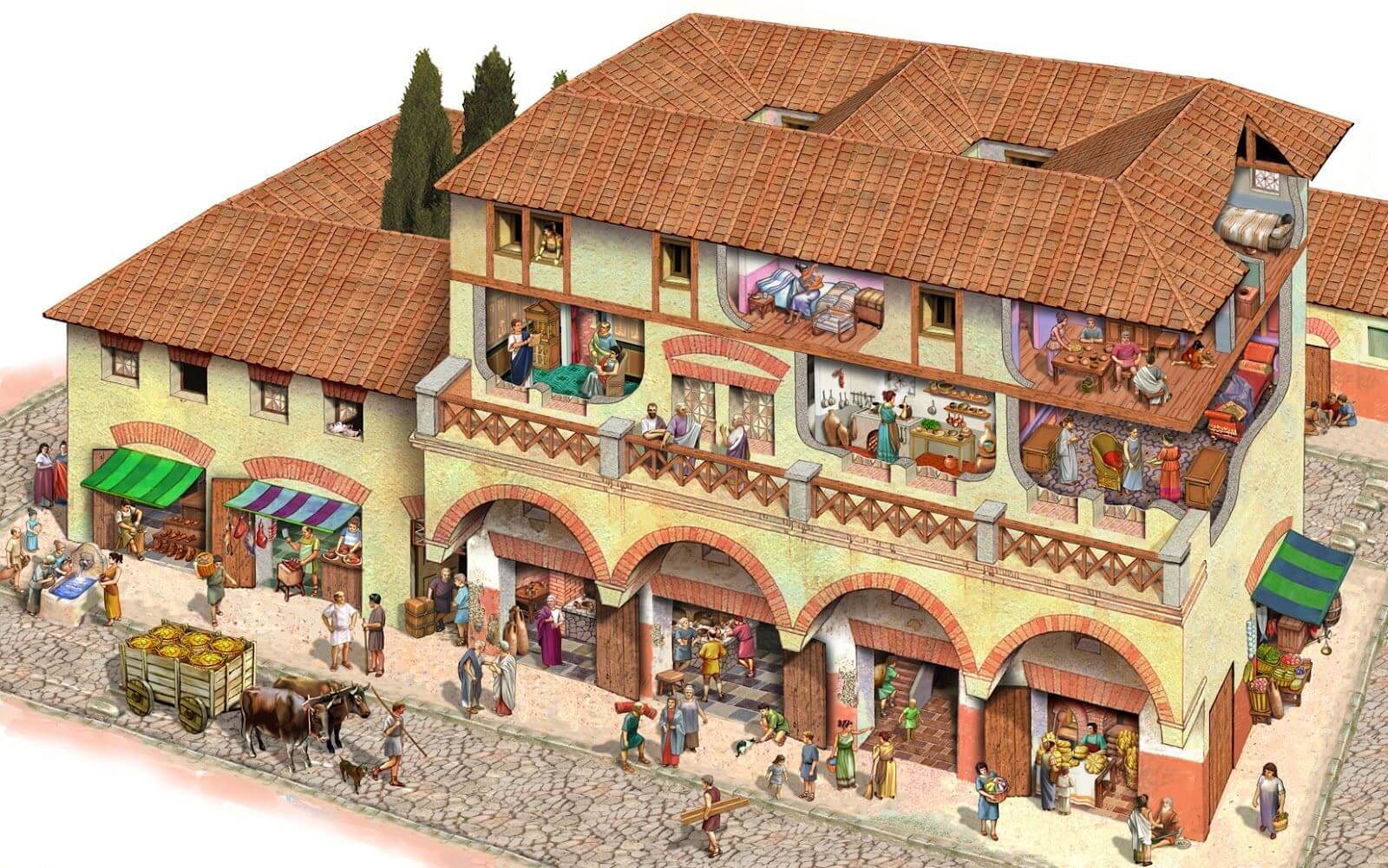

В ремесле все в больших количествах производились не только усложнявшиеся орудия производства, оружие, одежда, обувь, но осваивалось и производство предметов роскоши. Из надписей конца II и I в. до н.э. мы знаем, какая специализация уже возникла в ювелирном деле, парфюмерии, выработке тканей, окрашенных пурпуром, вышитых цветными и золотыми нитями, изготовлении посуды из драгоценных металлов и в художественной керамике. Колоссально выросло строительство общественных и частных зданий и, соответственно, потребность в кирпиче, черепице, мраморе и изделиях из мрамора и т.д. Хлеб, прежде выпекавшийся в домах, стали покупать у мастеров-хлебопеков и кондитеров, появились и специалисты-повара, нанимавшиеся для приготовления блюд на общественных мероприятиях и частных празднествах, трактирщики, цирюльники и многочисленные крупные и мелкие торговцы сельскохозяйственной и ремесленной продукцией. Все эти люди из свободнорожденных плебеев и отпущенников, посланных на заработки или поставленных ведать мастерскими и лавками рабов, образовывали массу населения Рима и других значительных городов, таких, как Капуя, Минтурны, Путеолы, Синуэсса, Помпеи и многие другие.

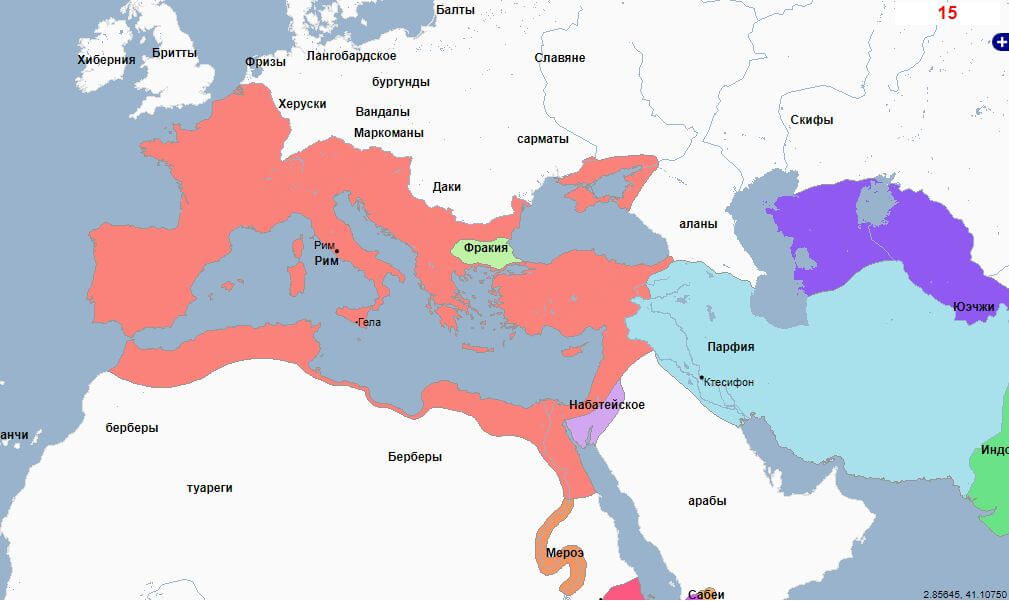

Римская Империя в 15 году нашей эры

Римская инсула1

Полагать, что горожане состояли исключительно из бедноты — люмпен-пролетариата, рассчитывавшего только на подачки от магистратов и частных лиц, можно, только игнорируя огромное число надписей и полагаясь на римских моралистов, которые обличали ленивцев, только и знавших, что сидеть в цирке и хлопать в ладоши вместо того, чтобы занять руки работой. На самом деле основную массу горожан составляла не безработная беднота, а именно мелкие торговцы и ремесленники. Их неоднократно упоминает Цицерон в качестве и мятежных сторонников Клодия в его коллегиях, и "черни", бесчинствовавшей на Форуме, куда, заперев мастерские и лавки, их владельцы устремлялись при всяком намечавшемся скандале. Римская гражданская община, естественно, не могла не реагировать на новые явления в своей жизни и оставить без внимания эту новую категорию своих членов, тем более что ремесленники были ей необходимы и испокон веку считалось, что ремесленные коллегии (по преданию, основанные Нумой) работают для общей пользы. В коллегии организовывались теперь не только ремесленники, но и оторвавшиеся от своих фамилий, занятые в ремесле и торговле отпущенники и рабы. В них они воспроизводили некое подобие фамилий, или общин — с магистрами, министрами, общинными трапезами, поскольку человек тех времен не мог стоять вне какого-то коллектива, вне культа общего этому коллективу божества. Занятые полезным для граждан делом, горожане должны были обеспечиваться общиной хотя бы в минимальной степени…».2

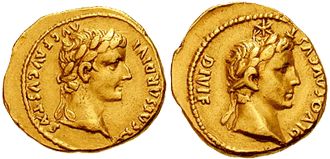

Император с 19 августа 14 года по 16 марта 37 года Тибе́рий Ю́лий Це́зарь А́вгуст, урождённый Тиберий Клавдий Нерон (годы жизни: 16(17) ноября 42 года до нашей эры – 16 марта 37 года нашей эры, 77 лет). Приемный сын (пасынок) Октавиана Августа.

Бюст Тиберия

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты 3 |

|

Ауреус Аверс - Тиберий, TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Реверс - сидящая Ливия, PONTIF MAXIM. |

7,73 грамма 15-16 года нашей эры |

Золото |

|

|

Ауреус. Консекрационная монета (посмертная) монета в честь Божественного Августа. Аверс - Тиберий, TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Реверс - Август, DIVOS AVGVST DIVI F. |

7,92 грамма 14-16 года н.э. |

Золото |

«…Из всех императоров клавдиевой династии наиболее интересен Тиберий, чем и объясняется огромное количество всякого рода статей и монографий, посвященных именно этому императору.

С историко-культурной точки зрения принципат Тиберия представляет большой интерес, как начало императорского режима в Риме и как один из переломных этапов в истории античного государства. Императорский режим при Тиберии только что начинал складываться после пережитых Римом потрясений в последние годы правления Августа, и потому важно, а по состоянию исторического материала и вполне возможно изучить социальные силы и условия, при которых и благодаря которым он создавался и укреплялся. А это в свою очередь позволяет нам понять социальную природу императорской власти в Риме на всем ее протяжении в период как принципата, так и домината.

Императорский строй и аппарат государственного управления в Риме в главных чертах сложился при Тиберии и притом в немалой степени благодаря некоторым его индивидуальным особенностям. В этом свете и сама личность Тиберия приобретает первостепенное историческое значение, тем более что в этом вопросе между историками существуют принципиальные разногласия, в значительной степени зависящие от самой постановки вопроса…».4

Основная проблема, стоявшая в это время перед Тиберием, по мнению ряда историков, заключалась в том, что может ли быть продолжен принципат в той форме, в которой он утвердился при Октавиане Августе. Первоначально Тиберий пытался возродить в Риме коллективное руководство, которое существовало до 27 года до нашей эры, но сенаторы отказались разделять с ним ответственность.

Если говорить о внешней политике Тиберия, то она отличалась известной осторожностью, он не был сторонником расширения Империи. При нем начинается отказ от широкомасштабной завоевательной экспансии. Похоже, что такая политика проводилась им по финансовым соображениям. Завоевания требовали значительных затрат – людских, материальных и финансовых ресурсов и зачастую выгоды от них не только не приносили прибыли, но и не окупали вложенных средств. Тиберий стремился поддерживать спокойствие Рима на своих границах, прежде всего дипломатическими методами, стравливая соседей (варваров) между собой, их руками решая для Рима возникающие проблемы. Продвижение Империи на северо-восток не могло принести каких-то больших материальных выгод, поскольку там жили бедные племена с родоплеменным общественным строем, которые еще не накопили материальных богатств, в отличие от Испании, Галлии, античных государств Ближнего Востока и Северной Африки. Ресурс империи на расширение по последним направлениям уже был фактически исчерпан.

Римская инсула с таберной

Еще точка зрения на социально-экономическое развитие Древнего Рима в начальный период Империи хорошо изложена в статье замечательного российского и советского историка Владимира Сергеевича Сергеева, практически полностью привожу его статью «Принципат Тиберия», опубликованную в журнале «Вестник древней истории» в 1940 году, поскольку она кратко и емко дает хорошую характеристику времени правления императора Тиберия: 5

…Первые десятилетия принципата, если иметь в виду не одну только Италию, а все Средиземноморье, весь римский мир, характеризуются оживлением во всех областях экономической и культурной жизни. Об этом свидетельствуют самые разнообразные исторические памятники: сообщения историков, законодательные акты, обличительные сентенции философов-моралистов и писателей, в особенности Горация и Сенеки, и, наконец, археолого-эпиграфические материалы.

Первое, что бросается в глаза при чтении всех названных документов, это — необычайно страстная жажда денег и преклонение перед их всемогуществом. Деньги становятся центром и смыслом жизни, без них сама жизнь кажется жалкой, бессмысленной и ненужной. Деньги — царь мира. Сначала деньги, а уже потом добродетель и все остальные высокие качества и слова, — восклицает один из героев Горация.

Et genus et formam regina Pecunia donat, Ac bene nummatum decorat Suadela Venusque. (Hor., Epist., I, VI, 37—40)…

… В период всеобщей жажды денег наиболее выгодным, хотя и рискованным делом оказывалась ссуда денег под высокие проценты, ростовщичество (foeneratio). В изучаемый период ростовщичеством в Риме занимались все, у кого только имелись свободные деньги, — сенаторы, всадники и вольноотпущенники (Hor., Od., II, 18). Ростовщичеством занимались высшие государственные сановники (философ Сенека), особы царственной крови и даже сами императоры (Dio, LXII, 11). От ростовщичества неотделима спекулятивная торговля дорогими товарами, привозимыми из далеких стран.

Quid leges sine moribus Vanae proficiunt? si neque fervidis Pars inclusa caloribus Mundi nec boreae finitimum latus Durataeque solo nives Mercatorem abigunt, horrida callidi Vincunt aequora navitae.(Hor., Od., III, XXIV, 35—41).

Провинции Рима к 14 году нашей эры

Остальные виды экономической деятельности — сельское хозяйство, ремесла, служба и пр., — не дававшие таких больших прибылей, лишь во вторую очередь привлекали внимание денежных людей Рима.

Широкий простор для всякого рода спекулятивной и коммерческой деятельности представляли провинции. Сувереном же провинций, квалифицируемых как добыча римского народа, являлось римское государство — организованный коллектив римских граждан (cives jure optirno), персонифицируемый в особе императора или принцепса.

Переломным моментом в истории римского государства и провинций было учреждение постоянной армии, имевшее место при Августе. До августовской реформы Рим не имел постоянной армии, а находившиеся в распоряжении отдельных командиров военные части снабжались и укомплектовывались самими же командирами — императорами в республиканском смысле этого слова. С Августа картина резко изменилась: появились постоянная армия и специальный военный фонд (aerarium militare). Установленный Августом контингент постоянной армии в 25 легионов по античным масштабам был очень велик и потребовал коренной реорганизации всей системы снабжения и финансового управления.

На основе статистических данных переписи все население империи, за исключением Италии, облагалось двойным налогом — поземельным и подушным. Одна часть трибута (налога) собиралась натурой, а другая — деньгами. Податная реформа Августа форсировала разложение натурального и рост денежного хозяйства во всех средиземноморских странах, входивших в римский orbis terrarum. Количество поступавших в обращение монет увеличилось, а вместе с тем возросла также и потребность в деньгах. Обложенные налогом провинциалы вынуждены были превращать продукты своего хозяйства в деньги, и, тем не менее, денег все-таки не хватало. Единственным выходом из положения являлся заем под высокие проценты у крупного ростовщика, римского чиновника всаднического или сенаторского звания. Вследствие этого создавалась массовая задолженность в провинциях. Целые провинции и города оказывались жертвой ростовщического капитала.

2. Римские магнаты

Наибольшие выгоды из вышеописанных социально-экономических перемен извлекли верхи римско-италийского общества — сенаторы и всадники, в особенности сенаторы первого разряда, занимавшие высшие посты в государстве, фактически бывшие вершителями судеб римского государства и направлявшие римскую политику. Сенаторы-ростовщики действовали в провинциях через посредство своих многочисленных агентов из вольноотпущенников, рабов и клиентов. Благодаря широко разветвленным финансовым и торговым операциям в руках сенаторских фамилий скоплялись колоссальные богатства.

Выкачиваемые из провинций богатства вкладывались в землю или же тратились на приобретение предметов роскоши. Обладание землей во все времена Римской империи считалось необходимым условием принадлежности к высшему кругу. Подчиняясь требованиям и вкусам своего века и круга, римская аристократия, римские магнаты стремились к бесконечному расширению своих земельных владений — латифундий — за счет пустующих земель или земель своих соседей. Магнатские поместья занимали огромные пространства в Италии и провинциях и использовались с.81 под пашни, сады, оливковые рощи, виноградники, луга, леса и охотничьи парки, удовлетворявшие страсть римлян к охоте.

По своему внешнему виду и внутреннему строю поместья римских магнатов напоминали муниципии или суверенные княжества. В центре поместья располагалась господская вилла со множеством всякого рода построек, служб, мастерских, кладовых, садов, огородов, цветников, рыбных прудов и проч. В поместье проживал огромный штат дворовой челяди, исчислявшийся сотнями и тысячами человек. Рабочую силу магнатских латифундий составляли рабы, вольноотпущенники и свободные съемщики — колоны.

Гораций говорит о роскошных постройках и дворцах римских магнатов (potentiores, reges), своим размером и великолепием превосходящих все, до сих пор известное миру. Дворцовые громады «римских царей» (regiae moles) отличаются сказочной роскошью, имеют обширные пруды, подобные Лукринскому озеру в Кампании, и дворцовые парки, полные самых разнообразных деревьев и цветов.

Берега Адриатического и Тирренского морей завалены грудами строительного материала: дорогих сортов мрамора, элефантины, облицовочных кирпичей и т. п. «Да, действительно, — восклицает Гораций, — наш век есть век роскоши!» Столетие от Акциума до Нерона считается временем наивысшего развития роскоши во всей истории античного мира.

Магнатов в собственном смысле, именуемых в источниках царями (reges), вельможами (potentiores), грандами (grandes), первыми людьми города (priores Urbis) и многими другими громкими именами, было немного. Между ними собственно и происходила ожесточенная борьба за политическое руководство. Масса же сенаторского сословия, разложенная денежным хозяйством, опускалась и впадала в долги. Задолженность аристократии при Клавдиях была колоссальная.

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Ауреус. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - TR. POT. XVI — Тиберий, в лавровом венке, в палудаментуме, стоит в квадриге вправо, держит лавровую ветвь в правой руке и скипетр с навершием в виде орла — в левой руке; В обрезе: IMP. VII |

7,65 грамма 20 мм 14-15 гг. н.э. |

Золото |

|

|

Ауреус. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия, в лавровом венке, вправо. Реверс - PONTIF. MAXIM. — Ливия6 в образе Пакс (Мир), в драпировке, сидит на кресле вправо, держит ветвь в левой руке и длинный скипетр — в правой. |

7,72 грамма 22 мм 14-37 гг. н.э. |

Золото |

|

|

Ауреус. консекрационная (посмертная) монета Тиберия в честь Божественного Августа. Монетный двор – Рим. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - DIVOS AVGVST. DIVI F. — обнаженная голова Августа вправо, над его головой шестиконечная звезда. |

7,71 грамма 14-16 гг. до н.э. |

Золото |

Домус знатного римлянина

На этой почве возникло одно своеобразное явление императорского Рима — клиентела, своими корнями уходящая еще в республиканскую эпоху. Небогатые или разорившиеся люди сенаторского, всаднического или какого-либо иного звания, в целях получения материальной поддержки, продвижения на государственной службе, адвокатском или литературном поприще или имея в виду какие-либо другие интересы личного благополучия, вступали в свиту влиятельного магната, становясь его клиентами. О клиентах и о клиентской зависимости постоянно по самым разнообразным поводам упоминают писатели и эпиграфические памятники. Сложился даже своего рода кодекс клиентских отношений и клиентской зависимости. Со всеми правилами клиентского кодекса знакомит нас Гораций в «Послании» к молодому другу Сцеве, советуя ему вступить в свиту одного из римских магнатов. «Если ты, — говорит Гораций, — желаешь быть только тем, что ты есть сам по себе, и ищешь покоя и тишины, то оставь Рим и отправляйся в Ферентину (захолустный город Этрурии), и там тебя не будет беспокоить городская пыль и шум городских колес. Но если ты желаешь еще приобрести богатство и славу и принести пользу своим друзьям, то иди сухой к умащенному».

Основное правило клиентских отношений таково, что богатства терпят глупость (stultitiam patiuntur opes) и что тога клиента всегда должна быть уже тоги патрона (arta decet sanum comitem toga) (Hor., Epist., XVIII, 30).

В клиентстве состояли не только отдельные лица, но и целые фамилии сенаторского, всаднического и плебейского звания, целые города, храмы и общины. Наконец, массу клиентов составляли вольноотпущенники.

Вторую прослойку императорского Рима составляла плутократия, класс богатых людей, вышедших из всадников или с.82 вольноотпущенников и наживавшихся на торгово-ростовщических спекуляциях. Плутократия в императорском Риме играла очень большую роль, но она никогда не занимала первенствующего положения в римском обществе.

По всему своему облику общество эпохи Клавдиев представляется в полном смысле аристократическим. Все без исключения императоры первой династии были чистейшей воды римскими аристократами, выводившими свой род от древних патрицианских римских родов и ревниво охранявшими обычаи, нравы и предрассудки высшего круга. Политика Клавдиев была отчетливо выраженной аристократической политикой. Высшие должности в армии и администрации занимали представители сенаторских фамилий. Они же задавали тон при императорском дворе, в их руках находилось воспитание членов императорских фамилий и самого принцепса. Идеология, быт, нравы, искусство и литература этой эпохи насквозь пропитаны аристократическими тенденциями и настроениями. По форме государственный строй принципата представляется монархией, по существу же это было олигархическое государство, где господствующее положение занимало сенаторское сословие, первое место среди которого принадлежало самим Клавдиям…

Соотношение денежных единиц в Римской империи после реформы императора Октавиана Августа

|

Номинальная стоимость в денариях |

Номинальная стоимость с сестерциях |

Номинальная стоимость в ассах |

Монета |

Металл |

Вес, в граммах |

|

25 |

100 |

400 |

Ауреус |

Золото |

~ 7,85 |

|

12 ½ |

50 |

200 |

Золотой квинарий |

Золото |

~ 3,92 |

|

1 |

4 |

16 |

Денарий |

Серебро |

~ 3,79 |

|

1/2 |

2 |

8 |

Серебряный квинарий |

Серебро |

~ 1,79 |

|

1/4 |

1 |

4 |

Сестерций |

Латунь |

~ 25 |

|

1/8 |

1/2 |

2 |

Дупондий |

Латунь |

~ 12,5 |

|

1/16 |

1/4 |

1 |

Асс |

Медь |

~ 11 |

|

1/32 |

1/8 |

1/2 |

Семис |

Медь |

~ 4,6 |

|

1/64 |

1/16 |

1/4 |

Квадранс |

Медь |

4. Состояние римского государства при Тиберии

… Императорский режим в Риме как определенная система государственного управления и классовой диктатуры римской аристократии (сенаторства) и плутократии (всадничества) начал складываться еще в республиканскую эпоху и прошел длинный путь развития. Одним из наиболее трудных и важных этапов в истории императорской власти в Риме, как сказано, была эпоха первых десятилетий принципата, и в особенности первого представителя Клавдиевой династии — Клавдия Тиберия Нерона (14—37 гг.)…

… При приходе к власти Тиберия римское государство находилось в чрезвычайно тревожном и неустойчивом состоянии. Как известно, последние годы правления Августа были омрачены грозными событиями, связанными с войнами в Германии, и очень крупными восстаниями, разразившимися в Паннонии и Далмации (6—9 гг. н. э.), о которых сообщают римские историки Веллей Патеркул (II, 110; III, 114), Дион Кассий (IV, 30), Светоний (Tib., 16) и др. Во время войны с маркоманским вождем Марбодом в тылу римской армии началось огромное восстание в Паннонии и Далмации. Восстание подняли местные племена, часть которых состояла на римской службе и имела римское вооружение. Общее число восставших доходило до 800 тыс. человек (Vell. Pat., II, 111). Для подавления восстания римляне двинули почти все свои наличные силы (15 легионов), не считая вспомогательных отрядов и кавалерии. Ввиду катастрофического положения государства и недостатка свободных граждан в ряды войск зачислялись вольноотпущенники и рабы, составлявшие особый добровольный отряд (Vell. Pat., II, 110; Dio, LVI, 31; Macrob., I, 11; Suet., Tib., 16), введены были новые налоги и повышены старые. В конце концов, с большим трудом восстание было подавлено, но, вместе с тем, Рим вынужден был отказаться от широкой политики продвижения в северо-восточном направлении и от покорения Германии.

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Квинарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. DIVI F. AVGVSTVS — голова Тиберия в лавровом венке вправо. Реверс - TR. POT. XVII — Виктория, в драпировке, сидит вправо на шаре, держит венок обеими руками; ее левое крыло скрыто правым. |

3,84 грамма 15-16 г. н.э. |

Золото |

|

|

Квинарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. DIVI F. AVGVSTVS Реверс - TR. POT. XXV |

3,83 грамма 24-25 г. н.э. |

Золото |

|

|

Квинарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. DIVI F. AVGVSTVS Реверс - TR. POT. XXVII |

3,88 грамма 25-26 г. н.э. |

Золото |

|

|

Квинарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. DIVI F. AVGVSTVS Реверс - TR. POT. XXXI |

3,97 грамма 29-30 г. н.э. |

Золото |

Вскоре за панноно-далматским восстанием, как его органическое продолжение, последовало поражение Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу (9 г.), что окончательно подорвало силы Рима (Vell. Pat., II, 117; Suet., Tib., 17).

Таким образом, германская политика, на которую было затрачено так много сил и средств и на которую Август делал крупную ставку, потерпела полную неудачу. Вследствие этого исчезал важнейший источник военной и рабочей силы, в котором Рим тогда испытывал острую нужду. Этим объясняется то огромное впечатление, которое произвело на Августа поражение в Тевтобургском лесу.

Политический кризис еще более осложнился династическим кризисом — отсутствием прямого наследника в правящем доме. Запутанные фамильные отношения дома Августа послужили причиной многочисленных семейных раздоров и дворцовых интриг, еще более осложнивших и без того сложную ситуацию, создавшуюся после смерти Августа.

К власти Тиберий пришел уже достаточно пожилым человеком, имея 55 лет отроду. По своему происхождению Тиберий — чистый аристократ, потомок знаменитой фамилии Клавдиев, насчитывавшей в своем родословном списке большое число знаменитых людей на всех поприщах.

Введенный своей матерью Ливией в императорскую семью, Тиберий с самого раннего детства попадает в паутину придворных интриг и кровавую борьбу придворных котерий (кланов), главную роль в которой играла его мать, женщина в высшей степени властолюбивая и честолюбивая, стремившаяся во что бы то ни стало обеспечить трон своему сыну. «Ливия Друзилла являлась великой тяжестью и несчастьем как для государства, так и для дома цезарей» (Tac., Ann., I, 10).

В императорской семье Тиберий всегда чувствовал себя чужим человеком и потому значительную часть своей жизни вынужден был прожить вне дома, главным образом на о. Родосе. Вследствие тяжелых испытаний, перенесенных Тиберием в молодые годы, в нем развились антисоциальные черты — мизантропия, лицемерие и крайняя подозрительность, делавшие его человеком мало приятным для общества, в особенности великосветского.

Античные и современные историки более всего порицают Тиберия за его пристрастие к вину и сексуальные излишества. За пристрастие к вину Тиберий получил прозвание «холодный, чистый, Биберий» — Caldius Biberius Mero (Incert. Auct., Epit. de Caes., II). Вместе с тем, он был в высшей степени трудолюбив, настойчив до упрямства, честен и хорошо образован.

Как человек, не лишенный ни природного ума, ни солидного образования, а самое главное — жизненного опыта и понимания людских страстей, Тиберий правильно оценил серьезность положения и потому не спешил с формальным провозглашением себя принцепсом...

Вилла Тиберия на острове Капри7. Современный вид и реконструкция

…Ближайшие же события показали, что Тиберий был совершенно прав в своем отказе. После смерти Августа положение римского государства не только не улучшилось, но еще более ухудшилось, так как к прежним причинам недовольства теперь прибавился еще политический кризис, вызванный смертью Августа и колебаниями его преемника. Недовольство широкой волной разлилось по всему римскому миру.

Первым по времени и самым крупным социальным движением при Тиберии было восстание паннонских и германских легионов… … Восстание панноно-германских легионов явилось следствием глубокого недовольства римских солдат каторжными условиями военной службы. В течение всей Римской империи армия являлась главным очагом массового недовольства и постоянных восстаний, нередко принимавших чрезвычайно грозный характер, опасный даже для самого существования государства… … Причины недовольства и настроение легионеров достаточно красноречиво выразил Перценний, один из вождей, выступавших на ночных солдатских сходках (nocturna colloquia), бывший староста театральных рабочих (dux olim theatralium operarum).

«Многие из нас, — говорил Перценний, — служат по 30, 40 и даже более лет и уже состарились под знаменами, потеряли здоровье, измучены телом и душою. А что они имеют за такую сверхчеловеческую службу? Ничего, кроме розог, грубого обращения командиров и 10 ассов8 в день, которыми оценивается человеческое тело. На эти деньги приходится покупать оружие, платье, палатки и откупаться от жестокости центурионов. Вместо обещанной плодородной земли ветеранам отводят болота и бесплодные участки на горах. Такова жизнь римского легионера! И она навсегда останется таковой, если только они не воспользуются настоящим благоприятным для улучшения тяжелой участи солдатской массы моментом». «Клянусь Геркулесом! побои и розги, суровая зима и знойное лето, лютая война и бесплодный мир останутся вечным нашим уделом!» (Tac., Ann., I, 16—17).

Бунтующие легионеры разгромили тюрьму и освободили находившихся в ней дезертиров и осужденных за уголовные преступления, не замедливших присоединиться к мятежникам. После этого раздражение достигло высшей точки. Сыну Тиберия, Друзу, путем обещаний, угроз и пр. в конце концов удалось потушить восстание и восстановить дисциплину.

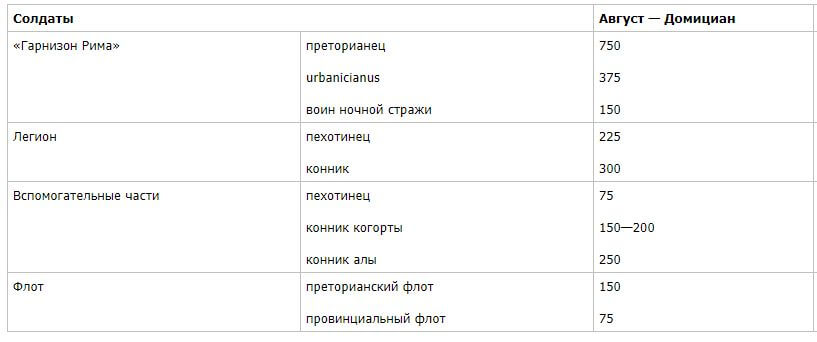

Жалованье римских легионеров в первой половине I века нашей эры (в год)9

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Денарий Аверс – Гай10, CAESAR. Реверс – канделябр, AVG-VST. |

3,49 грамма 17 год до н.э. |

Серебро |

|

|

Денарий Аверс – Тиберий, TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Реверс – Тиберий в квадриге, TR POT XVII IMP VII. |

3,87 грамма 15-16 года н.э. |

Серебро |

|

|

Денарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс – TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия, в лавровом венке, вправо. Реверс – PONTIF. MAXIM. — Ливия в образе Пакс (Мир), в драпировке, сидит на кресле вправо. |

3,85 грамма 14-37 гг. н.э. |

Серебро |

|

|

Денарий. Монетный двор: Лугдун. Аверс - TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS — голова Тиберия, в лавровом венке, вправо. Реверс - PONTIF. MAXIM. — Ливия в образе Пакс сидит вправо, ноги на подставке для ног, держит оливковую ветвь в левой руке, перевернутое копье — в правой руке; ножки стула украшены; внизу — двойная линия. |

3,59 грамма 14-37 гг. н.э. |

Серебро |

Около того же времени и по тем же причинам произошло другое, еще более грозное и многочисленное восстание восьми легионов, расквартированных на берегах Рейна, на германской границе. Движущую силу и в этом восстании, как и в Паннонии, составляла «рабская масса».

С точки зрения общеимперских интересов и личных интересов самого Тиберия восстание рейнских легионов было гораздо опаснее, так как рейнская армия составляла главную боевую силу Рима и во главе ее стоял популярный вождь Германик, племянник и соперник Тиберия. Однако в самый разгар мятежа, когда легионеры беспощадно умерщвляли центурионов — «самый древний объект солдатской ненависти» (Tac., Ann., I, 31) — и намеревались провозгласить императором Германика, Германик и Тиберий объединились и соединенными силами потушили мятеж.

Мятеж рейнско-дунайских легионов с полной очевидностью показал, как велико было недовольство существовавшим строем и как слаб был авторитет государственной власти.

Панноно-германское восстание расшатало все скрепы, связывавшие Римскую империю. После этого открывается длинная серия других, больших и малых восстаний, происходивших в течение всего времени пребывания у власти Тиберия. В качестве характерной особенности всех социальных движений принципата надо отметить первостепенную роль, которую в них играли рабы и вольноотпущенники, в большинстве случаев бывшие инициаторами и организаторами восстаний и всегда самыми активными элементами, что совершенно закономерно в условиях высокоразвитого рабовладельческого государства…

Римский театр в Оранже. Время постройки театра в Оранже11 (римск. Араузион, в южной Галлии) неизвестно. Большинство исследователей относит его ко второй половине I в. н. э., т. е. ко времени значительно более позднему, чем правление Августа.

…Не успела еще сгладиться память о восстании рейнских легионов, как в 21 г. начались волнения, охватившие почти всю Галлию. Причиной галльского волнения была колоссальная задолженность, тяготевшая на галльском населении. Ни в одной части Римской империи задолженность не была так велика, как именно в Галлии, старой римской провинции, уже давно втянутой в сферу влияния римского (италийского и туземного) торгово-ростовщического капитала. Вождями движения были два знатных галла — Юлий Флор и Юлий Сакровир, отличившиеся на римской службе и получившие за свои доблести права римского гражданства…

…Движение быстро охватило всю Галлию от Рейна до океана. «Не было почти ни одной общины и города (civitas), куда бы не проникали семена этой заразы». Повсюду избивали римских купцов, в большом количестве с.88 проживавших в Галлии…

… Однако римская дисциплина и вооружение победили свободолюбивых галлов. Посланный против Сакровира легат Гай Силий в открытом бою рассеял ополчение Сакровира, который ввиду безвыходности положения умертвил себя собственной рукой (Tac., Ann., III, 46).

На монетах из бронзы и аурихалка появилась аббревиатура S.C. («Senatus Consulto»), подтверждающая право Сената на выпуск этих монет.

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

| Сестерций Аверс – Тиберий на курульном троне, CIVITATIBVS ASIAE RESTITVTIS. Реверс – S•C в центре, TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS P M TR POT XXIIII вокруг. Монетный двор: Рим (вторая монета). |

26-28 грамма 35 мм. 22-23 г. н.э. |

Аурихалк | |

|

26,92 грамма 22-23 г. н.э. |

|||

|

Сестерций. Консекрационная12 монета Тиберия в честь Божественного Августа. Аверс – DIVVS AVGVSTVS PATER — Август, в лучистом венце, в тоге, сидит влево на троне. Реверс – TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXIIII S. C. |

28,02 грамма 22-23 г. н.э. |

Аурихалк |

Сказанным далеко еще не исчерпывается история социальных движений в относительно кратковременное правление Тиберия. Революционные движения имели место также и в придунайских областях, в особенности во Фракии. Фракия представляла для римлян первостепенную ценность как неисчерпаемый источник человеческой силы. Здоровые фракийские горцы считались лучшими бойцами в римской армии. Вследствие насилий, чинимых римскими вербовщиками, работорговцами и наместниками, среди фракийских горцев происходили постоянные брожения. В 26 г. во Фракии разразилась настоящая война, необыкновенно тяжелая и кровавая (bellum impeditum, arduum, cruentum). Подобно галлам, фракийцы оказывали отчаянное сопротивление, но все же и они не устояли перед напором консула Силия Сабина. Часть их пала в открытом бою, а другие погибли от голода, жажды, ран и эпидемий.

Одним из постоянных очагов антиримских брожений в течение всей римской истории оставалась провинция Африка. При Тиберии много неприятностей римским купцам и властям причинил Такфаринат, нумидиец по происхождению, служивший в римской армии. Такфаринат поднял против Рима местные африканские племена мавров, нумидийцев и мусуланов. Под знамена Такфарината собралось большое число «безумных и мятежных голов» (quis fortunae inops, moribus turbidus), с которыми он предпринимал опустошительные набеги на римские поселения и города. Такфаринат был убежден в слабости римского государства. Он полагал, что римляне не могут переправить в Африку достаточное количество войск, будучи заняты подавлением восстания в других провинциях. Однако и в этой войне победа осталась за Римом, превосходившим своих врагов организацией, военной дисциплиной и военной техникой (Tac., Ann., IV, 23—25).

Около того же времени рабовладельческий Рим был потрясен известием о новом готовящемся восстании рабов. Инициатором этого восстания был Тит Куртизий, отставной солдат преторианской гвардии. Воспользовавшись ослаблением римской государственности, Куртизий сначала стал устраивать тайные собрания рабов (coetus clandestini), подготовляя их к восстанию. Затем от законспирированной пропаганды он перешел к открытой, к разбрасыванию прокламаций с призывом присоединиться к восставшим. На призыв Куртизия, действовавшего в южной Италии, откликнулись «дикие и неустрашимые» рабы-пастухи из далеких горных пастбищ, имевшие лошадей и вооружение (Tac., Ann., IV, 27).

Успешно начатое дело Куртизия было прервано в самом разгаре вмешательством квестора Луция Лупа, которому был поручен надзор за рабами. «Движение Куртизия могло принять страшные размеры, быть повторением спартаковской революции. Так велико было в то время число рабов и так ничтожно по сравнению с ними число свободных» (Tac., Ann., IV, 27).

5. Организация государственного аппарата

Вышеописанное, почти катастрофическое состояние Римской империи, постоянные угрозы рабских восстаний и ненадежность армии предопределили характер внешней и внутренней политики нового принцепса. с.89 Общий стиль политики Тиберия можно определить как стремление удержать поколебавшуюся гегемонию Рима над подвластными ему народами и сохранить внутреннее равновесие гражданской общины: «Не расстраивать уже сложившихся отношений» (ne composita turbarentur) — таков был девиз политики нового принцепса (Tac., Ann., II, 65)…

…Идеалом мудрого политика для Тиберия всегда оставался Август. Во внешней политике Тиберий, следуя заветам Августа не расширять границ (consilium coercendi, Tac., Ann., I, 11), совершенно отказался от каких-либо завоеваний. Общее состояние государства и дух армии, по его мнению, были не таковы, чтобы можно было успешно вести наступательную войну. На этом основании Тиберий окончательно оставил мысль о покорении Германии…

…Отказавшись от активной внешней политики, Тиберий всецело отдался делам внутреннего управления: укреплению государства и реорганизации государственного управления и финансов, что в то время являлось делом первостепенной важности. Личные качества Тиберия как нельзя более гармонировали с поставленной им задачей улучшения административного аппарата, не в смысле разрешения общих государственно-правовых проблем, а улаживания отдельных конфликтов и вопросов практического свойства. Не будучи ни смелым, ни тем более гениальным государственным мужем, Тиберий был очень хорошим практиком-организатором. Об исключительном его трудолюбии свидетельствует масса составленных им речей, докладных записок сенату и писем к частным лицам. В отношении организации государственно-административного штата императорский Рим во многом обязан Тиберию.

Свой взгляд на государство и обязанности его главы он выразил в следующих словах: «Для рабов — я господин (деспот), для солдат — император, для всех остальных — принцепс» (Dio, LVII, 8). Подобно Августу, Тиберий во главе государственно-административного аппарата намеревался поставить сенат, а сенаторское сословие сделать господствующим сословием Римской империи, подняв его во всех отношениях на должную высоту. Для этого он считал необходимым возродить старые идеалы аристократии. Прежде всего, аристократия должна была очиститься от тлетворного влияния денег и роскоши и возродить патриархальные добродетели — чистоту крови, семейственность, воинственность и агрикультуру. Ядро имперской аристократии должна была составлять италийская знать, потомки древнеримских родов, а Италия должна была стать центром мировой империи. Сенаторское сословие должно было превратиться в замкнутую корпорацию, доступ в которую должен был быть затруднен различными социально-экономическими преградами. В 23 г. последовал специальный с.90 декрет, запрещавший принимать во всадническое сословие, составлявшее первую ступень сенаторского сословия, лиц, деды которых не были римскими гражданами, вне зависимости от их имущественного состояния (Plin., NH, XXXIII, 32).

Этот закон имел в виду богатых вольноотпущенников и провинциалов, просачивавшихся в римскую плутократию, а через нее и в аристократию. Смешение сенаторства со всадниками также считалось недопустимым своеволием (Tac., Ann., IV, 40).

|

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Сестерций. Монетный двор: Рим. Аверс – S. P. Q. R. / IVLIAE AVGVST. — легенда вверху в две линии. Два мула тянут вправо карпентум; передок повозки, слева и справа, украшен двумя Викториями. Реверс – TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXIIII S. C. |

27,45 Грамма 22-23 г. н.э. |

Аурихалк |

|

|

Сестерций. Монетный двор: Рим. Аверс – АВЕРС: Крылатый кадуцей вертикально между двух рогов изобилия, перекрещенных у основания; из верхушки каждого вырисовывается драпированный бюст маленького мальчика. Реверс - DRVSVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. PONT. TR. POT. II S. C. |

26,84 грамма 22-23 гг. н.э. |

Аурихалк |

Комментарий аукциона Classical Numismatic Group (2006 г.):

Этот выпуск, посвященный рождению сыновей-близнецов у Друза Цезаря и его жены Ливии Друзиллы (Ливиллы), был частью серий, выпущенных в 22 году для прославления имперской добродетели и династической прочности семьи второго императора. Тиберий Гемелл (т. Е. «близнец») был сделан главным наследником вместе со своим кузеном Гаем (Калигулой) после смерти Тиберия. Однако в течение года он был убит Калигулой.

Верховным органом, сувереном римского государства, Тиберий считал сенат, принцепс являлся лишь исполнителем его воли. «Как прежде, так и теперь, сенаторы, — говорил в одной из своих речей Тиберий, — я полагаю, что хороший и заботливый правитель (принцепс), которому вы вручили столь великую и обширную власть, должен быть слугою сената, часто всех граждан, а иногда даже и отдельных лиц. В этих словах, сказанных мною, я не раскаиваюсь и считаю, что как раньше, так и теперь, вы являетесь для меня добрыми, справедливыми и снисходительными господами» (Suet., Tib., 29; Vell. Pat., II, 129; Tac., Ann., IV, 15).

В одном из первых заседаний сената Тиберий предложил выбрать коллегию из 20 знаменитых мужей — консуларов (principes civitatis) для управления государством. «Коллегия, — говорил он по этому поводу, — конечно, гораздо лучше справится с ответственной задачей управления, нежели один человек, ограниченный в своих силах и возможностях. Ведь только колоссальный ум божественного Августа был способен охватить всю громадность Римской империи (magnitudo Imperii) и поднять всю тяжесть власти» (Tac., Ann., I, 11).

Амфитеатр в Вероне (миниатюра). Построен около 30 г. н.э.

Список использованных источников:

Литература:

1. Адам Смит «О происхождении и употреблении денег». Государственное социально-экономическое издательство «Москва». 1931 год. Ленинград;

2. «Архитектура Древнего Рима» из книги «Всеобщая история архитектуры. Том II. Архитектура античного мира (Греция и Рим)» под редакцией Б.П. Михайлова. Авторы: М.Б. Михайлова, Б.П. Михайлов, С.А. Кауфман, П.Б. Розентуллер, Г.А. Кошеленко, И.С. Николаев. Москва, Стройиздат, 1973;

3. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Изд. Коло. Санкт-Петербург. 2019 год. 560 с.;

4. «Деньги мира». Редакционная группа: О. Елисеева, Т. Евсеева, С. Тихомиров. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2012 год. - 94 с.;

5. А.Н. Зограф. «Античные монеты». Издательство Академии наук СССР. Москва. Ленинград. 1951 год. – 308 с.

6. Издание Института истории АН СССР «Вестник древней истории». Статья Сергеев В.С. «Принципат Тиберия». 1940 г., № 2 (11), с. 78-95;

7. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) Учебное пособие. Под ред. проф. В. И. Кузищина. М., Издательство Московского университета. 1982 год.;

8. Италия по-русски. Дороги Древнего Рима. http://italia-ru.com;

9. Л.Н. Казаманова. Ответственные редакторы Н.А.Фролова, Г.А.Кошеленко «Введение в Античную нумизматику». Учебное пособие. 2-е издание. Москва РИОР Инфра-М: 2013 год. 360 с.

10. А. Козленко «Италийский бык против римской волчицы». Серия статей: https://warspot.ru

11. Д. В. Кошевар «Большая энциклопедия банкнот и монет». Издательство АСТ. 2016 год.- 256 с.

12. Марк Порций Катон. «Земледелие». Издательство «Ладомир Наука». Москва. 1998 год. 220 с.

13. Материальная роль римской армии. Экономика и демография (Le Bohec Y.) Опубликована статья: https://www.roman-glory.com;

14. Г. Мэттингли «Монеты Рима». Москва. Издательство «Коллекшион Бук» 2005 год. – 316 с.;

15. Приложения книги: Г. Мэттингли «Монеты Рима». Москва. Издательство «Коллекшион Бук» 2005 год. – 316 с.;

16. Родни Старк «Возникновение христианства - социолог пересматривает историю (Принстон)». https://www.roman-glory.com;

17. Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. 1: Доэллинистическая Македония. — Казань: Издательство Казанского университета, 1960. — 300 с.

18. Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. 2: Македония и Рим. — Казань: Издательство Казанского университета 1963. — 434 с.;

19. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. Москва: Издательство «Наука», 1978 год.;

20. Штаерман Е.М. История крестьянства в Древнем Риме. Москва. Издательство «Наука», 1996 год. Стр. 102-103;

Ссылки на размещенные источники в интернете:

4. В.В. Рязанов «Монеты и монетарии Римской республики»: http://ancientrome.ru

5. Сайт по истории Древнего Рима: https://www.roman-glory.com

Сноски в тексте:

1. Инсула (лат. insula - остров) – древнеримский многоэтажный жилой дом, в котором жители среднего достатка и бедняки арендовали жилье.

2. 18. Штаерман Е.М. История крестьянства в Древнем Риме. Москва. Издательство «Наука», 1996 год. Стр. 102-103;

3. Изображения с ресурсов:: http://munze.ru/ https://nomosag.com/

4. Издание Института истории АН СССР «Вестник древней истории». Статья Сергеев В.С. «Принципат Тиберия», 1940 г., № 2 (11), с. 78.

5. Влади́мир Серге́евич Серге́ев (16 июня (28 июня) 1883, Москва — 8 января 1941, там же) — советский историк античности. Доктор исторических наук, профессор МГУ, заведующий кафедрой древней истории МГУ и МИФЛИ в 1934/5—41 годах. Лауреат Сталинской премии (1942, посмертно).

6. Ливия Друзилла (Юлия Августа), третья жена Августа, мать Тиберия.

7. Остров рядом с Неаполем в Тирренском море

8. 10 ассов = 2,5 сестерция или за 30 дней – 75 сестерциев получал легионер рядовой или 18,75 денария за месяц (30 дней) службы. В год примерно жалованье рядового легионера – 225 денариев.

9. Материальная роль римской армии. Экономика и демография (Le Bohec Y.) Опубликована статья: https://www.roman-glory.com

10. Гай - приемный сын Октавиана Августа

11. Ора́нж (фр. Orange, окс. Aurenja) — город во Франции, в департаменте Воклюз, на левом берегу Роны в 21 км к северу от Авиньона.

12. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ - причисление к сонму богов (лат. Consecratio).