Античные деньги. Часть 10

Видео лекция - Античные деньги. Часть 10

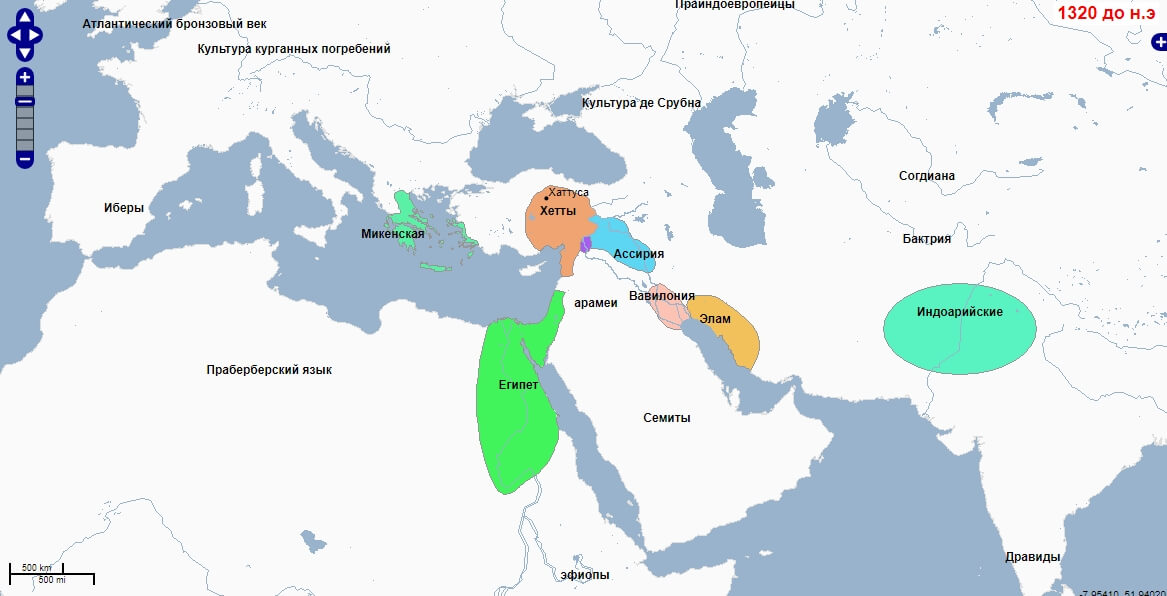

Египет к началу эпохи фараонов Сети I и Рамсесов.

Но можно утверждать, что во II тысячелетии до нашей эры, в Древнем Египте существовала система абстрактных весовых единиц, которые не имели материального воплощения, но с их помощью устанавливали цены на товары. Функции денег могли выполнять зерновые культуры и предметы из благородных металлов – золота и серебра. Известный французский египтолог Пьер Монте 1 в своей книге «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов»2, пишет следующее:

«…Во владениях фараона и великих богов велся строжайший учет всех поступающих за день продуктов, изделий и всего, что расходовалось на содержание работников. Это был замкнутый цикл. Закрома и склады ломились от продуктов и товаров, но они предназначались лишь для незначительной части населения. Удовлетворив потребности этой привилегированной прослойки, излишек товаров можно было пустить в торговый оборот. В одних случаях большие владения непосредственно обменивались своей продукцией, в других – оптом продавали свои продукты торговцам, которые потом сбывали их на свой страх и риск.

Помимо больших государственных и храмовых владений в Египте было множество частных поместий – крупных, средних и совсем мелких. Скотоводам, земледельцам, производившим зерно, овощи и фрукты, нужны были одежда, мебель, украшения или предметы роскоши, но получить все это они могли, только продав животных или излишки своего урожая. Кроме того, существовали свободные ремесленники, работавшие в собственных мастерских, которые зарабатывали на жизнь, сбывая свои изделия. И наконец, существовала еще категория торговцев, которые ничего не производили, но скупали и перепродавали все, что имелось в стране. Все эти люди – покупатели, продавцы и торговцы – встречались на рынках.

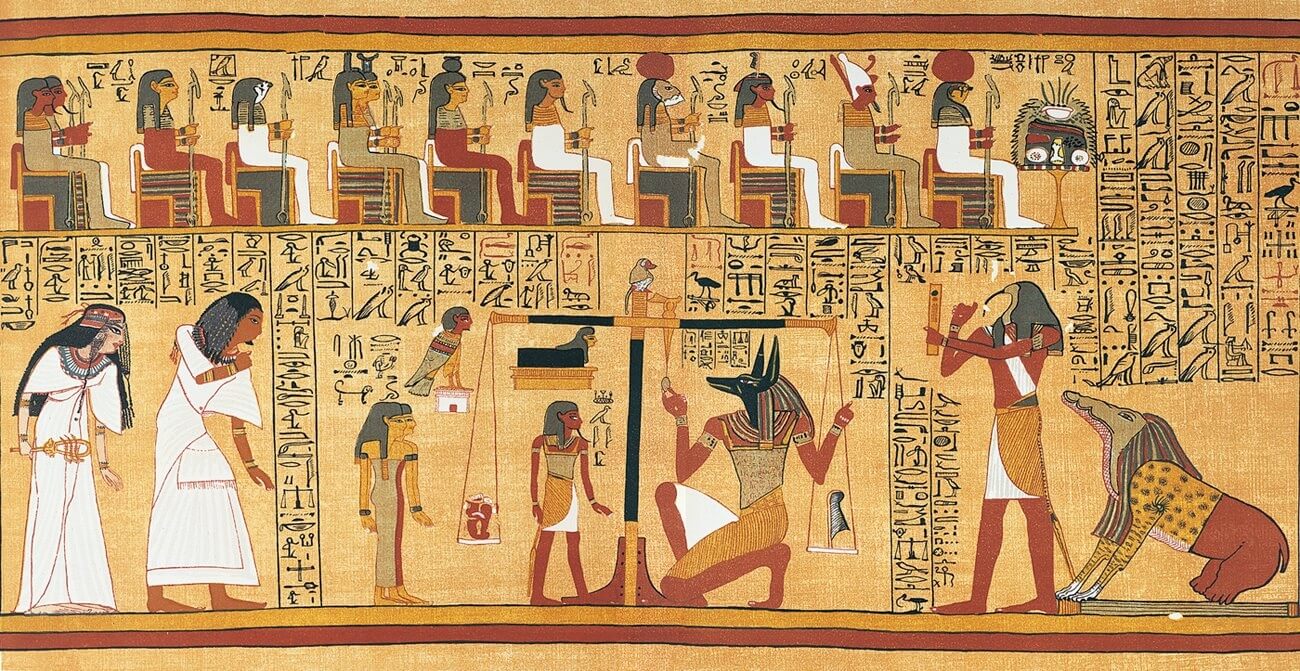

Обмен товарами облегчался тем, что в Египте издавна продукты или изделия оценивались с помощью единицы под названием «шетит». В документе времен XVIII династии даже дом оценили в шетит.[364] На папирусе XVIII династии[*55] точно так же в шетит оценена рабыня, вернее, ее работа за определенное время.[365] И тем не менее эта единица была чисто теоретической. Официальным властям никогда не приходило в голову наделать из металла кружочков строго определенного веса и выбить на них соответствующие изображения, однако египтяне хорошо знали, какое количество золота, серебра или меди соответствовало по весу одному шетит. Таким образом, товар не обменивался на деньги. Но тот, кто хотел продать дом и договаривался о его стоимости в шетит, получал зерна или скота на эту сумму. Все делалось очень просто. Если продавец и покупатель обменивались животными или изделиями неодинаковой стоимости, разницу исчисляли в шетит и, чтобы ее уравновесить, подыскивали подходящий товар, который одна сторона могла предложить, а другая соглашалась принять. Порой это вызывало разногласия. По-видимому, к эпохе Рамсесов шетит вышел из употребления. Он ни разу не упоминается в Большом папирусе Харриса, зато там постоянно идет речь о дебене весом 90 граммов и кедет (ките, кит – «кольцо») весом 9 граммов золота, серебра, меди и драгоценных камней без каких-либо указаний на их стоимость. Это были чисто весовые единицы…».

В том же документе и в календаре из Мединет-Абу перечисляются меры зерна, корзины фруктов, мешки и корзины из пальмовых ветвей разной величины для других продуктов. Животных и деревья считали поштучно. Когда египтяне приводят число быков, диких быков, ориксов, бубалов (коровьих антилоп) и газелей, они потом складывают эти цифры, чтобы получить общее количество голов скота, и точно так же поступают с птицей, нигде не уточняя реальную цену. Если бы это понадобилось сделать, ее выразили бы в весе золота, серебра или меди. Цена быка колебалась от тридцати до ста тридцати дебенов меди. Мешок полбы («бедет») стоил один дебен меди.[366] Однако на практике покупатель почти никогда не мог предъявить дебен меди, а тем более золота или серебра. Расчеты драгоценными металлами начали производить лишь при последних Рамсесах, когда массовое ограбление храмов и гробниц вернуло в оборот довольно большое количество этих металлов, которые веками хранились под землей или в храмах.

Один такой вор отдает за дом дебен серебра и пять кедет золота; другой покупает за два дебена серебра двух быков. За рабыню Дега заплатили два дебена серебра и еще шестьдесят дебенов меди. Пять горшков меда можно было купить за пять кедет серебра, а быка – за пять кедет золота.[367]

До этой эпохи смут и беспорядков покупатели расплачивались продуктами, принимаемыми продавцом, которые, в свою очередь, оценивались на вес золота, серебра или меди. Писец Пенанукет, продав быка, оцененного в сто тридцать дебенов меди, получает льняное платье, стоящее шестьдесят дебенов, десять мешков и три с половиной меры зерна ценой двадцать дебенов, каменья для ожерелья на тридцать дебенов и, наконец, еще два платья ценой десять дебенов.[368] Одна фиванка купила у торговца рабыню за сорок один дебен серебра, однако заплатила не серебром; перед городскими судьями она перечисляет различные предметы – два куска материи она сама уже вручила продавцу, а вот изделия из меди и бронзы будут ему переданы другими лицами.[369]

Весовые гирьки Древнего Египта разного периода

(фото из интернета)

Даже само государство пользовалось этим способом при расчетах. Унамон отправился к царю Библа Чекербаалу за лесом и сразу получил семь деревьев, за которые оставил в залог свой корабль. Он попросил выслать ему из Таниса золотые кувшины и чаши, пять серебряных кувшинов, десять штук царского льна, пятьсот свитков папируса, пятьсот бычьих шкур, пятьсот мешков чечевицы, тридцать корзин сушеной рыбы, а со следующей оказией получил еще пять штук царского льна, мешок чечевицы и пять корзин сушеной рыбы.[370] Неизвестно, во сколько оценивался весь этот товар на вес золота или серебра. История об этом умалчивает. Да и царя Библа это, видимо, мало заботило. Он посылает лесорубов валить деревья и перетаскивать их на побережье, где в конце концов передает драгоценные стволы посланцу Амона, но перед этим устраивает ему ужасную сцену! По-видимому, египтянин и сириец, каждый со своей стороны, перевели стоимость своих товаров на вес золота и серебра и сочли, что оба внакладе. Но так или иначе, отсутствие настоящих денег весьма затрудняло торговые сделки. Наверное, этим объясняются выразительная мимика торговцев из гробницы Хаемхата и бесконечные споры, которые предшествовали заключению сделки между царем Библа и его египетским партнером…». 3

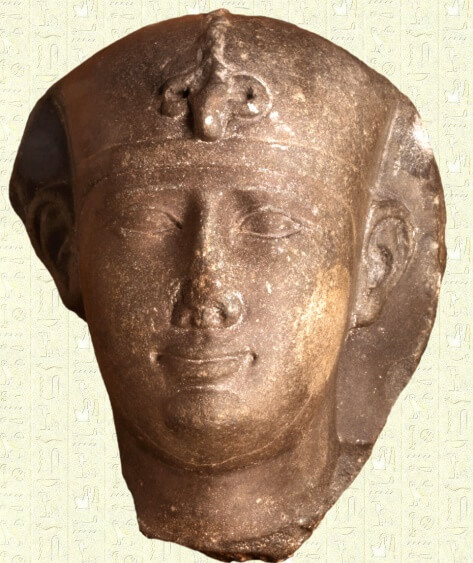

Долгое время считалось, что в Древнем Египте монеты стали чеканить только в «эллинистический период», с конца IV века до нашей эры, когда он был завоеван Александром Македонским. Но по последним данным истории и археологии этот срок переносится на 360 год до нашей эры, на период правления фараона Тахоса (Джедхор)4. Правил данный фараон очень мало – всего два года, но успел отметиться тем, что набрал огромную армию греческих наемников для захвата Палестины и Сирии и не рассчитав своих экономических возможностей, настроил против себя население Египта, которое в итоге его свергло. Поводом к бунту стало введение новых и повышение старых налогов. В это время Тахос вел завоевательную войну в Сирии. Для выплаты жалованья греческим наемникам он стал чеканить собственную золотую монету. Его приемник, фараон Нектанеб II продолжил чеканку таких монет. Массового распространения эти монеты не получили. Они использовались ограниченным кругом высших аристократов в Египте.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Статер-дарик - фараон Тахос и его приемник - фараон Нектанеб II Аверс – скачущий конь; Реверс - воротник фараона и сердце с трахеей, вместе они обозначают: «хорошее золото» (фараона) |

8,42 грамма 360-354 гг. до н.э. |

Золото |

Голова статуи Нектанебо II - Лион

Музея изящных искусств г. Лион

В 343 году до нашей эры произошла битва при Пелусии между египтянами и персами. Но фактически в битве участвовали греческие наемники с той и другой стороны. В это время персидским царем был Артаксеркс III5, а египетскими войсками командовал Нектанеб II, который потерпел поражение в этой битве. Египетский фараон бежал в Мемфис, а в последующем и совсем бежал из Египта. Персидский царь как следует, ограбил города Египта и поднял высоко планку налогов, чтобы Египет уже не смог экономически возродиться. Оставил наместника (сатрапа) в Египте и за счет награбленного щедро рассчитался с греческими наемниками.

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Персидская тетрадрахма Артаксеркса III Аверс - Голова богини Афины Паллады в аттическом шлеме, вправо. Реверс – сова, с надписью египетским демотическим письмом: «фараон Артаксеркс», выпушенная после завоевания Египта персами в 342 г. до н.э. |

16,5 грамма |

Серебро |

С конца IV века до нашей эры, вплоть до римского завоевания Египта в 30 году до н.э., в истории Египта, в результате его завоевания Александром Македонским начинается «эллинистический период», который длится более 270 лет. К власти в Египте приходит один из соратников Александра Македонского - Птолемей I Соте́р6. Сам по себе он был македонянин, сын одного из племенных вождей Македонии. Впоследствии возникла легенда, что он был родным сыном Филиппа II7. На минуточку, провозгласил себя родным братом Александра Македонского. Но историческими источниками данный факт никак не подтверждается и легенда видимо была создана, что бы легитимировать новую египетскую власть. По крайней мере, известно то, что он был другом Александра с детства, данный факт историки под сомнения не ставят. Прославился как военачальник в битве при Гавгамелах8, а также тем, что после погони захватил Бесса9. В число ведущих полководцев при Александре Великом он выдвинулся в индийском походе.

Бюст Птолемея I. Лувр, Париж

Через полгода после смерти Александра Македонского (10/13 июня 323 года до н. э.) Птолемей прибыл в Египет в качестве сатрапа (руководителя провинции). После ряда блистательных побед в войне с диадохами, в 306-305 гг. до н.э. Птолимей I провозгласил себя царем Египта. До этого он именовался сатрапом царей Филиппа Арридея10 и Александра11. Птолемей правил Египтом на протяжении чуть более сорока лет после смерти Александра Македонского. С воцарением династии Птолемеев (сам процесс начался с Александра) в Египте продолжает укрепляться во власти эллинистическая элита. Сам Птолимей позиционирует себя как защитник, благодетель и спаситель своих поданных, независимо от их этнической принадлежности. Но со временем греко-македонская элита все больше перенимает культуру Египта. Основой экономики Египта того времени являлось конечно только сельское хозяйство, а именно выращивание зерновых культур. Египет той эпохи был одним из основных поставщиков зерновых культур в бассейне Средиземного моря. Практически все коренное население Египта было занято в сельском хозяйстве, а правило ими меньшинство – греки и македонцы, которые с помощью налогов (в натуральном виде) изымали часть прибавочного продукта, который уже реализовали на внешних рынках за действительные деньги – золотые и серебряные монеты. Войско, являющееся опорой власти Птолемея, формировалось из греков и македонян. Птолемей также старался привлечь в Египет значительное число греческих колонистов, которым щедро раздавал египетские земли и которые в случае войны, призывались в войско Птолемея.

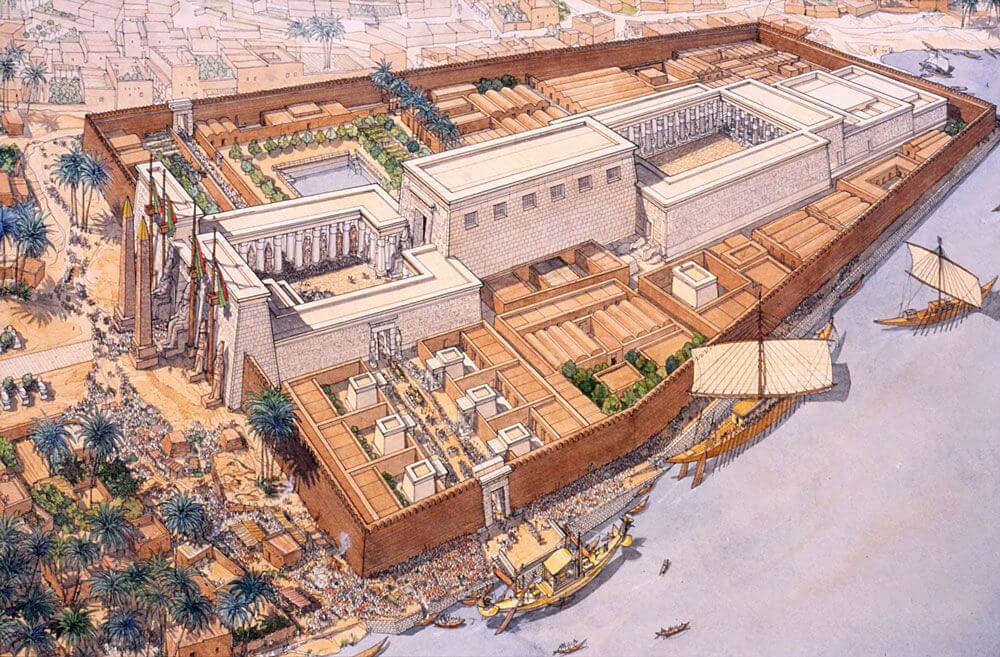

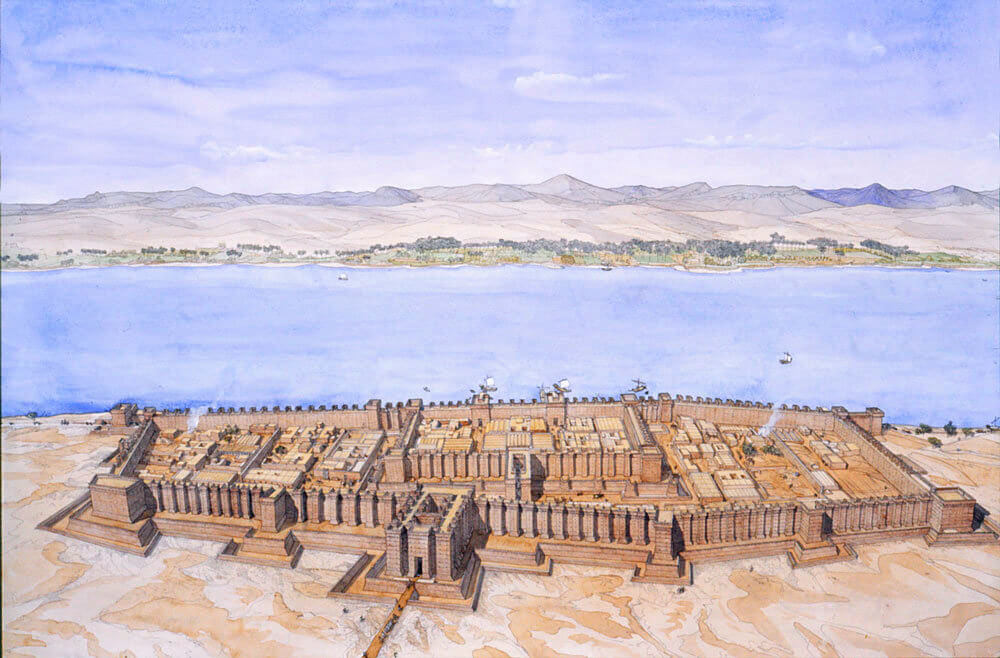

Птолемей I перенес резиденцию своего правительства из Мемфиса в Александрию, которая являлась одной из лучших гаваней мира своего времени. Через нее шли основные связи с бассейном Эгейского моря и с Сирией, а также осуществлялся экспорт сельскохозяйственных культур, обеспечивавший приток в страну золотых и серебряных монет. В начале правления Птолимея тратились значительные средства на строительство и расширение новой столицы Египта. Александрия становится центром культуры и науки «эллинистического Египта». Сам Птолемей выступал в качестве покровителя известных греческих ученых того времени, которых приглашал жить в Александрию. По свидетельствам современников Птолемей имел неподдельный интерес к различным наукам, в частности к философии, литературе и историографии. Все отмечали его, как весьма любознательного царя. Достоверно известно, что он делал исторические записи, где ведал о делах Александра Македонского в специальном историческом труде. При Птолемее сначала в Мемфисе, а потом в Александрии (переносится из Мемфиса) появляется первый монетный двор в Египте. В последующем Птолимей в Египте в монетном деле начинает использовать «финикийский стандарт» (14,20 грамма в серебряной терадрахме) вместо привычного для македонян и греков «аттического стандарта» (17,26 грамма в серебряной тетрадрахме). По-другому его еще историки называют – «птолемеевый стандарт». До Птолемея монеты как таковые в Египте не использовались даже элитой, но установление «эллинистического стандарта», который продвигал Александр Македонский, требовало создание денежного обращения на территории всей империи Александра (уже бывшей). Масса захваченного персидского золота переплавлялась в монеты по греческому стандарту.

Подводя итоги его правления после смерти царя в 283 году до нашей эры, историки однозначно делают вывод, что Египет одно из самых успешных в смысле управления царств, оставшихся после смерти Александра Македонского. Птолимею лучше других диодохов удалось не только удержать, но и развить доставшееся ему царство. Сам Птолимей оказался единственным из военачальников (диадохов) Александра Великого, который умер своей смертью. Помимо этого он стал родоначальником династии Птолемеев, которая правила в Египте по 30 год до нашей эры (до прихода римлян и обращения Египта в провинцию Римской империи).

Александрия Египетская (в западной части дельты Нила). Реконструкция.

Александрия Египетская. Современный вид.

Согласно различным исследованиям Птолемей I стал чеканить первые серебряные монеты (статеры, то есть тетрадрахмы) в период с 326 года по 307 год до нашей эры на монетном дворе еще в Мемфисе. Можно предположить, что новые греческие элиты хотели везде (на территории империи Александра Македонского) установить устойчивое денежное обращение. Надо отметить, что в персидской империи чеканка монеты (дариков – золотых и серебряных) была уже достаточно развита, но далеко не все провинции (сатрапии) имели устойчивое денежное обращение.

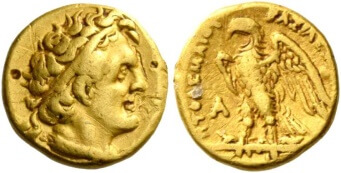

Дизайн монет Птолемея I конечно же сохранил преобладающее греческое влияние. На них также появляется орел, который становится символом династии. Много египетских монет чеканилось на Кипре, который был богат месторождениями серебра, да и сам Кипр находился в сфере влияния эллинистического Египта. Также египетские монеты этого периода чеканились в ряде греческих городов на Пелопоннесе и на Эвбее (остров в Эгейском море). Своего серебра на территории Египта было недостаточно, а вот золото добывалось в приличных по античным меркам количествах.

Монеты Птолемея I как сатрапа

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Тетрадрахма аттического стандарта. Мемфис или Кипр. Аверс - Голова Александра справа, в роге Аммона эгиде и слоновой шкуре12 Реверс – AΛEΞANΔΡOY13, Зевс восседает на троне слева, держа орла на вытянутой руке, молния слева, PY под троном. |

17,26 грамма около 320 г. до н.э. |

Серебро |

|

|

Реверс монеты - AΛEΞANΔΡOY, Зевс на троне слева, держит орла в вытянутой правой руке и покоится левой на скипетре, молния в левом поле, монограмма HDI под троном |

Около 315 года до н.э. |

Серебро |

|

|

Реверс монеты - AΛEΞANΔΡOY, Зевс на троне слева, держит орла в правой руке и скипетр в левой, молния в левом поле, ОП под троном. |

Около 315 года до н.э. |

Серебро |

«…6.3. Египет при Птолемеях

Войска Александра Македонского вступили в Египет через десять лет после персидского погрома. Ненавидевшие персов египтяне встретили Александра как освободителя, жрецы короновали его как египетского фараона. После смерти Александра и распада его империи царем Египта стал македонский полководец Птолемей Лаг — основатель династии Птолемеев.

Процесс социального синтеза привел к созданию нового государства, которое в основном сохранило традиционные формы, но в военной сфере было трансформировано по македонскому образцу. Административная система Птолемеев была заимствована у предыдущих династий, правда, все высшие должности занимали теперь македоняне и греки. Египтяне, как правило, занимали лишь мелкие должности деревенских писцов и старост. Жречество, когда-то имевшее большую власть, со времен персидских погромов потеряло свое влияние. «Власть жреческой касты — последних остатков древней местной аристократии — была сломлена уже давно, — отмечал В. Тарн. — Царь захватил храмовые земли, крестьян которых нельзя уже было отличить от царских, заставлял всех жрецов являться в Александрию для празднования дня его рождения и лишил их доходных монополий на масло и лен». Жрецы получали свои должности из рук царя, причем платили за это деньги, а после смерти обладателя должности возвращались в казну и снова продавались. Храмовыми землями управляли царские чиновники, подати в пользу храмов также собирались чиновниками и лишь затем распределялись между храмами…».14

Храм Хора в Эдфу15 (212 г. до н. э. – начало строительства)

«…В военной сфере македонское завоевание повлекло замену персидского военного сословия военными поселенцами, «клерухами», из числа греков и македонян. Клерухи получали маленькие поместья, порядка 30 арур (8,2 га), и обладали правом постоя – для размещения воина у туземца могли отнять половину дома. Поместья клерухов давались на условии службы и не наследовалось, обычно их сдавали в аренду крестьянам. Клерухи выполняли полицейские функции и помогали местным чиновникам, между туземным населением и клерухами происходили частые столкновения.

Тактика и организация армии Птолемеев продолжали традицию македонской фаланги, фаланга была основной частью армии. Однако Птолемеи оценили и достоинства персидской конницы, их конные подразделения были сформированы частью из персов, которые сохранили свои прежние поместья-наделы.

Греческое население было сосредоточено в основном в трех городах-полисах: Александрии, Птолемаиде и Навкратисе. Это были чисто греческие города, в которых потомки завоевателей и греческие иммигранты жили по своим, греческим, законам. Преуспевание греков создавалось за счет налогов на египтян; у «царских земледельцев» отнимали порядка половины урожая – значительно больше, чем в предшествующие периоды. Несмотря на желание Птолемеев предстать в роли освободителей Египта от варваров-персов, отношения между завоевателями и местным населением оставались довольно напряженными…».16

Монеты Птолемея I как сатрапа

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Серебряная тетрадрахма (17,10 г). Александрия. Аверс - Голова обожествленного Александра справа с рогом Аммона, одетый в митру Диониса и головной убор слона, эгида на шее / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Реверс - Афина Алкидемос продвигается вправо, размахивая копьем в правой руке и держа щит на левой руке, на правом полевом орле, стоящем справа на молнии выше ΔΙ. |

Около 313/312 г. до н.э. |

Серебро Тип: Александр/Афина |

|

|

Драхма. Александрийский монетный двор. Аверс - Голова Александра вправо с рогом Аммона, эгидой и слоновой шкурой, D у основания эгиды / AΛEΞANΔΡOY Реверс - Афина Алкидем идет вправо с копьем и щитом, ΔI и орел стоят справа. Реверс - Афина Алкидем идет вправо, размахивая копьем и щитом, орел на молнии над EY в правом поле. |

3,2 грамма ок. 310-305 гг. до н.э. Ок. 301 г. до н.э. |

Серебро |

«…Птолемеи унаследовали хозяйственную систему, истоки которой восходят к порядкам Нового царства — или к еще более древним эпохам. Данные о всех наделах с учетом количества и качества земли были отражены в кадастрах, и для каждого надела утверждалось «посевное расписание»: размеры высева различных культур и нормы арендной платы. «Расписание» было составлено с учетом чередования культур с целью повышения урожайности — к примеру, после зерновых культур сеялись бобовые. Крестьяне, «царские земледельцы», заключали с чиновником - «экономом» годичные договоры на аренду, получали посевное зерно и за особую плату — быков (если у них не было своих). «Эконом» ездил по полям и наблюдал за работой крестьян. Собранный урожай крестьянин привозил на гумно, где его молотили в присутствии контролера; затем зерно проверялось по качеству, взвешивалось и производился раздел. Из всей массы зерна вычиталась арендная плата, плата за посевное зерно, за быков, подушный налог и всевозможные мелкие подати — в итоге крестьянину оставалось меньше половины урожая. Этот остаток крестьянину позволяли отвезти домой. Крестьяне были свободными людьми и по окончании договора могли сменить место жительства, их права охранялись законом. Основная часть земли принадлежала государству, но от предыдущих эпох сохранилось какое-то количество частных земель; эти земли, однако, подвергались такой же налоговой эксплуатации, как и государственные. Вельможи имели большие поместья, расположенные на «дарственных» землях, но эти поместья были должностными владениями и могли быть отняты…».17

«…Основные отрасли ремесленного производства — выделка растительного масла, папируса, соли, рудники и каменоломни — были монополизированы государством и сдавались на откупа частным предпринимателям. Откупа были введены Птолемеями по афинскому образцу, и богатые откупщики представляли собой класс греко-египетских «капиталистов». Деятельность откупщиков строго контролировалась, ремесленники получали из казны сырье и сдавали в казну готовую продукцию, цены на продукцию ремесел назначались чиновниками. Торговцы были по большей части государственными агентами, и их доходы фиксировались; с продажи любого товара взимался 10-процентный налог. Все жители страны были обязаны предъявлять декларации о доходах, за всем наблюдали вездесущие чиновники, государственный сектор полностью преобладал в жизни общества.

После демографической катастрофы 342 г. до н. э. начался период восстановления. Диодор описывает Египет конца IV в. до н. э. как цветущую, изобильную страну, где каждый бедняк мог найти приют. Первые Птолемеи проводили обширные строительные работы — прежде всего в Александрии, которая росла на глазах и вскоре превратилась в крупнейший город Средиземноморья. К этому периоду относятся новые успехи в ирригации, связанные с применением «архимедова винта» — устройства для подъема воды. Появились более дешевые, чем прежде, железные орудия: плуги, мотыги, косы; ячмень и эммер постепенно вытеснялись более урожайной пшеницей. Население страны быстро росло, по словам Диодора, при Птолемее Лаге (305–282 гг. до н. э.) в Египте было 3 тыс. городов. Ежегодные доходы Птолемея II (282–246 гг. до н. э.) составляли 14,8 тыс. египетских талантов серебра и 1,5 млн артаб зерна — в 14 раз больше, чем дань, которую прежде платили персам. Принимая во внимание, что 1 талант равен 6 тыс. драхм, получим, что доходы Птолемеев составляли около 90 млн драхм, что в пересчете на серебро равно 70 млн франков — сумма, соответствующая доходам Франции в начале правления Людовика XIV.

Монеты Птолемея I

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Птолемей I Диаметр 20 мм. Гемиобол. Пафосский монетный двор. Аверс: Голова Афродиты вправо, в орнаментированном стефане и серьге. Реверс: ΠTOΛEMAIOY, орел стоит влево на молнии. |

Примерно 310-306 гг. до н.э. |

Серебро 8,7 грамма |

|

|

Птолемей I Диаметр 19 мм. Гемиобол. Кипрский монетный двор. Аверс: Голова Афродиты Пафии вправо в поло, украшенном цветочными головками. Реверс: ΠTOΛEMAIOY вниз в правом поле, орел стоит влево на молнии, крылья сомкнуты, венок в левом поле. |

310-305 гг. до н.э. |

Серебро 7,69 грамма |

|

|

Птолемей I, AE15. Пафос, Кипрский монетный двор. Аверс: Бюст Афродиты вправо, одетый в Стефана. Реверс: ΠTOΛEMAIOY, орел стоит влево на молнии, крылья раскрыты, венок в левом поле. |

Примерно 310-305 гг. до н.э. |

Серебро 4 грамма |

«…Во второй половине III в. до н. э. появились признаки нехватки посевных площадей. Источники сообщают об очень тяжелых условиях аренды (крестьянину оставалась только треть урожая), о безземельных крестьянах, которые идут в батраки. Правительство предпринимало некоторые меры, чтобы смягчить появившуюся нехватку земли: в Фаюме проводились большие ирригационные работы. Эти меры оказались недостаточными, в правление Птолемея III (246–222 гг. до н. э.) разразился голод, который сопровождался восстаниями; властям пришлось в больших количествах закупать хлеб за границей. Однако положение оставалось напряженным; обнищавшие крестьяне не могли платить налоги, и документы сообщают о массовых арестах неплательщиков. По законам тех времен не-плательщиков налогов обращали в рабство. К концу III в. господство завоевателей над египетским населением держалось только на голой силе, столкновения египтян с греческими клерухами были обычным явлением.

Египет Птолемеев вел постоянные войны с Сирийским царством Селевкидов. Успех в этих войнах зависел от численности военного сословия, клерухов; у Птолемеев не хватало войск, и Птолемей IV (222–205 гг. до н. э.) принял решение пополнить ряды клерухов египтянами (до тех пор египтяне не допускались в армию). Клерухи-египтяне («махимой») получали наделы в 5–7 арур (в пять раз меньше, чем поместья греков) и обрабатывали их сами, не сдавая в аренду. В 218 г. «махимой» одержали победу над сирийцами в битве при Рафии, и египтяне поверили в свои силы. «Египтяне возгордились победой при Рафии и вовсе не желали повиноваться властям», — пишет Полибий18. Заговор среди «махимой» стал искрой, разжегшей пламя большого восстания…».19

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри заупокойный храм фараона XVIII династии Хатшепсут, возведённый в начале XV века до н. э. в

«…Восстание началось на севере Египта, затем перебросилось на юг и переросло в долгую гражданскую войну. На юге, в Фивах, вождь восставших Анхимахи объявил себя фараоном и основал независимое царство, которое существовало до 186 г. до н. э. Розеттская надпись царя Птолемея V (204–180 гг. до н. э.) говорит о большом размахе и ожесточенности военных действий, о разрушении городов и храмов, о массовых казнях.

Имеющиеся данные о ценах и заработной плате в III в. отражают картину нарастающего кризиса…

… Как обычно бывает во время смут и разрухи, в первой половине II в. до н. э. резко уменьшается количество хозяйственных документов, и в этот период встречаются лишь единичные упоминания о ценах, в частности, известно, что в 173 г. цена пшеницы составляла 24 обола за артабу. Кризис продолжался и достиг наивысшей остроты в 170–168 гг. до н. э., когда сирийская армия Антиоха IV жестоко опустошила Нижний Египет. Не имея средств, правительство чеканило неполноценную медную монету, в результате чего ее курс упал в 10 раз. Смута затронула и греко-македонскую часть общества. Греки не имели устойчивой монархической традиции, поэтому ослабление монархии привело к династическим распрям и анархии. В 164 г. вспыхнуло восстание в Александрии, за которым последовала междоусобная война. Войны и усобицы привели к массовой гибели населения и запустению земель. Описывая состояние страны в этот период, дийокет Герод говорит о «произошедшей катастрофе». Пытаясь заставить оставшихся крестьян обрабатывать земли бежавших и погибших, власти ввели принудительную аренду. Это не помогло, документы II в. до н. э. полны сообщений о бегстве крестьян — «анахоресисе», о запустении пашен и деревень».20

Монеты Птолемея I как царя

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Статер. Александрия Аверс: Голова в диадеме вправо, с эгидой. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ над возничим, держащим молнию и вожжи, управляющие квадригой слонов, ушли. Вензель XA ниже. |

Примерно 298-294 гг. до н.э. Вторая эмиссия |

Золото |

|

|

Статер. Киренский монетный двор Аверс: Голова в диадеме вправо, с эгидой. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ над возничим, держащим молнию и вожжи, управляющие квадригой слонов, ушли. Две монограммы. |

7,09 грамма 300-298 гг. до н.э. Вторая эмиссия |

Золото |

|

|

Хризон – золотой статер Птолемея I. Полностью чеканен еще по стандарту монет Александра Македонского |

Самая первая эмиссия 323-322 г. до н. э. 8.59 г |

Золото |

«…Экосоциальный кризис привел к существенным изменениям в социальной системе Египта. Уже в конце III в. «Инструкция эконому» предписывает чиновникам «обходить крестьян всех по отдельности, подбадривать и поднимать настроение», «не оставлять без внимания, если кто слишком обременен арендной платой», «особое внимание обратить на то, чтобы не было злоупотреблений». «Каждый, проживающий в стране, должен знать, что подобным явлениям положен предел, что население избавилось от прошлых бедствий», — говорит «Инструкция». Декрет 196 г. объявляет об амнистии участникам восстания, об отмене долгов казне, об освобождении храмов от некоторых налогов и от обязанности жрецов ежегодно приезжать в Александрию.

Катастрофа привела к гибели значительной части населения, и в середине II в. чиновники постоянно говорят о запустении земель, об опустевших деревнях. Сокращение населения привело к падению хлебных цен — они уменьшились в три раза. Период 150–130 гг. до н. э. был временем относительной стабилизации; соотношение цен и заработной платы позволяет характеризовать это время как период восстановления. Власти были вынуждены пойти на значительное (порядка 25–30%) снижение арендной платы; заброшенные земли сдавались в аренду по ставкам, уменьшенным в несколько раз. Несмотря на эти меры, в районе Фаюма около 120 г. до н.э. не обрабатывалось больше половины земель…».21

Серапеум в Александрии 22

«…Экосоциальный кризис породил новую «греко-египетскую» самодержавную монархию. Птолемей VIII Эвергет (170–116 гг. до н. э.) прославился среди греков как жестокий тиран: он безжалостно расправлялся с восстаниями александрийцев и покровительствовал египтянам. Следствием кризиса были исчезновение крупных вельможеских хозяйств и снижение уровня эксплуатации непосредственных производителей. Египтяне стали допускаться на высокие должности, царя окружали египетские жрецы. Во II в. до н. э. жречество постепенно усиливается и возвращает былые позиции; цари передают храмам обширные пустующие земли, которые осваиваются с помощью крестьян, получивших в храмах убежище. Жрецы вновь становятся собственниками храмовых должностей, вновь начинается торговля жреческими доходами и наделами. Предпринимались попытки облегчить положение крестьян. Декрет 118 г. говорит об амнистии и отмене долгов, а также об отмене права постоя клерухов, о запрете продавать дома крестьян за долги по налогам, о том, что купленные у казны должности остаются за храмами и не возвращаются в казну по смерти владельца. Признается право храмов принимать и укрывать беглых крестьян. Клерухи также добиваются новых прав на свои наделы, их земли становятся наследственными, а в некоторых случаях и продаются. В этнической сфере произошло некоторое сближение греков и египтян. В II в. всех лиц, сопричастных власти, независимо от их национальности называли «эллинами»…». 23

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

Примерно в период 305-292 годов до нашей эры в Египте произошло полное обновление денежной системы, в результате которой она стала «закрытой» от денежных систем других эллинских государств. На территории Египта властями изымаются иностранные монеты и из них производится чеканка «трихризонов» (в переводе с греческого – тройной статер, равный 60 серебряным драхмам, по весу почти соответствующий пентадрахме финикийского стандарта. |

|||

|

Трихризон. (Соответствует по весу пентадрахме и часто с ней путают). Аверс: Бюст Птолемея в диадеме справа, Δ за ухом. Реверс: ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел стоит слева на молнии, монограмма ΠAΡ слева. |

17,89 грамма 305-293 гг. до н.э. |

Золото |

|

|

1/10 Трихризона Аверс: Голова в диадеме вправо, с эгидой. Реверс: БАЗИЛЬЮС ПТОЛЕМАЙОЙ, Орел, стоящий влево на молнии, с расправленными крыльями. |

1,76 грамма 305-293 гг. до н.э. |

Золото |

|

|

1/10 Трихризона Аверс: Голова в диадеме вправо, с эгидой. Реверс: БАЗИЛЬЮС ПТОЛЕМАЙОЙ, Орел, стоящий влево на молнии, с расправленными крыльями. |

1,76 грамма 305-285 гг. до н.э. |

Золото |

|

«…В начале I в. до н. э. экономическое положение продолжало ухудшаться. В 88 г. до н. э. вновь восстал Верхний Египет, восстание продолжалось три года и закончилось полным разрушением Фив. В 55 г. очередная династическая распря привела к вмешательству Рима, проконсул Габиний овладел Александрией и восстановил на престоле изгнанного Птолемея XII. В благодарность за помощь Птолемей XII обязался уплатить Габинию 10 тыс. талантов серебра, чтобы расплатиться с римлянами, царь отдал финансовое управление в руки римского откупщика Рабирия Постума, который около года выжимал из Египта последние соки. В 49 г. до н. э. начался большой голод, государственные резервные амбары оказались пустыми, в Тинисском номе вспыхнуло восстание. Документы того времени говорят о массовом бегстве крестьян, о незасеянных землях и пустых деревнях. В 44–42 гг. до н. э. голод и эпидемии продолжались три года, царица Клеопатра (51–30 гг. до н. э.) бесплатно раздавала хлеб населению Александрии — но только грекам. По-видимому, можно говорить о произошедшей в 40-х гг. демографической катастрофе: данные о ценах и заработной плате указывают на падение демографического давления в конце I в. до н. э. По словам Диодора, побывавшего в Египте во времена Клеопатры, население страны, составлявшее когда-то семь миллионов, к этому времени сократилось до трех миллионов жителей; доходы упали до 6 тыс. талантов…» .24

Крепость Бухен в Египте.25 Реконструкция.

«…Переходя к анализу истории Египта в контексте трехфакторной модели, нужно отметить, что сравнительно с другими периодами египетской истории эпоха Птолемеев более полно освещена в источниках. Это обстоятельство с давних времен привлекало внимание историков, которые сделали этот период своеобразным полигоном для изучения социально-экономических отношений эпохи эллинизма. Крупнейшие исследователи этой эпохи, М. А. Ростовцев и Ф. Хайхельхайм, рассматривали историю древнего мира в контексте борьбы частнособственнического, «капиталистического», и этатистского, «социалистического», начал. В этом аспекте особое внимание обращалось на государственное регулирование экономики Египта, на отсутствие частной собственности на землю, на государственные монополии в ремесле, на планирование сельскохозяйственного производства с помощью «посевного расписания». Все это позволяло специалистам противопоставлять эллинистический Египет «буржуазной» Греции и рассматривать египетское общество как образец плановой экономики и «государственного социализма». При этом особо отмечалась традиционная преемственность управления и планирования в Египте еще от эпохи Рамессидов…».26

Название |

Вес (годы чеканки) |

Металл |

Изображение монеты |

|

При Птолемее II в золоте кроме трихризона по птолемеевскому весовому стандарту была отчеканена серия так называемых октадрахм (известных в Египте под названием «мнейон» - μναιείων, поскольку он равнялся мине серебра, т.е. 100 драхмам), тетрадрахм (аутентичное название - πεντηκονταδράχμων - «50-драхмовик» или ἡμιμναῖον «полумнейон»), дидрахм, драхм и гемидрахм; в серебре чеканились «статеры» (тетрадрахмы), а кроме того декадрахмы от имени сестры и супруги Птолемея Арсиноей II. |

|||

|

Мнейон Птолемея II27 и Арсенойя II.28 Александрийский монетный двор. 104 драхмы серебром Аверс: Соединенные бюсты Птолемея II и Арсинои II вправо; Птолемей в диадеме и драпировке, Арсиноя в диадеме и вуали; AΔEΛΦΩN вверху, щит слева. Реверс: Соединенные бюсты Птолемея I и Береники I; Птолемей в диадеме и драпировке, Береника I29 в диадеме и вуали; ΘEΩN выше. |

27,44 грамма Ок. 272-261 гг. до н.э. |

Золото |

|

|

Пентеконтадрахма оценивалась в 52 драхмы серебром. |

13,94 грамма 258-256 гг. до н.э. |

Золото |

|

Список используемых источников:

1. Дюрант Вил. Жизнь Греции. Изд. Москва, «Крон-пресс». 1997 год. 704 с.;

2. Кравчук А. Закат Птолемеев. Перевод с польского Д.С. Гальперина. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1973 год. 216 с

3. Монте Пьер. «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Изд. Наука. Главная редакция восточной литературы. Москва. 1989 год. 179 с.;

4. Нефёдов С.А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с.

5. Изображения монет с ресурса: https://wildwinds.com

Сноски в тексте:

1. Жан Пьер Мари Монте (фр. Jean Pierre Marie Montet; 27 июня 1885 — 19 июня 1966) — французский египтолог.

2. Пьер Монте. «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Изд. Наука. Главная редакция восточной литературы. Москва. 1989 год. 179 с. Глава VI «Искусство и ремесла», Параграф XI «Торговля и деньги», стр. 75.

3. Пьер Монте. «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Изд. Наука. Главная редакция восточной литературы. Москва. 1989 год. 179 с. Глава VI «Искусство и ремесла», Параграф XI «Торговля и деньги», стр. 75-77.

4. Тахос (собственно Джедхор; Τάχως Плутарха, Τέως Манефона, Te-hi егип.) — фараон Древнего Египта, правивший в 362 — 360 годах до н. э., из XXX династии

5. Артаксе́ркс III (др.-перс. Артахшасса, что означает «Владеющий праведным царством») — персидский царь из династии Ахеменидов, правивший в 359—338 годах до н. э.

6. Птолеме́й I Соте́р — сатрап, а затем и царь Египта в 323—283/282 годах до н. э. Соратник Александра Македонского, один из диадохов. Основатель династии Птолемеев

7. Фили́пп II (др.-греч. Φίλιππος Β'; 382—336 годы до н. э.) — македонский царь, правивший с 359 года до н. э. Отец Александра Македонского. Жены: Аудата (племя дарданцев) из Иллирии (359 год до н. э.), Фила из Македонии (359 год до н. э.), Никесиполида из Фессалии (358 год до н. э.), Филинна из Фессалии (357 год до н. э.), Олимпиада из Эпира (357 год до н. э.), Меда из Фракии (340 год до н. э.), Клеопатра из Македонии (337 год до н. э.). Дети: дочери — Кинана, Фессалоника, Клеопатра, Европа; сыновья — Арридей, Александр.

8. Би́тва при Гавгамелах (битва при Арбе́лах[1], 1 октября 331 до н. э.) — решающее сражение между армиями Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.

9. Бесс (тронное имя — Артаксеркс V) — персидский царь, правивший в 330—329 годах до н. э. Объявил себя царем после убийства Дария III. До этого был сатрапом Бактрии (провинция Персидской империи). Был казнен Александром Македонским за то, что убил законного царя Персии Дария III.

10. Филипп III Арридей (др.-греч. Φίλιππος Ἀῤῥιδαῖος, лат. Philippus Arrhidaeus; убит в 317 до н. э.) — македонский царь, номинально правивший в 323—317 годах до н. э. Сын Филиппа II, родной брат Александра Македонского.

11. Александр IV (греч. Αλέξανδρος Δ'; 323—309 гг. до н. э.) — македонский царь, номинально правивший в 316—309 гг. до н. э. Сын Александра Великого от Роксаны.

12. Слоновая шкура по предположению многих историков символизирует завоевания в Индии.

13. Αλεξάνδρειαι δραχμαὶ, χρυσοῖ Άλεξάνδρειοι – аутентичные названия из древнегреческих источников греческих монет – александрии.

14. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 224.

15. Храм Го́ра (Хо́ра) в Эдфу — храм в Эдфу (Египет), посвящённый богу Хору. Второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского (и крупнейший храм в честь Хора и Хатхор). Выделяется среди древнеегипетских культовых сооружений высокой степенью сохранности

16. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 225.

17. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 225-226.

18. ПОЛИ́БИЙ (Πολύβιος) (ок. 200 до н. э., Мегалополь, Аркадия – ок. 120 до н. э., там же), др.-греч. историк. Один из крупнейших представителей историографии эпохи эллинизма.

19. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 227-228.

20. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 228-229.

21. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 230-231

22. Серапеум в Александрии (точнее, Канобе) — храм, построенный Птолемеем III (правил 246—222 до н.э), и посвящённый Серапису, считавшемуся защитником Александрии.

23. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 231-232

24. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 232-233

25. Бухен (Бухан, Боон) — древнеегипетские крепость и поселение, расположенные в Северной Нубии (Вавате) в районе Второго порога Нила. Построена около 1860 года до нашей эры.

26. С. А. Нефёдов. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. Изд. дом «Территория будущего». Москва. 2008 год. 752 с. Стр. 233-234

27. Птолемей II Фила́дельф (др.-греч. Πτολεμαῖος Β' Φιλάδελφος; ок. 308 до н. э. — 245 до н. э.) — царь Египта из династии Птолемеев, правил в 285 — 246/245 годах до н. э.

28. Арсиноя II Филадельфия — дочь Птолемея I Сотера и Береники I. Соправительница Птолемея II.

29. Береника I — вторая (или третья, после Таис) жена и, возможно, единокровная сестра (по отцу) Птолемея I Сотера, двоюродная сестра его первой жены Эвридики I.